144MHz機として先に発売されていたIC-25の姉妹機です。外観デザインはそっくりですが、中の基板の部品配置は大きく異なっています。

144MHz機として先に発売されていたIC-25の姉妹機です。外観デザインはそっくりですが、中の基板の部品配置は大きく異なっています。

オークションの無断リンクがあるので、仕様は非公開です。

2006.6.11作成

2007.10.5修正

2010.10.5追記

2007.10.5修正

2010.10.5追記

アイコム IC-35

| ☆周波数・モード | 非公開 |

| ☆定格出力 | 非公開 |

| ☆最大周波数偏移 | 非公開 |

| ☆送信周波数構成 | 非公開 |

| ☆受信周波数構成 | 非公開 |

| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |

| ☆受信方式 | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆通過帯域幅 | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

144MHz機として先に発売されていたIC-25の姉妹機です。外観デザインはそっくりですが、中の基板の部品配置は大きく異なっています。

144MHz機として先に発売されていたIC-25の姉妹機です。外観デザインはそっくりですが、中の基板の部品配置は大きく異なっています。 |

|

| 上面図(PLL回路) | 下面図(送受信回路) |

この時代は、内部メモリーをバックアップする電池は内蔵されていません。外部電源を切ったりDCコードを外すと周波数がリセットされますが、困ったことに初期値が431.00MHzなのです。

もちろん、この時代のFMのメインチャンネルは433.00MHzです。なぜこんな設定になっているのでしょうか。

CPUの内部メモリに書き込まれているのかもしれませんが、良くわかりません。多分変更不可能でしょうが、実用面でマイナスです。

もちろん、この時代のFMのメインチャンネルは433.00MHzです。なぜこんな設定になっているのでしょうか。

CPUの内部メモリに書き込まれているのかもしれませんが、良くわかりません。多分変更不可能でしょうが、実用面でマイナスです。

また、レピータのためのトーンエンコーダはオプションで、通常内蔵されていません。まだレピータが始まって間もないころでした。

受信部

高周波増幅は、デュアルゲートMOS FET 3SK48と接合型FET

2SK125の2段増幅です。いずれも当時はポピュラーで、安価だったデバイスですが、2SK125が430MHzで使用されていることを知り、驚きです。手元の規格表はF=100MHzのデータのみ掲載されていますし、144MHzの事例しか知らなかったのです。

雑音指数(NF)が低いことが定評のデバイスですが、初段の3SK48で低NFを確保してあるので2段目ではゲインが少しあれば十分だと判断したのかもしれません(理論上2段目のNFはあまり影響しない)。

雑音指数(NF)が低いことが定評のデバイスですが、初段の3SK48で低NFを確保してあるので2段目ではゲインが少しあれば十分だと判断したのかもしれません(理論上2段目のNFはあまり影響しない)。

440MHz以上に感度最良点があるようです。現状でも実用に耐えるようです。

高周波増幅部には帯域の狭いヘリカルキャビティはなく、LCの同調回路のみです。SGから434.00MHzの信号を入力し、感度最良に調整しました。同調回路の写真は送信部をご参照下さい。

Sの表示は、S1・3・5・9・+20dB・+40dB・+60dBで7個のLEDを点灯させます。S9は簡単に点灯しますが、S7ぐらいが適当なレベルのようです。

高周波増幅部には帯域の狭いヘリカルキャビティはなく、LCの同調回路のみです。SGから434.00MHzの信号を入力し、感度最良に調整しました。同調回路の写真は送信部をご参照下さい。

Sの表示は、S1・3・5・9・+20dB・+40dB・+60dBで7個のLEDを点灯させます。S9は簡単に点灯しますが、S7ぐらいが適当なレベルのようです。

|

|

|

| 調整前 | 調整後 | S特性 |

上記の調整後、スピーカ出力のハム音に気づきました。スケルチをかけて無音の状態でも聞こえます。AF出力ボリュームを回しても変化ありません。

最終低周波増幅に問題ありと調べたところ、増幅IC uPC2002Hの電源13Vに200mV程度のリップルがありました。DC電源からスイッチ・LCフィルタを通るので、電解コンデンサC95(470uF)の容量抜けと考え、手持ちの220uFと交換して暫定解決しました。

容量・形状とも同等品の手持ちが無かったのと、高耐圧品が必要と判断しました(元々のコンデンサは16V耐圧)ので、入手後に再度交換する予定です。

最終低周波増幅に問題ありと調べたところ、増幅IC uPC2002Hの電源13Vに200mV程度のリップルがありました。DC電源からスイッチ・LCフィルタを通るので、電解コンデンサC95(470uF)の容量抜けと考え、手持ちの220uFと交換して暫定解決しました。

容量・形状とも同等品の手持ちが無かったのと、高耐圧品が必要と判断しました(元々のコンデンサは16V耐圧)ので、入手後に再度交換する予定です。

送信部

送受信回路を少し拡大した写真です。増幅部1個にそれぞれシールドケースがついており、従来からの製品を見慣れている者にとっては驚きです。尚、シールドケース間の空間にも同調回路があり、シールドケース内の同調回路と複同調になっています。

送受信回路を少し拡大した写真です。増幅部1個にそれぞれシールドケースがついており、従来からの製品を見慣れている者にとっては驚きです。尚、シールドケース間の空間にも同調回路があり、シールドケース内の同調回路と複同調になっています。144MHzでは問題にならなかった段間の迷結合を防ぐ設計なのでしょう。

さて、調整前の出力はバンド内で10±0.2Wと安定しています。HIGHパワーのセットボリュームR47を回すと最大12W出ました。ドライブ回路のトリマを調整し、最大13W出るようになりました。安定性を増すため、最終的に12Wに設定しました。

電力増幅は、当時のベストセラーである三菱のモジュールM57704Mです。

電力増幅は、当時のベストセラーである三菱のモジュールM57704Mです。

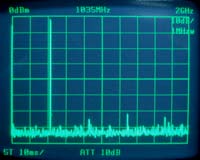

スプリアスは左写真のように問題なさそうです。

スプリアスは左写真のように問題なさそうです。X:200MHz/div、 Y:10dB/div

このリグは、PLLで215MHzを発振し、2逓倍して430MHzを得ています。3倍の約1300MHzが-60dBぎりぎりですが、測定誤差も考慮すれば許容範囲と考えます。

周波数は800Hz程度低くなっていました。送信周波数調整コイルを調整し200Hz程度の誤差に収めました。

変調は他のリグでデビエーションを確認し、問題ありませんでした。

変調は他のリグでデビエーションを確認し、問題ありませんでした。

その他

取り扱い説明書に間違いが大変多く、正誤表が付属していました。この時代にしては異例です。

単純なミスが多く、N型同軸コネクタなのにM型と記載したり、ディスプレイ表示の説明で周波数の事例が空白になっていたり、フィルタ名を「メカニカルクリスタルフィルタ」と記載したりHi!

若干の人為的ミスは止むを得ないとしても、「本当に原稿をチェックしたの?」と疑いたくなるような内容です。

単純なミスが多く、N型同軸コネクタなのにM型と記載したり、ディスプレイ表示の説明で周波数の事例が空白になっていたり、フィルタ名を「メカニカルクリスタルフィルタ」と記載したりHi!

若干の人為的ミスは止むを得ないとしても、「本当に原稿をチェックしたの?」と疑いたくなるような内容です。

前述の周波数の初期値が431.00MHzの件も、設計初期で考えるべきものですね。

意外にも、完成度が低い(失礼)リグと感じました。

意外にも、完成度が低い(失礼)リグと感じました。