ヤエス初のVHFトランシーバです。これ以前は、HFのSSB送受信機とトランシーバだけ製造していたのですが、他社が144MHzのFM機を発売するようになって追従したようです。

ヤエス初のVHFトランシーバです。これ以前は、HFのSSB送受信機とトランシーバだけ製造していたのですが、他社が144MHzのFM機を発売するようになって追従したようです。

オークションの無断リンクがあるので、仕様は非公開です。

2008.8.21作成

2010.6.21修正

2010.10.5追記

2010.6.21修正

2010.10.5追記

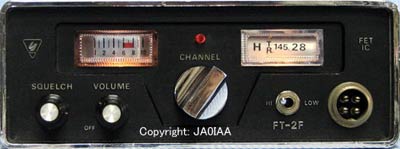

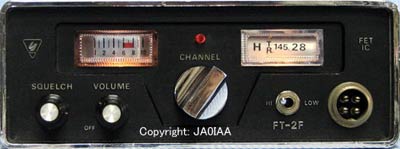

ヤエス FT-2F

| ☆周波数・モード | 非公開 |

| ☆定格出力 | 非公開 |

| ☆送信周波数構成 | 非公開 |

| ☆受信周波数構成 | 非公開 |

| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |

| ☆受信方式 | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆通過帯域幅 | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

ヤエス初のVHFトランシーバです。これ以前は、HFのSSB送受信機とトランシーバだけ製造していたのですが、他社が144MHzのFM機を発売するようになって追従したようです。

ヤエス初のVHFトランシーバです。これ以前は、HFのSSB送受信機とトランシーバだけ製造していたのですが、他社が144MHzのFM機を発売するようになって追従したようです。さて、手元のリグと回路図を見比べると、スケルチ回路・低周波増幅が明らかに異なっています。英文説明書の回路図は次世代モデルのFT-2FBと類似していますから、比較的初期の製品を入手したようです。

|

|

| 上面図 | 下面図 |

上面は送信回路、下面は受信回路に別れています。受信・送信ともナロー化されていました。

発振回路

送信部の発振は、原発振6MHzを24逓倍します。トリオのTR-7100と同じ構成ですが、イノウエやスタンダードはその後主流となる12MHz発振にシフトした時代です。近接スプリアスを減らすには12MHzのほうが有利です。

受信の発振は見てびっくり、51MHz台の水晶発振**を3逓倍しています。つまり、受信周波数

+ 第一中間周波数(10.7MHz) = 第一局発周波数なのです。一般的には受信周波数 - 第一中間周波数(10.7MHz) =

第一局発周波数なので、44MHz台(14MHz台の3rdオーバートーン)の水晶です。

後継機種のFT-2FBの説明書を見ましたが、44MHz台です。ひょっとしたら、ヤエス唯一の周波数構成かもしれません。

**:水晶の刻印は51MHz台です。

後継機種のFT-2FBの説明書を見ましたが、44MHz台です。ひょっとしたら、ヤエス唯一の周波数構成かもしれません。

**:水晶の刻印は51MHz台です。

古いリグですから、入手したリグは現在も使えるチャンネルの水晶が5チャンネルしかありません。実用性は期待せず、実働させることを目標にします。

受信部

ケースを開けると、高周波増幅のコイルのシールドケースが凹んでいるのが目にとまりました。どこかにぶつけたのでしょう。また、受信は出来るのですが、高周波増幅のコイルのコアが全て割れており、回転しません。

ケースを開けると、高周波増幅のコイルのシールドケースが凹んでいるのが目にとまりました。どこかにぶつけたのでしょう。また、受信は出来るのですが、高周波増幅のコイルのコアが全て割れており、回転しません。このまま初期の特性を取りました。

さて、コイル3個を丸ごと交換しようと、強引にTR-7100のジャンクから取ったコイルに交換しました。入力のコイルはそのまま使えましたが、出力の2個はダメでした。デバイスは本機が3SK22、TR-7100は2SK19です。出力の複同調回路も異なりますから無茶な処置です。結局出力コイル2個は元に戻し、コアを壊してジャンクのリグのコアと入れ換えたら、ほぼ正常に使えるようになりました。

最終データを取ると、20dB NQで0.6uVですから、スペックよりも優秀(感度だけ言えば)です。

|

|

|

| 調整前 | 調整後 | メータ特性 |

送信部

パワーが3.8-4.0W程度しか出ませんでした。経年変化でしょう、ドライバとファイナル部のトリマを調整し、バンド中心で約8W程度のパワーを得ました。ところが、バンドの両端で6W程度まで低下します。

パワーが3.8-4.0W程度しか出ませんでした。経年変化でしょう、ドライバとファイナル部のトリマを調整し、バンド中心で約8W程度のパワーを得ました。ところが、バンドの両端で6W程度まで低下します。前段の逓倍段に戻って各段の複同調コイルを調整したら、バンド内で9.0-9.2Wまで出力が出るようになりました。10Wまでもう一息ですが、ファイナル部のシールドユニットの分解が面倒な構造なので、ここで終了しました。

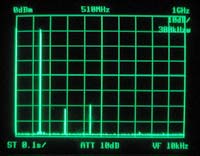

ところが、スプリアス特性を見ると2倍高調波が-53dB、3倍高調波が-50dBしかありません。

ところが、スプリアス特性を見ると2倍高調波が-53dB、3倍高調波が-50dBしかありません。F=145.00MHz、 X:50MHz/div、 Y:10dB/div全てのコイル・トリマを再調整し、さらに出力回路からフィルタ・出力コネクタ部までのGNDをシールド線で接続して同電位になるようにしましたが、変化ありません。

ドライブ・ファイナル回路のコンデンサ類を交換する価値がありそうですが、前記の理由もあり、追求はしないことにしました。

本当に使うのなら、ローパスフィルタが必要ですね。

その他

このリグには、AOSという送信終了時に「ピッ」という変調音を出す機能があります。かつてアメリカの宇宙ロケットのアポロで、宇宙飛行士と陸上の通信時に送信から受信に切り替わるタイミングでピッ、と音が鳴ったのですが(古いなー)、同じ動作だったと記憶しています。

このリグには、AOSという送信終了時に「ピッ」という変調音を出す機能があります。かつてアメリカの宇宙ロケットのアポロで、宇宙飛行士と陸上の通信時に送信から受信に切り替わるタイミングでピッ、と音が鳴ったのですが(古いなー)、同じ動作だったと記憶しています。実際動作させると、送信中でもわずかですが発振音がします。スタンバイ時の音もきれいではありません。この回路も回路図と合致しません(リグはトランジスタ1個の自励発振?、回路図はトランジスタ2個のマルチバイブレータ)ので、電源への配線を切り、スイッチをONしても動作しないようにしました。間違えて妙な音で電波が出たら、叱られそうですHi。