144MHz45Wのハイパワー機です。FT-270の名称で10W機も発売されていました。

ハイパワー機なのに非常にコンパクトです。上部カバーを開けると送受信回路一体の基板があり、下部のフタを開けると巨大!なヒートシンクが出てきます。この時代は送信回路と受信回路がそれぞれ別の基板で構成されていますが、この点では集積度が高く画期的な製品でしょう。

オークションの無断リンクがあるので、仕様は非公開です。

2006.4.17作成

2007.10.13修正

2010.10.5追記

2007.10.13修正

2010.10.5追記

ヤエス FT-270H

| ☆周波数・モード | 非公開 |

| ☆定格出力 | 非公開 |

| ☆送信周波数構成 | 非公開 |

| ☆受信周波数構成 | 非公開 |

| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |

| ☆受信方式 | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆通過帯域幅 | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

背面部には小型ファンがあり、送信モジュールを空冷します。

|

|

| 上面 | 下面 |

受信部

受信改造で144〜153.99MHzが受信可能になっていました。

調整は高周波増幅・中間周波増幅のコイルを調整します。このリグは高周波増幅にヘリカルキャビティは無く、コイル2段で同調回路を構成しています。周波数を変化させても感度変化は少なく、148MHz程度まで良好に受信可能である理由がうなづけます。 (調整前のデータは150MHzまでありますが、ここでは省略します)

調整は高周波増幅・中間周波増幅のコイルを調整します。このリグは高周波増幅にヘリカルキャビティは無く、コイル2段で同調回路を構成しています。周波数を変化させても感度変化は少なく、148MHz程度まで良好に受信可能である理由がうなづけます。 (調整前のデータは150MHzまでありますが、ここでは省略します)

フロントエンドに混変調・相互変調に強い優秀なデバイスを使っている(と言っても、3SK74ですが)からでしょうか、ヘリカルキャビティの調整に時間を要したことが嘘のようです。

S表示はLED10個によるバーグラフ表示です。改善前後のS表示の変化は右図のようになります。20dBuでフルスケールになるように調整し完了です。(F=145.0MHz)

|

|

|

| 調整前 | 調整後 | S表示特性 |

このリグは、第一ミキサーにDM411ELという素子を使っています。小型化を目的にしたハイブリッドICでしょうか、特殊な製品です。ここが故障すると修復が非常に困難(はっきり言って修理不能)になります。

特殊ICの採用は極力止めてもらいたいものですが、現在はICはおろかデジタルではLSI化が当たり前ですから、ますます素人が手を加えることが困難になりました。

特殊ICの採用は極力止めてもらいたいものですが、現在はICはおろかデジタルではLSI化が当たり前ですから、ますます素人が手を加えることが困難になりました。

送信部

入手時に出力が約36〜39Wと、少し少なめでした。パワー制御ボリュームで最大値を制限されていますので解除し、再調整すると最大60Wもパワーが出ました。

発熱が多くなりますし、ここまでのパワーは不要!と50Wに制限して左図のような特性が得られました。

発熱が多くなりますし、ここまでのパワーは不要!と50Wに制限して左図のような特性が得られました。一段落して評価している途中、とんでもないことを発見しました。

何と146MHz以上でもパワーが出ます!送信改造されており、153MHzまで使える状態でした。(下図)最終段はパワーモジュールで広帯域(無調整)ですから、これだけの特性が出るのは当然かもしれません。

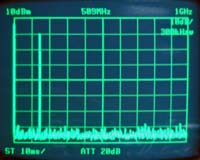

受信を含め、146MHz以上の機能は全く不要です。改造に関するデータが見つかったので、元に戻し146MHz以上の送受信機能を止めました。スプリアスは2倍の290MHzが-60dBぎりぎりですがセーフです。測定器の誤差もあり得ますからOKとします。

受信を含め、146MHz以上の機能は全く不要です。改造に関するデータが見つかったので、元に戻し146MHz以上の送受信機能を止めました。スプリアスは2倍の290MHzが-60dBぎりぎりですがセーフです。測定器の誤差もあり得ますからOKとします。(左写真はf=145.10MHz Po=10Wで測定)

変調も無調整でOKでした。

スプリアスは2倍の290MHzが-60dBぎりぎりですがセーフです。測定器の誤差もあり得ますからOKとします。

スプリアスは2倍の290MHzが-60dBぎりぎりですがセーフです。測定器の誤差もあり得ますからOKとします。(左写真はf=145.10MHz Po=10Wで測定)

変調も無調整でOKでした。

その他

入手時、表示の照明が点灯しませんでした。ムギ球が切れていると思い、今後のメンテナンスを考慮して白色LEDに交換することにしました。

LED入手後、フロントのパネルを分解し念のためテスターでランプが切れていることを確認しようとしたら・・・・2個とも導通があります?ひょっとしたら・・・・と考え、組み直してみたら何と点灯します。

ランプへ電源を供給するコネクタの接触不良だったようです。2個とも断線して点灯しない確率は非常に少ないはずですから、ここで気付くべきでした。

ともあれ、コスト0で解決したのは結構なことですHi。

LED入手後、フロントのパネルを分解し念のためテスターでランプが切れていることを確認しようとしたら・・・・2個とも導通があります?ひょっとしたら・・・・と考え、組み直してみたら何と点灯します。

ランプへ電源を供給するコネクタの接触不良だったようです。2個とも断線して点灯しない確率は非常に少ないはずですから、ここで気付くべきでした。

ともあれ、コスト0で解決したのは結構なことですHi。

残念ながら回路図がありません(取り扱い説明書は原本を持っています)。

じゃあ、調整はどうしたの?と言われそうですが、部品の位置から概ね推定し、実際にコイルやボリュームを調整しながら調べました。リスクはありますが、従来からの経験で何とか見当はつきました。

他のリグの回路図も欲しいので、まとめてメーカーへコピーを依頼する予定です。

じゃあ、調整はどうしたの?と言われそうですが、部品の位置から概ね推定し、実際にコイルやボリュームを調整しながら調べました。リスクはありますが、従来からの経験で何とか見当はつきました。

他のリグの回路図も欲しいので、まとめてメーカーへコピーを依頼する予定です。

2008/6/21追記:

数か月前、この記事をお読みの方から 回路図をPDFファイルで譲っていただきました。御礼申し上げます。

数か月前、この記事をお読みの方から 回路図をPDFファイルで譲っていただきました。御礼申し上げます。