違反の事例を こちら に掲載しています。

2006.7.6作成

|

| ☆周波数・モード | 144MHz FM |

| ☆定格出力 | 非公開 |

| ☆最大周波数偏移 | 非公開 |

| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |

| ☆受信方式 | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆通過帯域幅 | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電流 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

2010.9.26

オークションの無断リンクが依然としてあるので、上記仕様を非公開とします。

オークションの無断リンクが依然としてあるので、上記仕様を非公開とします。

このリグの説明

1981年に発売されたFT-230の後継機種で、デザインも似ていますし、寸法・重量も同じです。部品のレイアウトも似ています。

1981年に発売されたFT-230の後継機種で、デザインも似ていますし、寸法・重量も同じです。部品のレイアウトも似ています。 回路図が無いので詳細が分からないのですが、受信回路が一部変更されたようです。230は中間周波増幅とノイズアンプをMC3357で構成していますが、230IIはuPC577Hと2SC945 2本になっています。MC3357が製造中止になった可能性があります。

送信回路はブロックダイヤグラム上変更はないようです。

フロントパネルは こちら をご覧下さい。

送信回路はブロックダイヤグラム上変更はないようです。

フロントパネルは こちら をご覧下さい。

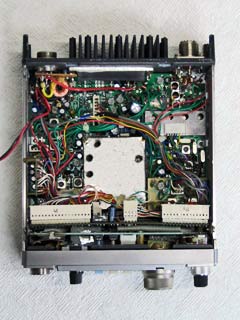

送受信回路の基板は1枚になっていますので、下面の写真のみ紹介します。中央のPLL回路のシールドケースが錆びていますが、写真を修正してごまかしましたHi。

困った点が一つあります。CPUを搭載したコントロールユニットの基板が経年変化で反っているのです(下写真、3個のコネクタが取り付けてある基板)。

フロントパネル側の基板は、スイッチが取り付けられた1.6mm厚ガラスエポキシ基板で、ガラフロントパネルの樹脂部分とネジ止めされており、頑丈で反りはありません。ところが、この基板にさらにネジ止めされたコントロールユニット基板は1.2mm厚のベーク、中央にネジ止め箇所はありません。両端2箇所のネジ止めだけでは機械的強度が足りません。

フロントパネル側の基板は、スイッチが取り付けられた1.6mm厚ガラスエポキシ基板で、ガラフロントパネルの樹脂部分とネジ止めされており、頑丈で反りはありません。ところが、この基板にさらにネジ止めされたコントロールユニット基板は1.2mm厚のベーク、中央にネジ止め箇所はありません。両端2箇所のネジ止めだけでは機械的強度が足りません。

これは信頼性を損なう良くない設計です。ケチケチせず?にガラスエポキシ基板を使って欲しかったと思います。

受信部

弱い信号でもメータが振れます。ざっと特性を取ると、低めの周波数で感度が良さそうです。

高周波増幅は取り扱い説明書では3SK51なのですが、本機は3SK81になっています。前オーナーが変更したような跡はなく、設計変更されたものと想像します。

調整後、下のような結果が得られました。高周波増幅後のバンドパスフィルタのQが大きくないようで、ブロードな感じです。高周波増幅の入力コイルT1001を調整しただけで、S6の信号がS9になりました。

高周波増幅は取り扱い説明書では3SK51なのですが、本機は3SK81になっています。前オーナーが変更したような跡はなく、設計変更されたものと想像します。

調整後、下のような結果が得られました。高周波増幅後のバンドパスフィルタのQが大きくないようで、ブロードな感じです。高周波増幅の入力コイルT1001を調整しただけで、S6の信号がS9になりました。

|

|

|

| 調整前 | 調整後 | S特性(F=145.00MHz) |

送信部

初期状態で、送信電力は11W出ていました。パワーモジュールM57715はかなり広帯域なアンプで、154MHzまでパワーが出ることが確認できました。

さて、まず電力制御のボリュームを回して解除すると、14Wのパワーが出ました。さずがに連続送信すると、ヒートシンクが熱くなります。手短にドライブ等のトリマを調整すると、最大16Wの出力が得られました。電力制御ボリュームを調整し、12Wに合わせました。

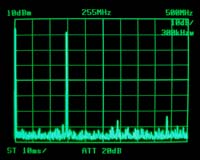

スプリアス特性を確認しましたが、2倍・3倍の高調波が-56dB、-54dBあります。トリマ・コイル類を再調整しましたが、どうしても-60dB以下に落ちません。

接触の良くない箇所はないか?と、あちこち調整ドライバで叩いていたら、異常箇所に見事にビンゴ!

接触の良くない箇所はないか?と、あちこち調整ドライバで叩いていたら、異常箇所に見事にビンゴ!

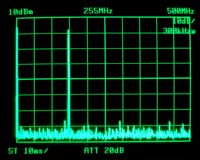

下写真マルの箇所ですが、ANTコネクタのGND側と出力ローパスフィルタのシールドケースを結ぶ幅4mmの帯が外れていました。GNDレベルの電位差が発生し、ローパスフィルタの減衰特性が悪化したようで、ハンダ付けすると2倍・3倍高調波は3-6dB下がりました。

|

|

| 対策前 | 対策後 |

ぎりぎり-60dBをクリアしそうです。

送信周波数は500Hz程度高めになっていましたので、誤差100Hz程度に調整しました。

変調は特に問題ありませんでした。

送信周波数は500Hz程度高めになっていましたので、誤差100Hz程度に調整しました。

変調は特に問題ありませんでした。

その他

受信改造されたリグ、多いですね。当時はブームだったのですが、何が面白いのか?私にはわかりませんでした。

受信だけならまだしも、送信改造もありました。これは電波法違反となる電波を発射出来るリグになるわけですから、困ったものです。

実はこのリグ、送受信改造されていました。本意でないので元に戻そう、と改造マニュアルを見ながら元に戻す作業をしたのですが、直りません。調べるのが面倒なので、このまま放置しますが、バンド外でしっかり電波が出るんですね・・・・・。実際は周波数によってはアンテナが同調しないので、保護回路が働き動作しないでしょうが。

(陰の声:広帯域のディスコーンがある!)

受信だけならまだしも、送信改造もありました。これは電波法違反となる電波を発射出来るリグになるわけですから、困ったものです。

実はこのリグ、送受信改造されていました。本意でないので元に戻そう、と改造マニュアルを見ながら元に戻す作業をしたのですが、直りません。調べるのが面倒なので、このまま放置しますが、バンド外でしっかり電波が出るんですね・・・・・。実際は周波数によってはアンテナが同調しないので、保護回路が働き動作しないでしょうが。

(陰の声:広帯域のディスコーンがある!)