違反の事例を こちら に掲載しています。

2004.6.19作成

|

| ☆周波数・モード | 144MHz FM |

| ☆定格出力 | 非公開 |

| ☆最大周波数偏移 | 非公開 |

| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |

| ☆受信方式 | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆通過帯域幅 | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電流 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

2010.10.5

オークションの無断リンクが依然としてあるので、上記仕様を非公開とします。

オークションの無断リンクが依然としてあるので、上記仕様を非公開とします。

このリグの説明

(2009.5.16追記) メモリ機能の記述に誤りがあったので、削除しました。レポートありがとうございました。

FT-720Vの後継機種です。本体とフロントパネルのコントロール部に分離できるセパレート型ではなく、一体型に戻りました。コントロール部が現在のような小型かつ薄型でなかったので、セパレートのメリットがなかったようですし、コストもアップします。

マイクコネクタも標準型に戻りました。720Vは小型の特殊コネクタで汎用性がありません(他社だけでなく、ヤエスの製品と比べても)でしたが、ユーザーの声を反映させたように思えます。

リチウム電池を内蔵してメモリバックアップも出来るようになりました。

マイクコネクタも標準型に戻りました。720Vは小型の特殊コネクタで汎用性がありません(他社だけでなく、ヤエスの製品と比べても)でしたが、ユーザーの声を反映させたように思えます。

リチウム電池を内蔵してメモリバックアップも出来るようになりました。

受信部

右が調整の様子です。

右が調整の様子です。まず、SGで145.20MHz +20dBuの信号を入力したところ、フルスケール10のメータがが3.5〜4.0振れました。これは受信入力がローカルの場合で、DXにスイッチを切り替えると9まで上がりました。

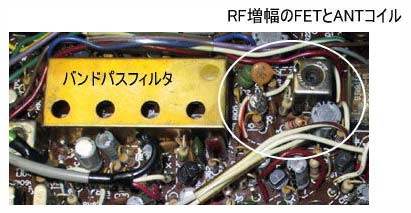

まず、高周波(RF)増幅部のアンテナコイルを調整、さらにバンドパスフィルタを調整しました。バンドパスフィルタの帯域幅は狭いほど良いのですが、一時期の受信改造ブームの頃は146〜150MHz付近まで受信が可能なように帯域が広かったのでした。そのため、肝心のアマチュアバンドは感度が低下していました。

145.30MHzの信号を入力し、メータを最大に振らせました。バンドパスフィルタはアマチュアバンド内が均一な感度になるように調整するには、スイープジェネレータやスペアナが必要ですが高価です。

145.30MHzの信号を入力し、メータを最大に振らせました。バンドパスフィルタはアマチュアバンド内が均一な感度になるように調整するには、スイープジェネレータやスペアナが必要ですが高価です。本機はヘリカルキャビティほど狭帯域ではないので、上記周波数で最大感度にした後、感度の低下が見られる145.80MHzで出力側のトリマを少し回しておくことで均一な特性を得ました。

ここまでで、メータの振れは1つ上がりました。

さらに、RF増幅のMOSFET 3SK51のケースとアンテナコイル間を0.01uFのセラミックコンデンサで接続します。これは約25年前にCQ誌で発表された方法ですが、ソースからGNDまでの間に発生した不要なインピーダンスで不帰還がかかってゲインが低下するのを防ぐ効果があります。ケースはソースと接続されているのです。

やってみると、メータが針1〜2本分(0.2〜0.3くらい?)振れるようになりました。

やってみると、メータが針1〜2本分(0.2〜0.3くらい?)振れるようになりました。

最近のリグは、このような構造のFETは採用されていませんが、過去のものは効果がそれなりにあります。CQの記事以降、メーカーのリグにも採用されたそうです。

中間周波(IF)増幅部のコイルも調整し、ここでも利得を稼ぎました。

最終的に、メータの振れは最初に比べ1.5程度上昇しました。調整後の信号とメータの関係は右のとおりです。

やってみると、メータが針1〜2本分(0.2〜0.3くらい?)振れるようになりました。

やってみると、メータが針1〜2本分(0.2〜0.3くらい?)振れるようになりました。最近のリグは、このような構造のFETは採用されていませんが、過去のものは効果がそれなりにあります。CQの記事以降、メーカーのリグにも採用されたそうです。

中間周波(IF)増幅部のコイルも調整し、ここでも利得を稼ぎました。

最終的に、メータの振れは最初に比べ1.5程度上昇しました。調整後の信号とメータの関係は右のとおりです。

メータを較正した後の入力信号とメータの表示値の特性は右のようになりました。実は9から10の間が振れにくいのですが、表示が1から9の間はほぼ直線に乗るようです。珍しく?素直な特性です。

メータを較正した後の入力信号とメータの表示値の特性は右のようになりました。実は9から10の間が振れにくいのですが、表示が1から9の間はほぼ直線に乗るようです。珍しく?素直な特性です。送信部

パワーはいきなり11W出ました。念のため電力増幅部のトリマを調整し直し、13Wを得ることが出来ました。

PLL回路部の周波数も測定しましたが、精度1KHz以下に収まっており問題ありませんでした。

PLL回路部の周波数も測定しましたが、精度1KHz以下に収まっており問題ありませんでした。

その他

ケースは比較的きれいでしたが、アルコ−ルと中性洗剤をつけて汚れをふき落としました。

尚、受信改造は元に戻しました。(あまり興味が無いのです)

このリグは受信部を再調整することが主でレストアが終了します。大変楽に作業を終えることができました。

いつもこの程度ならば楽ですが、そうは問屋が卸さないHi。これから徐々に苦戦したものをご紹介します。

尚、受信改造は元に戻しました。(あまり興味が無いのです)

このリグは受信部を再調整することが主でレストアが終了します。大変楽に作業を終えることができました。

いつもこの程度ならば楽ですが、そうは問屋が卸さないHi。これから徐々に苦戦したものをご紹介します。