福山電機の144MHzトランシーバに接続可能な外部VFOです。デザインと外形寸法はMULTI11に合わせてありますが、MULTI11以外にMULTI7にも使用出来ます。下のケースを開けると、MULTI11とMULTI7の切り替えスイッチがあります。出力レベルの差を補正しているようです。

福山電機の144MHzトランシーバに接続可能な外部VFOです。デザインと外形寸法はMULTI11に合わせてありますが、MULTI11以外にMULTI7にも使用出来ます。下のケースを開けると、MULTI11とMULTI7の切り替えスイッチがあります。出力レベルの差を補正しているようです。

オークションの無断リンクがあるので、仕様は非公開です。

2006.5.31作成

2007.9.22修正

2010.10.5追記

2007.9.22修正

2010.10.5追記

フクヤマ VFO-11

| ☆周波数 | 非公開 |

| ☆受信部発振周波数 | 非公開 |

| ☆送信部発振周波数 | 非公開 |

| ☆送信周波数安定度 | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

福山電機の144MHzトランシーバに接続可能な外部VFOです。デザインと外形寸法はMULTI11に合わせてありますが、MULTI11以外にMULTI7にも使用出来ます。下のケースを開けると、MULTI11とMULTI7の切り替えスイッチがあります。出力レベルの差を補正しているようです。

福山電機の144MHzトランシーバに接続可能な外部VFOです。デザインと外形寸法はMULTI11に合わせてありますが、MULTI11以外にMULTI7にも使用出来ます。下のケースを開けると、MULTI11とMULTI7の切り替えスイッチがあります。出力レベルの差を補正しているようです。電源はトランシーバ本体から供給しています。MULTI8の頃のMULTI VFOは電源内蔵でしたが、さすがに形状・重量・コストダウンの点から電源を入れることは出来ませんね。

VFOの電源スイッチはありますが、OFFにしてもVFO回路(9MHz帯の発振部)だけはトランシーバから常時電源が供給されています。したがって、電源OFF・ONを繰り返してもドリフトはしません。

この点はMULTI VFOの課題をクリアしています。

VFOの電源スイッチはありますが、OFFにしてもVFO回路(9MHz帯の発振部)だけはトランシーバから常時電源が供給されています。したがって、電源OFF・ONを繰り返してもドリフトはしません。

この点はMULTI VFOの課題をクリアしています。

|

|

| 上面(受信VFO回路) | 下面(送信VFO回路) |

ブロックダイヤグラムを示します。

ブロックダイヤグラムを示します。VFOの周波数は、正確に言えば9.9333-9.6000MHzです。

右図で10MHzと記したのは、周波数をミックスする過程で発生する端数で混乱しないように便宜上数字を切り上げたためです(メーカーの説明書でも、この表現になっています)。

受信はVFOと34MHzをミックスし、44MHzとしてトランシーバへ供給します。

送信はVFOとミックスで48MHzを得、増幅した後に1/4に分周し、12MHzを得ます。

MULTIVFOとの周波数構成の違いに着目すると、VFOが同一回路ならばドリフトの影響が受信・受信とも1/2に抑えられることが分かります。

送信はVFOとミックスで48MHzを得、増幅した後に1/4に分周し、12MHzを得ます。

MULTIVFOとの周波数構成の違いに着目すると、VFOが同一回路ならばドリフトの影響が受信・受信とも1/2に抑えられることが分かります。

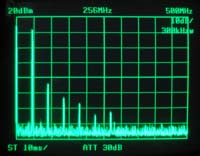

受信部出力

受信部のコイル・トリマを調整しましたが、原発振の44MHzの増減に比例して2倍・3倍・・・・の成分も変化します。

受信部のコイル・トリマを調整しましたが、原発振の44MHzの増減に比例して2倍・3倍・・・・の成分も変化します。146-148MHzが受信できるように水晶が追加されていました。発振出力を148MHzまで確保しようとコイルを調整すると144-146MHzの出力が低下します。バンド帯域外を受信する必要性がないので、この水晶を取り外し、バンド内で出力が確保できるように調整しました。

近接スプリアスが少なめになるように微調整し、OKとします。

X:50MHz/div、Y:10dB/div

トランシーバに接続し、水晶のチャンネルと感度を比較しましたが、差はありませんでした。

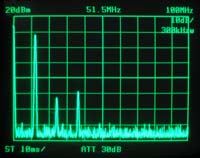

送信部出力

送信出力のスペクトルを見ました。12MHz出力は十分なようですが、2倍・3倍の成分がやや多めです。

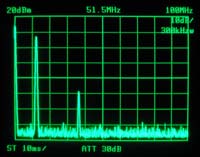

コイル・トリマを調整してみました。12MHzのレベルがほんの少し落ちましたが、2倍の24MHzはノイズレベルになりました。3倍の36MHzは変化がありません。

最終的にトランシーバ出力で判断しましたが、出力もスプリアス特性も水晶と同じでした。調整は気休めでしたHi。

X:10MHz/div

Y:10dB/div

コイル・トリマを調整してみました。12MHzのレベルがほんの少し落ちましたが、2倍の24MHzはノイズレベルになりました。3倍の36MHzは変化がありません。

|

|

| 調整前 | 調整後 |

最終的にトランシーバ出力で判断しましたが、出力もスプリアス特性も水晶と同じでした。調整は気休めでしたHi。

X:10MHz/div

Y:10dB/div

発振周波数の安定度を測定しました。規格と正確に比較するため、送信出力を12倍に換算し表示したのが左のグラフです。

発振周波数の安定度を測定しました。規格と正確に比較するため、送信出力を12倍に換算し表示したのが左のグラフです。(室温20℃)

1時間で3.5KHzのドリフトです。規格は満足しませんが、経年変化を考慮すれば使えるレベルです。

その他

前作のMULTI VFOと比較しますが、カタログの送信周波数安定度の表記方法も違っていました。

MULTI VFO 300Hz/1h以下

本機 2.8KHz/1h以下 (145MHzにて)

MULTI VFOは、VFO出力の12MHz帯のドリフト量を表現しているようです。つまり、12逓倍した144MHz帯では12倍の「3.6KHz/1h以下」ということになるのでしょう。

本機は安定度が改善されたから、表現を変えたのでしょうかHi。

MULTI VFO 300Hz/1h以下

本機 2.8KHz/1h以下 (145MHzにて)

MULTI VFOは、VFO出力の12MHz帯のドリフト量を表現しているようです。つまり、12逓倍した144MHz帯では12倍の「3.6KHz/1h以下」ということになるのでしょう。

本機は安定度が改善されたから、表現を変えたのでしょうかHi。