富士通テンといえば、業務用無線機やカーオーディオのメーカーとして有名ですが、1974-77年頃にアマチュア無線機を製造・販売していました。業務用は150MHzや400MHzですから、発振部を除き(業務用はたいてい周波数は1チャンネル固定ですから)他の技術はそのまま144・430MHzに応用出来ます。

富士通テンといえば、業務用無線機やカーオーディオのメーカーとして有名ですが、1974-77年頃にアマチュア無線機を製造・販売していました。業務用は150MHzや400MHzですから、発振部を除き(業務用はたいてい周波数は1チャンネル固定ですから)他の技術はそのまま144・430MHzに応用出来ます。

オークションの無断リンクがあるので、仕様は非公開です。

2008.12.23作成

2009.1.15更新

2010.10.5追記

2009.1.15更新

2010.10.5追記

富士通テン TENHAM-40

| ☆周波数・モード | 非公開 |

| ☆定格出力 | 非公開 |

| ☆最大周波数偏移 | 非公開 |

| ☆送信周波数構成 | 非公開 |

| ☆受信周波数構成 | 非公開 |

| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |

| ☆受信方式 | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆通過帯域幅 | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

富士通テンといえば、業務用無線機やカーオーディオのメーカーとして有名ですが、1974-77年頃にアマチュア無線機を製造・販売していました。業務用は150MHzや400MHzですから、発振部を除き(業務用はたいてい周波数は1チャンネル固定ですから)他の技術はそのまま144・430MHzに応用出来ます。

富士通テンといえば、業務用無線機やカーオーディオのメーカーとして有名ですが、1974-77年頃にアマチュア無線機を製造・販売していました。業務用は150MHzや400MHzですから、発振部を除き(業務用はたいてい周波数は1チャンネル固定ですから)他の技術はそのまま144・430MHzに応用出来ます。オークションで入手しました。当時の箱に入って送られてきました。マイクが付属しましたが、残念ながら説明書がありません。

回路図が欲しいのですが、当時のCQ誌の折込に掲載されていた記憶があります。以前持っていたのですが、残念なことに引っ越しの際に紛失したようです。

発売時期から判断してナロー化以前のリグのはずですが、ナロー化済みでした。

回路図が欲しいのですが、当時のCQ誌の折込に掲載されていた記憶があります。以前持っていたのですが、残念なことに引っ越しの際に紛失したようです。

発売時期から判断してナロー化以前のリグのはずですが、ナロー化済みでした。

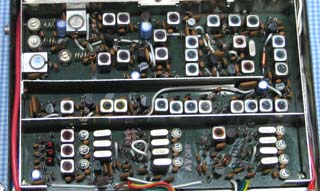

ケースをあける前、1チャンネルに送受信1個ずつの水晶を実装する方式だと思っていましたが、見たら水晶がハンダ付けされて並んでいました。水晶10個を組み合わせたシンセサイザです。構成は後述します。

ケースをあける前、1チャンネルに送受信1個ずつの水晶を実装する方式だと思っていましたが、見たら水晶がハンダ付けされて並んでいました。水晶10個を組み合わせたシンセサイザです。構成は後述します。 中はさすがプロ機メーカー、とうなずかせます。基板はガラスエポキシ、シンセサイザ部は多数のコイルを用いた複同調で不要スプリアスを排除しようという姿勢が伺えます。送信ドライバ・ファイナル部のヒートシンクも大変大きく、プリントパターンも整然としています。

他社のリグに多数触れてきましたが、設計のしっかりしたリグと感じます。

ご愛嬌なのは、スピーカーを本体と接続するのに006P等の電池スナップを用いているところです。メンテナンスで取り外すのに必要ですが、安っぽさも感じます。小型のコネクタが無かったでしょうか。

他社のリグに多数触れてきましたが、設計のしっかりしたリグと感じます。

ご愛嬌なのは、スピーカーを本体と接続するのに006P等の電池スナップを用いているところです。メンテナンスで取り外すのに必要ですが、安っぽさも感じます。小型のコネクタが無かったでしょうか。

|

|

| 上面図 | 下面図 |

発振部

一見してシンセサイザと判断しましたが、構成がわかりません。水晶に彫られた周波数と、途中の回路の測定周波数から、おおよその構成をつかみました。

17MHz台の発振を6倍し、31MHz台の発振とミックスして133MHz台の信号を得ます。送信は41.07MHzの2倍の82.14MHzをミックスし、さらに2倍して430MHzの信号を得ます。

受信は133MHz台に43.475MHzの2倍の87.49MHzをミックスし、さらに2倍して442MHzを得ます。

31MHz台の水晶は20KHzステップ、17MHz台の水晶の6逓倍は80KHzステップなので、組み合わせることで40KHzステップ24チャンネルになります。

ただし周波数が(オリジナルだと思いますが)現状よりも低く設定されており、431.60-432.52MHzです。実用には?ですが、水晶2個を変えれば実用周波数へ移動可能でしょう。後ほど記します。

受信は133MHz台に43.475MHzの2倍の87.49MHzをミックスし、さらに2倍して442MHzを得ます。

31MHz台の水晶は20KHzステップ、17MHz台の水晶の6逓倍は80KHzステップなので、組み合わせることで40KHzステップ24チャンネルになります。

ただし周波数が(オリジナルだと思いますが)現状よりも低く設定されており、431.60-432.52MHzです。実用には?ですが、水晶2個を変えれば実用周波数へ移動可能でしょう。後ほど記します。

周波数の調整ですが、17MHz台の6逓倍である102MHzの出力箇所が見つかりました。カウンタで測定したところ、最大で約4KHz低くなっていました。6個の水晶に接続されたトリマを調整し、合わせこみました。

次にこの信号と31MHz台をミックスした133MHz台の出力箇所が見つかりました。同様に4個のトリマを調整しましたが、31.56MHzの水晶のみ合わせ込めず、270Hz程度低くなりました。2逓倍されるので540Hzのズレが生じますが、大きな問題にはならないようなので、このまま使用します。

気になるようならば、31MHz台を全て300Hz低くし、102MHz台を全て300Hz高くすれば補正可能です。

次にこの信号と31MHz台をミックスした133MHz台の出力箇所が見つかりました。同様に4個のトリマを調整しましたが、31.56MHzの水晶のみ合わせ込めず、270Hz程度低くなりました。2逓倍されるので540Hzのズレが生じますが、大きな問題にはならないようなので、このまま使用します。

気になるようならば、31MHz台を全て300Hz低くし、102MHz台を全て300Hz高くすれば補正可能です。

2009.1.14追記:

TENHAM-40のジャンクが手に入りました。17MHz台の水晶が17.0833MHzを除き5個入れ替えられています。早速交換(周波数の低い順番に並べる)、調整しました。

周波数は従来の水晶1個で432.40-432.52MHz、新しい水晶5個で432.72-433.48MHzをカバーするようになりました。ダイヤル目盛板をずらし、432.76-433.36MHzが表示と同じになるように合せました。

残り7チャンネルは合いませんが、とりあえずそのままにします。

(A-Cが433.40-433.48、D・60・64・68が432.40-432.52MHz)

メインチャンネルスイッチもONすると432.96MHzになります。ロータリースイッチの配線に1本の細いが目立つ線を発見、隣の接点に移動させたら、433.00MHzに変わりました。

TENHAM-40のジャンクが手に入りました。17MHz台の水晶が17.0833MHzを除き5個入れ替えられています。早速交換(周波数の低い順番に並べる)、調整しました。

周波数は従来の水晶1個で432.40-432.52MHz、新しい水晶5個で432.72-433.48MHzをカバーするようになりました。ダイヤル目盛板をずらし、432.76-433.36MHzが表示と同じになるように合せました。

残り7チャンネルは合いませんが、とりあえずそのままにします。

(A-Cが433.40-433.48、D・60・64・68が432.40-432.52MHz)

メインチャンネルスイッチもONすると432.96MHzになります。ロータリースイッチの配線に1本の細いが目立つ線を発見、隣の接点に移動させたら、433.00MHzに変わりました。

受信部

受信は出来、使えそうです。データを採取後、調整しました。

このリグは、17MHz台の水晶が1個追加されていました。433.62、433.66、433.70、433.74MHzが送受信可能でしたので、調整範囲を広げる意味で活用しました。但しチャンネルA-D(432.40-432.52MHzが実装されていました)の水晶をジャンパで切り替えて選択が必要です。。

このリグは、17MHz台の水晶が1個追加されていました。433.62、433.66、433.70、433.74MHzが送受信可能でしたので、調整範囲を広げる意味で活用しました。但しチャンネルA-D(432.40-432.52MHzが実装されていました)の水晶をジャンパで切り替えて選択が必要です。。

高い周波数側で感度が良いデータになっており、調整後は差が減っています。

最後に、メータを調整しました。ポイントが難しいところですが、20dBu入力で目盛8を指すようにセットしました。

フルスケールの10に近づくにつれてメータの振れが鈍くなるので、妥当な線と思います。

受信感度は1uV入力でS/N26dBでした。

最後に、メータを調整しました。ポイントが難しいところですが、20dBu入力で目盛8を指すようにセットしました。

フルスケールの10に近づくにつれてメータの振れが鈍くなるので、妥当な線と思います。

受信感度は1uV入力でS/N26dBでした。

|

|

|

|

| 調整前 | 調整後 | S特性(F=432.40MHz) | メータ調整後(F=432.40MHz) |

送信部

送信パワーが8W出ていたので、パワーアンプ箇所のみ調整しました。セラミックトリマが固くなっており、破損が心配です。気を使いながら回しました。

出力は11W得られています。バンド幅が約2MHzなので、ほぼフラットです

出力は11W得られています。バンド幅が約2MHzなので、ほぼフラットです

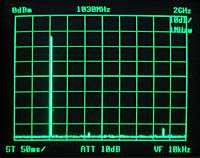

近接スプリアスは全く観察されず、2倍の成分も-63dBでした。シンセサイザなので、近接スプリアスが出ていないか心配でしたが、安心しました。パワーアンプ部以外の途中のコイルに手をつけなかったのは、この理由からです。

近接スプリアスは全く観察されず、2倍の成分も-63dBでした。シンセサイザなので、近接スプリアスが出ていないか心配でしたが、安心しました。パワーアンプ部以外の途中のコイルに手をつけなかったのは、この理由からです。F=432.40MHz、 X:200MHz/div、 Y:10dB/div

方向性結合器は100-1300MHzまで保証されています。1.7GHzの成分は無視してください。

その他

送受信周波数ですが、構成から判断して1MHzアップが可能かつ妥当と思います。

送信側の発振41.07MHzを41.32MHzに、受信側の発振43.745MHzを43.995MHzに変更すると、432.60-433.52MHzをカバーします。ダイヤル表示も同じで使えます。

20KHzステップにすることも、31MHz台の水晶変更で可能でしょうが、結構複雑です。

送信側の発振41.07MHzを41.32MHzに、受信側の発振43.745MHzを43.995MHzに変更すると、432.60-433.52MHzをカバーします。ダイヤル表示も同じで使えます。

20KHzステップにすることも、31MHz台の水晶変更で可能でしょうが、結構複雑です。

さすがプロ機のメーカー、と感心しました。価格が他社よりも高めなのと、販売ルートがハムショップではなく自動車ディーラーや業務機販売店だったからでしょうか、ユーザーは少なかったようですが、メカ的には当時のおすすめ品と考えています。

私よりも古いマニアならTENブランドの真空管をご存じですね。我が家にも結構残っていました。