多くの会社が144MHzのトランシーバーを製造販売していた時期の製品です。

大きな特徴は周波数切り替えつまみがないことで、フロント面にはプッシュスイッチが多数並んでいます。スイッチでMHz・100KHz・10KHz台を上下させます。マイクにもUP-DOWNスイッチがありますが、こちらのほうが実用的です。

|

|

| 送信部 |

受信部 |

受信改造で144〜149.99MHzが受信可能になっていました。調整前の受信感度は右図のようになっています。

146〜148MHzが良くなっていますが、経年変化ではなさそうに思えます。当時は146〜150MHzにあった警察無線や業務無線を受信するのがブームでしたから、アマチュア無線以外のニーズを満足することが販売戦略の一つでした。

高周波増幅の入出力コイルとヘリカルキャビティを調整し、144〜146MHzに感度最大点を持っていきます。中間周波増幅部も再調整で改善されたので、150MHz付近でも感度は上昇しています。

S表示はLED5個によるバーグラフ表示です。改善前後のS表示の変化は下図のようになります。

入手時に出力が約13Wあったことを確認しました。ドライブ部を調整し、14〜15Wの出力を得ました。

内部の水晶発振回路部の周波数も全て誤差1KHz以下でしたので、さらに調整し誤差200Hz以下の範囲に収めました。

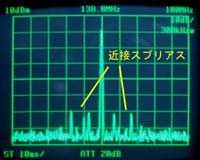

従来だったらこれでおしまい!というところですが、せっかく入手したスペアナがありますから、目的外のスプリアスを確認してみました。

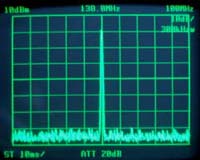

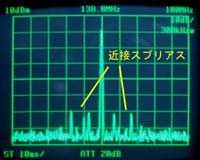

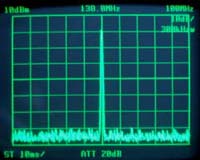

パワー計出力を最大にしたときのスペクトルが左下の写真です。2倍の高調波は-60dB以下でノイズレベルですが、本物の145.0MHzのスペクトルの上下に約-50dBのスペクトルが見えます。

リアクタンス変調の水晶発振回路16.9MHzとPLL回路128.1MHzの出力をミックスしているため、145.0±16.9MHzでスプリアスが発生しています。そのそばの約±7MHzのスペクトルは??発振回路の微妙な結合によって発生する成分のようです。

ミキサーの回路図を示しました。2SK192X2のバランスドミキサーです。スプリアスが最小になるようにミキサーの半固定抵抗VR401を調整したら、-60dBに改善されました。±7MHzのスプリアスはコイルL402をずらしたら減少しました。出力を低下させないレベルに合わせます。

アンテナという「共振回路」を接続すれば、さらに減衰すると思われます(注:広帯域アンテナであるディスコーンでは、この理屈は成立しません)ので、調整前であっても実用上はほとんど問題ないと思います。

|

|

| 調整前 |

調整後 |

f=145.0MHzで送信

した時のスペクトル

X:10MHz/div

Y:10dB/div

パワーが出るので、発熱がかなりあります。ハイパワー時の出力調整回路が無いようです??(ローパワー調整はある)

似た回路はありますが、SWRが高くなったときの保護回路のようです。

パワー切り替えは必要ないので、ローパワー調整の回路を利用して10Wに落とす予定です。