水晶式の430MHz FM機で、144MHz機MULTI-11の姉妹機種です。まだPLLが普及する前のリグです。

430MHzは当時ワイドFMでしたが、144MHzのナロー化から将来を判断したようで、ナローFMとスイッチで切り替え出来るようになっています。受信の周波数ズレ対策で、RITも実装しています。

入手したリグは後期モデルらしく、432-434MHzの水晶が実装されていました。ダイヤルの周波数表示も、ケース裏の水晶実装位置の説明図も同様でした。一方、取説は以前入手したもので、431-433MHz実装で記載されていました。リグのほうが現状のバンドプランに合っているので、助かりました。

定格で周波数範囲が431-435MHzとなっていますが、バンド幅の10MHzほぼ均一にカバーするのは困難ですし、当時はレピータが無かったはずですから、バンド幅を狭めてスペック保証を優先したようです。

|

|

| 上面図 |

下面図 |

送信は18MHz帯の発振を24逓倍し、電力増幅するシンプルな構成です。

受信はトリプルコンバージョンです。430MHz帯の信号は、43.000MHzを9逓倍して得られた387.000MHzとミックスします。第一中間周波数は説明書では45MHzと記載されていますが、431-435MHzに対しては44-48MHzになります。

これに第二発振として11-12MHz台の水晶発振(チャンネルで異なる)を3逓倍した33-37MHz台をミックスして10.7MHzとし、さらに第三発振の10.245MHzをミックスして455KHzを得ます。

第二発振に外部VFOが接続可能なようですが、製品があったか否かは不明です。

本格的な調整の前に受信してみると、周波数のズレがありました。数箇所測定すると、12-14KHz低い周波数を受信しているようです。局部発振が3つあるので、第一・第三局発の周波数を測定すると以下のようでした。

第一 (43.0000MHz X 9 = 387.0000MHz) : 386.9883MHz (-11.7KHz)

第三 (10.2450MHz) : 10.2396Mhz (-5.4KHz)

第二局発はチャンネル毎の水晶発振で、トリマで調整します。第一・第三合計で17KHzも低いのは問題です。

第二局発で周波数を高めに持っていく補正も考えました。第三ミキサー後に455KHzが得られれば良いのですから、ズレを相殺しよう、ということです。第二ミキサー後に入っている10.7MHzのフィルタはワイドFMでも使えるように帯域が広いので、10KHz程度中心周波数がズレていても支障なさそうです。

早速トライしてみました。第一・第三局発を可能な限り上げるべく調整すると386.9925MHz(-7.5KHz)、10.2485MHz(+3.6KHz)まで可能でした。残りの誤差を第二局発で吸収すれば可能そうですし、実際何とかなりました。但し、発振の安定性に不安を感じました。

無理はせず、再びオーソドックスに各局発の周波数を合わせることにしました。第三局発はコイルT12の調整でぴったり10.245MHzになりました。このリグには受信周波数補正のRITがあるのですが、実は10.245MHzのVXOなのです。従って、補正はそれほど難しくありません。

第一局発は周波数補正トリマTC9の調整では前記のように追い込めず、最良でも7.5KHz低くなります。水晶の経年変化と思われますが、10時間以上エージングしても変化しないので、回路に手を加えました。トリマに並列接続された固定コンデンサ20Pを外すだけです。

これで第一局発を誤差±100Hzに追い込めました。

前記の周波数ズレの問題が解決したので、調整を試みました。

受信は出来るのですが、感度差があります。第二局発の発振出力の差が大きいようで、水晶のアクティビティも影響しているようです。

また、ワイドFMとナローFMはスイッチで切り替えますが、ワイドに比べナローは4dB程度ロスが増えます。これは、ワイドフィルタの後にナローフィルタを追加する回路になっており、フィルタ1個分のロスがあるからです。

すでにワイドFMは必要ないので、ワイドフィルタを除去し配線を変更しました。下の回路図を参照下さい。

トリマやコアを調整しました。第二局発出力はコイルT10・T11の複同調を調整しましたが、バンド端の出力低下は改善されるものの一定になりませんでした。結果としてバンド内の感度差にも影響しますが、止むを得ないと考えます。

調整前後のバンド内の特性を以下に示します。

|

|

|

| 調整前 |

調整後 |

メータ特性(F=433.00MHz) |

調整を終えて気づいたのが、無信号時でもSメータが0.5-0.7振る「カラS」の現象です。ゲインオーバーしているようですが、455KHzの中間増幅回路にゲイン調整のようなボリュームVR1(上図参照)があったので、433.0MHz・30dBu入力時にフルスケールになるようにセットしました。

感度は0.65uV NQ20dB(F=433.00MHz)となり、スペックは満足しました。

オリジナルのまま送信周波数を調べると、18チャンネル中16チャンネルは誤差4kHzの範囲だったので容易に調整出来ました。1チャンネルは誤差9KHzですが、これも調整で追い込めました。残り1個は誤差36KHzと大きく外れており、劣化していると判断し廃棄しました。隣のチャンネルに使えそうですがHi。

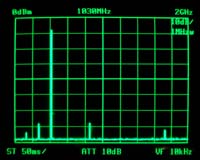

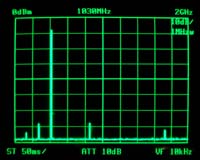

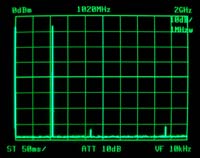

パワーは433MHz台で10W出ますが、432MHzで低下していました。またスプリアス特性が問題で、2/3の288MHz台の成分と2倍の860MHz台が-60dBで完全に落ちていません。

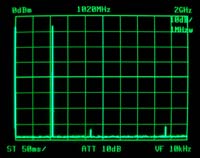

ファイナル部のトリマを調整し、約12Wが安定して得られるようになりました。スプリアスはドライバ部のコイルとトリマを調整することで、満足のいく特性になりました。

X:200MHz/div、 Y:10dB/div

|

|

|

| 送信パワー特性 |

調整前のスプリアス特性

(F=433.00MHz) |

再調整後

(同左) |

取り扱い説明書を見て気づいたことを一点ご紹介します。

「定格」のページを下に示しますが、文字の並びが不規則で、元原稿を貼り合わせて作成した様子が想像されます。こんなものもあるんですね。

水晶式の430MHz FM機で、144MHz機MULTI-11の姉妹機種です。まだPLLが普及する前のリグです。

水晶式の430MHz FM機で、144MHz機MULTI-11の姉妹機種です。まだPLLが普及する前のリグです。

水晶式の430MHz FM機で、144MHz機MULTI-11の姉妹機種です。まだPLLが普及する前のリグです。

水晶式の430MHz FM機で、144MHz機MULTI-11の姉妹機種です。まだPLLが普及する前のリグです。