2006.5.31作成

2007.9.22修正

2010.10.5追記

フクヤマ MULTI8DX

| ☆周波数・モード | 非公開 |

| ☆定格出力 | 非公開 |

| ☆最大周波数偏移 | 非公開 |

| ☆送信周波数構成 | 非公開 |

| ☆受信周波数構成 | 非公開 |

| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |

| ☆受信方式 | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆通過帯域幅 | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

フクヤマのMULTI8(DXなし)の後継機種です。DXなしのタイプが72年3月発売のようですが、手持ちのDXタイプの製造年月日(ハンコが押してありました)が1973年1月、わずか1年程度でモデルチェンジしたようです。

取り扱い説明書が入手出来ました。受信部が変更されており、高周波増幅後のバンドパスフィルタがコイルの複同調からヘリカルレゾネータに変更されました。MULTI8の写真と比較してみてください。

|

|

| 上面図 |

下面図 |

その他、AC電源内蔵と周波数構成(23チャンネル+VFO追加可能)はMULTI8と同一です。

受信部

高周波増幅部は接合型FET 2SK19の2段増幅です。バイポーラトランジスタはとにかく混変調に弱かったという経験があります。当時は接合型FETの出始めで、とりわけ2SK19はポピュラーな石でした。

混信・混変調対策に重点を置いた設計になっており、ヘリカルレゾネータ・10.7MHzのクリスタルフィルタを追加ししています。さらに感度を抑えたLOCALモード(下記参照)では、AGCをかけて強信号対策をしています。

現在の利用可能周波数に絞って感度調整をしました。ヘリカルキャビティの帯域を狭めることで感度は上昇します。

メータは4目盛りくらい多く振れるようになりました。1uV入力でS/N約32dB(F=145.0MHz)です。一応合格でしょうか。

一部周波数で感度が低いデータになっていますが、水晶発振子のアクティビティの問題のようです。

上記データ取得後、メータを30dBuでフルスケール(目盛り10)に調整しました。

入手したリグはナロー化済で、セラミックフィルタはLF-C12になっていました。

送信部

DXなしのタイプと構成はほぼ同じです。144MHzのプリドライブトランジスタ1個が変更になっていますが、廃品種による切り替えでしょう。

入手直後は出力8W程度でした。ドライバ段とファイナル段を調整し、ほぼ均等に10W程度出るようになりました。

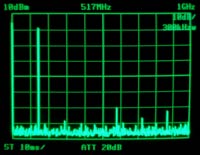

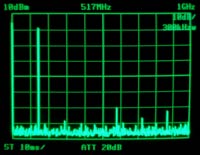

スプリアス特性も同じで、4倍高調波が-52dB程度で見えています。発振から逓倍段までのコイルを調整しても大きな変化はありません。

5倍の725MHz、6倍の870MHzも観察されます。2・3倍の成分より大きく見えますので、測定に使用する方向性結合器の影響がありそうです。

マイクゲインを調整し、デビエーションもOKです。周波数もトリマを回し、誤差200Hz程度にしました。

その他

MULTI8でユニークな点を4箇所ご紹介しましたが、これらはそのまま継承されています。

受信のメータを2段階に切り替える機能は、名称が変わりました。通常用いる「S1」が「DX」に、ローカル用の「S2」が「LOCAL」になっています。この表示のほうが分かりやすいのは明らかです。

(左写真)

DXなしのタイプと構成はほぼ同じです。144MHzのプリドライブトランジスタ1個が変更になっていますが、廃品種による切り替えでしょう。

DXなしのタイプと構成はほぼ同じです。144MHzのプリドライブトランジスタ1個が変更になっていますが、廃品種による切り替えでしょう。 MULTI8でユニークな点を4箇所ご紹介しましたが、これらはそのまま継承されています。

MULTI8でユニークな点を4箇所ご紹介しましたが、これらはそのまま継承されています。