1970年代に人気があったフクヤマ(福山電機)のリグです。80年初めに倒産し、今は面影もありません。海外輸出のCB機が不振で経営難に陥ったと聞いています。

50/144/430MHzの機器を多数発売していました。レストアに必要な回路図の入手が難しいのが残念です。

今回は後継機のMULTI8DXの回路図を参考にレストアをすすめました。受信部はレイアウトも部品も異なっていますが、送信部はそれほど大きな変更はないようです。

|

|

| 上面図 |

下面図 |

AC電源内蔵が大きな特徴です。取扱説明書の表紙を見ると、大きな文字で「VHF FIXED AND MOBILE FM TRANSCEIVER」と書かれていました。モービルだけでなく、常置場所の運用を考慮した結果なのでしょう。

上面写真のトランスと電解コンデンサをご覧下さい。モービル専用ならば、もっと小型で軽いリグになったでしょう。

発振はPLLではなく水晶発振です。23チャンネル実装可能で、外部VFO(MULTI VFO)も取り付け出来ます。

24接点のロータリースイッチが入手困難だったからでしょう、ロータリースイッチは12接点で、これにスライドスイッチを加えて2倍の24チャンネル(1チャンネルはVFO)を切り替えています。 (右写真)

チャンネル表示が縦2段にあり、スイッチの上下によって有効なチャンネル表示が点灯します。

高周波増幅部はトランジスタ2段、144MHz・10.7MHzのフィルタはなく、コイルによる複同調です。455kHzはさすがにセラミックフィルタを入れていますが、混変調には弱そうです。もっとも、今はバンドがガラガラですから気にならないかも?

このリグはSメータの振れを2段階に切り替えることが出来ます。右のスイッチの「S1」を通常用い、「S2」にするとメータの振れが小さくなり、約20dBの差があります。

ちなみに、"FREQ"は周波数のズレを検出するセンターメータ、"CAL"は送信周波数を調整するための機能として動作します。

さて、例のごとくコイルを調整したのですが、あまり芳しい改善はありませんでした。目盛りで1つ振れるようになった程度です。1uV入力でS/N約26dBです。

ナロー化前のリグですから、セラミックフィルタの交換は必要です。LF-C20からLF-C15かCFM455Eへ交換すること、と資料(当時のCQに掲載されたメーカー資料)に書かれていましたが、フィルタの手持ちが少なくなってきたので一時保留し、いずれ代替品を入れる予定です。

アンテナ端子に直接パワー計をつないでも、全くメータが振れませんでした。オークションで入手したのですが、商品説明どおりです。

ドライブ出力に高周波プローブを接続すると、少しメータが振れます。セラミックトリマを回すとメータが振れてきました。パワー計は・・・と見ると、3W出ました。もう一頑張り、と水晶発振部から逓倍までのコイルを調整しましたが、ほとんど変化ありません。

電力増幅部はトランジスタ2段ですが、2箇所しか調整ドライバが入りませんし、調整しても4W止まりです。MULTI8DXの回路図から推測して、ファイナル出力しか調整していないようです。電力増幅部を外したら、3箇所トリマが見つかりました。ドライバ回路の入出力回路のようです。

右写真のようにブロックが下の電解コンデンサに接触しないように段ボールの上に乗せて調整します。あっという間に10Wの出力が得られました。

念のためドライブ部出力を再調整した後、電力増幅部を元に戻して終了しました。

送信のナロー化はマイクゲインの調整だけです。おおよそ問題ない程度に調整しました。

周波数の調整は各水晶に直列接続されたトリマで行いました。最大2KHz程度のズレで、意外?と優秀でした。

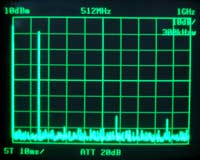

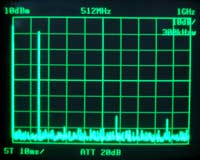

最後にスペアナでスプリアスを最小にすべく調整しましたが、4倍の580MHzで-54dB程度の成分が残りました(左写真)。

X:100MHz/div、Y:10dB/div

方向性結合器の精度もあるので、これが現状で問題とは断言出来ないのですが、少し気になります。ローパスフィルタを触ってみたかったのですが、シールドケースにしっかり収まっており触れることができませんでした。

このリグはSメータの振れを2段階に切り替えることが出来ます。右のスイッチの「S1」を通常用い、「S2」にするとメータの振れが小さくなり、約20dBの差があります。

このリグはSメータの振れを2段階に切り替えることが出来ます。右のスイッチの「S1」を通常用い、「S2」にするとメータの振れが小さくなり、約20dBの差があります。

電力増幅部はトランジスタ2段ですが、2箇所しか調整ドライバが入りませんし、調整しても4W止まりです。MULTI8DXの回路図から推測して、ファイナル出力しか調整していないようです。電力増幅部を外したら、3箇所トリマが見つかりました。ドライバ回路の入出力回路のようです。

電力増幅部はトランジスタ2段ですが、2箇所しか調整ドライバが入りませんし、調整しても4W止まりです。MULTI8DXの回路図から推測して、ファイナル出力しか調整していないようです。電力増幅部を外したら、3箇所トリマが見つかりました。ドライバ回路の入出力回路のようです。 最後にスペアナでスプリアスを最小にすべく調整しましたが、4倍の580MHzで-54dB程度の成分が残りました(左写真)。

最後にスペアナでスプリアスを最小にすべく調整しましたが、4倍の580MHzで-54dB程度の成分が残りました(左写真)。 まず、メータのゼロ点が左端ではなく少し右に寄っていることです。

まず、メータのゼロ点が左端ではなく少し右に寄っていることです。 VOXが付いています。右側面にスイッチとボリュームがあります。当時の他社(トリオ、ヤエス、イノウエ)ではFM機にVOX搭載は無かったように思います。私自身も好みではありませんが、このあたりにも常置場所の運用を意識した設計があるように感じます。

VOXが付いています。右側面にスイッチとボリュームがあります。当時の他社(トリオ、ヤエス、イノウエ)ではFM機にVOX搭載は無かったように思います。私自身も好みではありませんが、このあたりにも常置場所の運用を意識した設計があるように感じます。