フクヤマで初めてPLLを採用し、多チャンネル化されたモービル機のようです。デザインはまずまずで、後継機種のMULTI-700S、MULTI-400S(430MHz機)とほぼ同一です。

フクヤマで初めてPLLを採用し、多チャンネル化されたモービル機のようです。デザインはまずまずで、後継機種のMULTI-700S、MULTI-400S(430MHz機)とほぼ同一です。

オークションの無断リンクがあるので、仕様は非公開です。

2008.5.30作成

2010.10.5追記

2010.10.5追記

フクヤマ MULTI800S

| ☆周波数・モード | 非公開 |

| ☆定格出力 | 非公開 |

| ☆最大周波数偏移 | 非公開 |

| ☆送信周波数構成 | 非公開 |

| ☆受信周波数構成 | 非公開 |

| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |

| ☆受信方式 | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆通過帯域幅 | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

フクヤマで初めてPLLを採用し、多チャンネル化されたモービル機のようです。デザインはまずまずで、後継機種のMULTI-700S、MULTI-400S(430MHz機)とほぼ同一です。

フクヤマで初めてPLLを採用し、多チャンネル化されたモービル機のようです。デザインはまずまずで、後継機種のMULTI-700S、MULTI-400S(430MHz機)とほぼ同一です。このリグの大きな特徴は、周波数切り替えダイヤルにあります。ロータリースイッチや回転式ロータリーエンコーダではなく、左右それぞれ4段階に動くスイッチで、手を離すとバネで元に戻ります。以下のように動作します。

・10KHz上下にUP/DOWN

・同上、そのまま保持するとゆっくりと10KHzステップでUP/DOWN

・同上、やや早いスピードでUP/DOWN

・同上、早いスピードでUP/DOWN

他社のリグには無い方式ですが、モービルでダイヤルを持ちながら周波数変更・・・では使い勝手が悪く、いただけません。約1年後にMULTI-700Sが発売され、姿を消しました。

・10KHz上下にUP/DOWN

・同上、そのまま保持するとゆっくりと10KHzステップでUP/DOWN

・同上、やや早いスピードでUP/DOWN

・同上、早いスピードでUP/DOWN

他社のリグには無い方式ですが、モービルでダイヤルを持ちながら周波数変更・・・では使い勝手が悪く、いただけません。約1年後にMULTI-700Sが発売され、姿を消しました。

また、パワーを連続可変するボリュームがフロントパネルにあります。他社は10W/1W切り替えのスイッチで済ませていました。連続可変のメリットはあまりないように感じます。

周波数表示はLEDのケタで、消費電流は多くなっています。

周波数表示はLEDのケタで、消費電流は多くなっています。

|

|

| 上面図 | 下面図 |

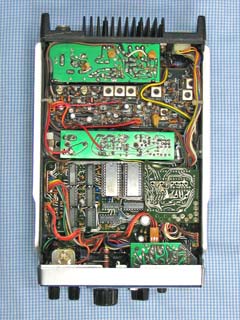

発振部

144MHz台と145MHz台を水晶発振子で切り替え、帯域1MHzのPLL回路を構成しています。国内販売品ですが、海外で146MHz以上をカバーするためでしょうか、さらに水晶が6個追加出来るようにソケットと調整用トリマが実装されています。帯域外受信のユーザを狙って設計・生産されたのでしょうか、使用しないパーツだけコストアップになります。

144MHz台と145MHz台を水晶発振子で切り替え、帯域1MHzのPLL回路を構成しています。国内販売品ですが、海外で146MHz以上をカバーするためでしょうか、さらに水晶が6個追加出来るようにソケットと調整用トリマが実装されています。帯域外受信のユーザを狙って設計・生産されたのでしょうか、使用しないパーツだけコストアップになります。PLL出力を周波数カウンタで確認、10KHzステップは正常ですが、144.00MHzで400Hz、145.00MHzで700Hz低くなっていました。水晶発振回路のトリマを調整し合わせこみました。

受信部の第二局発回路の16.445MHzが200Hz程度ずれていました。気になるレベルではありませんが、調整しました。但し、中間周波増幅部のユニットはシールドケースに入っており、調整穴がありません。シールドケースを基板から外す必要がありました。

受信部

受信部は使用可能なレベルでした。バンドエッジで感度が低下傾向ですが、なるべく感度差が生じないように調整を試みました。

ミキサ出力のコイルL2を調整すると、メータの振れがS1くらい大きくなりました。高周波入力コイルL1は、145.00MHzでメータの振れが最大になるようにしました。

ヘリカルキャビティは144.5MHzと145.8MHzの2点で調整し、バランスを取りました。

ヘリカルキャビティは144.5MHzと145.8MHzの2点で調整し、バランスを取りました。

調整前後の特性は以下の通りです。調整後の感度は0.34uV入力で20dB NQ(F=145.00MHz)でした。

|

|

|

| 調整前 | 調整後 | S特性(F=145.00MHz) |

最後にメータを調整し、145.00MHz 30dBu入力でフルスケールになるように合わせました。センターメータも、ディスクリコイルを調整した後に中央の目盛りに合わせ込みました。

送信部

手持ちのフクヤマのマイクを差込み、PTTを押しても送信出来ませんでした。数個交換してもダメです。

手持ちのフクヤマのマイクを差込み、PTTを押しても送信出来ませんでした。数個交換してもダメです。調べてみたら、マイクコネクタの接続が違っていました。周波数UP/DOWNスイッチ付きの専用マイクが必要で、一般的なフクヤマのピン配置とは異なっていたのです。(右図)

入手時に付属していたマイクが出てきました。このリグ専用のマイクなのでしょう、ハムジャーナル誌のCMにも掲載されており、型番が「FDM-800」です。

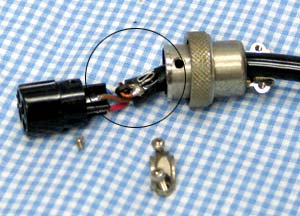

4Pコネクタを分解すると、4Pにはマイク出力・PTT・UP・DOWNが接続してあり、GNDはシールド線とともにコネクタ栓に接触させてネジ止めしていました。(下のマルの箇所)

4Pコネクタを分解すると、4Pにはマイク出力・PTT・UP・DOWNが接続してあり、GNDはシールド線とともにコネクタ栓に接触させてネジ止めしていました。(下のマルの箇所)

これは非常にまずいやり方でしょう。(アマチュア的でもありますが) コネクタが緩んで接触不良になると、PTTが動作しない・変調が乗らない・ノイズが発生する・周波数がUP/DOWNしない等のトラブルが発生します。

これは非常にまずいやり方でしょう。(アマチュア的でもありますが) コネクタが緩んで接触不良になると、PTTが動作しない・変調が乗らない・ノイズが発生する・周波数がUP/DOWNしない等のトラブルが発生します。手持ちの海外仕様の説明書と回路図では、マイクコネクタはUP/DOWNスイッチなしのフクヤマ標準の配線です。このマイクはJAだけの仕様ではないかと想像しますが、無理な使い方です。

UP/DOWNスイッチは私にとって不要なので、他のリグとの汎用性を重視して本体を回路図通りに修正しました。これで他のマイクと互換性が得られました。

さて、パワーを測定すると10W出ました。ドライバのトリマCV1、CV2を調整すると0.5W程度出力が増えました。

さて、パワーを測定すると10W出ました。ドライバのトリマCV1、CV2を調整すると0.5W程度出力が増えました。ファイナル部の出力トリマ(フィリップスの65P?)は電源ヒューズの下に隠れており、ファイナル部と本体シャーシを固定するネジ6本を外さないと見えてきません。ネジを外し、少し回したら12.5Wまで出るようになりました。

ファイナルはパワーモジュールです(某書籍ではトランジスタ名が記載されていますが、回路図でもモジュールでした)が、型番がシールドケースに隠れて読めません。同業他社の採用実績から、M57711かM57715と推定します。

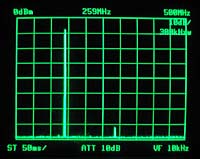

スプリアス特性は左の通り十分で、2倍高調波が-60dB以下でした。

スプリアス特性は左の通り十分で、2倍高調波が-60dB以下でした。F=145.00MHz、 X:50MHz/div、 Y:10dB/div

その他

マイクのUP/DOWNスイッチ、中途半端でいけません。5P以上のコネクタが必須な配線ですから、ダイヤルの操作性の悪さをスイッチでカバーしようと発売直前にこのような仕様になったと想像します。

会社によってマイクのピン配置が異なるのはよくあることですが、同じ会社であれば同一ピン数で異なる配線はユーザーの混乱を招くと思います。

会社によってマイクのピン配置が異なるのはよくあることですが、同じ会社であれば同一ピン数で異なる配線はユーザーの混乱を招くと思います。

ところで、ファンクションスイッチに「CROSS OP」という箇所があります。クロスオペレーションという意味のようですが、送信周波数をメモリし、送受信周波数を違える機能です。

受信周波数はダイヤルで通常通り変更できますが、送信周波数はメモリした1チャンネルだけです。

海外版のマニュアルの英文でも同じことが記載されていました。海外仕様では「FREE SPLIT」となっており、ナルホドと納得しました。「CROSS OP」は和製英語ですねHi。

アマチュアバンド内であれば違法ではありませんが、どれだけのユーザーが利用したのでしょうか。

受信周波数はダイヤルで通常通り変更できますが、送信周波数はメモリした1チャンネルだけです。

海外版のマニュアルの英文でも同じことが記載されていました。海外仕様では「FREE SPLIT」となっており、ナルホドと納得しました。「CROSS OP」は和製英語ですねHi。

アマチュアバンド内であれば違法ではありませんが、どれだけのユーザーが利用したのでしょうか。