フクヤマの430MHz FM機です。144MHz機MULTI-700Sの姉妹機種です。フロントパネルはほぼ同じです。

フクヤマの430MHz FM機です。144MHz機MULTI-700Sの姉妹機種です。フロントパネルはほぼ同じです。

オークションの無断リンクがあるので、仕様は非公開です。

2006.12.23作成

2007.9.22修正

2010.10.5追記

2007.9.22修正

2010.10.5追記

フクヤマ MULTI400S

| ☆周波数・モード | 非公開 |

| ☆定格出力 | 非公開 |

| ☆最大周波数偏移 | 非公開 |

| ☆送信周波数構成 | 非公開 |

| ☆受信周波数構成 | 非公開 |

| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |

| ☆受信方式 | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆通過帯域幅 | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

フクヤマの430MHz FM機です。144MHz機MULTI-700Sの姉妹機種です。フロントパネルはほぼ同じです。

フクヤマの430MHz FM機です。144MHz機MULTI-700Sの姉妹機種です。フロントパネルはほぼ同じです。430MHzは帯域が10MHzと大変広く、周波数は20KHzセパレーションであれば十分です。MULTI700Sでは10KHzセパレーションで周波数設定可能です。大都市では同一周波数のQRMを逃れるために使われたのでしょうか、田舎では想像つきません。

ダイヤルで40KHzセパレーションで50チャンネル、スイッチで+20KHzしています。周波数表示横のMHz/SCANスイッチを押すと、2MHzステップで周波数が上がります。

ダイヤルで40KHzセパレーションで50チャンネル、スイッチで+20KHzしています。周波数表示横のMHz/SCANスイッチを押すと、2MHzステップで周波数が上がります。

|

|

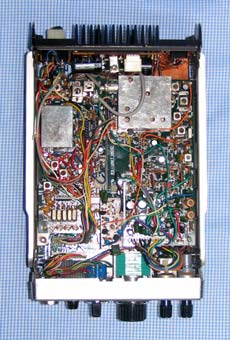

| 上面図 | 下面図 |

送信はPLLで215MHzを発振させ、2逓倍してから電力増幅しています。

受信もPLLで約200MHzを発振・2逓倍して中間周波数へ落としています。第一中間周波数は33.8MHzという珍しい周波数で、さらに34.255MHzを混合して第二中間周波数の455KHzに変換しています。

受信もPLLで約200MHzを発振・2逓倍して中間周波数へ落としています。第一中間周波数は33.8MHzという珍しい周波数で、さらに34.255MHzを混合して第二中間周波数の455KHzに変換しています。

発振部

入手して電源をON、まず送受信は出来ました。20分くらい電源を入れるだけのエージングを行い(それ以前に測定器のエージングをしていた)、基礎データを取り始めました。

ところが、受信感度をざっと確認している途中に気づきました。438.00-440MHz(正確には、439,98MHz)でSG信号が受信出来ないのです。PLLの発振が異常、と推定しました。このPLLは、約40MHzの水晶発振を5逓倍してPLLを形成しています。2MHzをカバーしている水晶5個のうち1個が劣化していると考えました。ここでは438MHzまで使えれば十分・・・・・と、気にせず作業を続行しました。

ところが、受信感度をざっと確認している途中に気づきました。438.00-440MHz(正確には、439,98MHz)でSG信号が受信出来ないのです。PLLの発振が異常、と推定しました。このPLLは、約40MHzの水晶発振を5逓倍してPLLを形成しています。2MHzをカバーしている水晶5個のうち1個が劣化していると考えました。ここでは438MHzまで使えれば十分・・・・・と、気にせず作業を続行しました。

まずは約200MHzの発振周波数の調整を始めました。430MHz台、432MHz台と調整を済ませ、ダメだろうと前述の438MHz台の水晶の周波数を測ると・・・・・あらら、しっかり発振して周波数表示するではないですか!

詳しく調べると、438.00-438.80MHzまでは正常ですが、これ以上で発振しません。436MHzはどうか?と見ると、これまた436.80MHz以上で発振が停止します。430、432、434MHzは2MHzの帯域内全て発振します。

VCOの発振不良にしては異常範囲が不規則です。その後調べているうちに、発振周波数の上限が次第に上がってゆき、437.00、439.00MHzでも発振し、範囲が広がっていきます。

詳しく調べると、438.00-438.80MHzまでは正常ですが、これ以上で発振しません。436MHzはどうか?と見ると、これまた436.80MHz以上で発振が停止します。430、432、434MHzは2MHzの帯域内全て発振します。

VCOの発振不良にしては異常範囲が不規則です。その後調べているうちに、発振周波数の上限が次第に上がってゆき、437.00、439.00MHzでも発振し、範囲が広がっていきます。

これは!、とひらめきました。電源を入れ続けてエージングしてみよう・・・と。

約4時間電源を入れたままで放置した後、発振をチェックすると・・・・果たせるかな、全バンドで発振しています。

長期間動作せずに電気的に劣化していた部品が蘇ったようです。この類の現象は、特にコンデンサである話です。翌日電源を入れ、正常動作を確認しました。その後、数日おいてチェックしてもOKです。

眠っていたリグは、電源が入るのなら通電しておけば徐々に受信感度が上昇していく、ということは良く経験しています。発振回路までは気づきませんでした。

レストア前に「動作しない!」と、いきなり判断せず、通電だけでも十分なのでエージングをしてからレストアにかかるのが大切、と実感しました。

約4時間電源を入れたままで放置した後、発振をチェックすると・・・・果たせるかな、全バンドで発振しています。

長期間動作せずに電気的に劣化していた部品が蘇ったようです。この類の現象は、特にコンデンサである話です。翌日電源を入れ、正常動作を確認しました。その後、数日おいてチェックしてもOKです。

眠っていたリグは、電源が入るのなら通電しておけば徐々に受信感度が上昇していく、ということは良く経験しています。発振回路までは気づきませんでした。

レストア前に「動作しない!」と、いきなり判断せず、通電だけでも十分なのでエージングをしてからレストアにかかるのが大切、と実感しました。

さて、最初にPLLを調整します。 回路図には回路の記載が無いブラックボックスです。調整を試みようとしましたが、シールドケースが右写真のようにフタが無く、基板にハンダ付けされており、簡単に開きません。たいていはVCOのコイル・トリマくらい調整出来るように穴が開いているはずなのですが・・・・。

さて、最初にPLLを調整します。 回路図には回路の記載が無いブラックボックスです。調整を試みようとしましたが、シールドケースが右写真のようにフタが無く、基板にハンダ付けされており、簡単に開きません。たいていはVCOのコイル・トリマくらい調整出来るように穴が開いているはずなのですが・・・・。周波数をチェックします。430.00MHzと431.96MHzで受信ミキサーへ発振出力(400MHz台)を測定すると、1KHz以下の数値が200Hz程度ずれています。問題あるレベルではありませんが、5.12MHzの水晶発振のトリマを調整し、数十Hzに追い込みました。

次に、2MHzステップでPLLを形成する水晶5個の周波数を合わせこみます。438-440MHzの水晶は調整前で12KHz、調整後も4KHz低く追い込めません。

結局、438MHz台は使えないと判断しました。もっとも、レピータを含めて使用予定もありませんので、気になりません。ややこしいので、水晶は外しました。

次に、2MHzステップでPLLを形成する水晶5個の周波数を合わせこみます。438-440MHzの水晶は調整前で12KHz、調整後も4KHz低く追い込めません。

結局、438MHz台は使えないと判断しました。もっとも、レピータを含めて使用予定もありませんので、気になりません。ややこしいので、水晶は外しました。

受信部

受信は出来るようです。バンド内の感度を均一にしようとしているのでしょう、双鋒特性になっています。

入出力回路が1段の箇所は434MHzで、2段の箇所は431MHzと438MHzで最良になるように調整を繰り返しました。Sメータが2つくらい振れるようになりました。

入出力回路が1段の箇所は434MHzで、2段の箇所は431MHzと438MHzで最良になるように調整を繰り返しました。Sメータが2つくらい振れるようになりました。

受信感度は-8.5dBu NQ20dB(F=434.00MHz)と、良好です。

|

|

|

| 調整前 | 調整後 | S特性(F=145.00MHz) |

送信部

パワーは12W出ていました。トリマを調整すると最大で14W出ます。ところが、13W以上でメータが振り切ってしまいます。

メータ調整のボリュームRV2を回したら、今度はパワーが減ります。パワー制御のボリュームRV5を回しきったら、メータボリュームがパワーに影響しなくなりました。出力の一部を検出してパワー制御とメータ出力に利用しており、相互の影響があったようです。

メータ調整のボリュームRV2を回したら、今度はパワーが減ります。パワー制御のボリュームRV5を回しきったら、メータボリュームがパワーに影響しなくなりました。出力の一部を検出してパワー制御とメータ出力に利用しており、相互の影響があったようです。

|

|

| 出力特性 (調整後、12Wに設定) |

最終調整後のスプリアス特性 (F=434.00MHz) X:200MHz/div、Y:10dB/div |

スプリアス特性は良好です。2次高調波が-70dB以下なのは、さすがPLLです。変調も問題ありませんでした。

その他

メインチャンネル(433.00MHz)へ移動するには、スイッチを「CALL」にします。簡単ですが、周波数は表示しなくなります。(左写真)。

メインチャンネル(433.00MHz)へ移動するには、スイッチを「CALL」にします。簡単ですが、周波数は表示しなくなります。(左写真)。慣れれば問題にはなりませんが、工夫があっても良かったように思います。ダイオード13本あれば「3.000」と表示出来そうですが、やっぱりコストアップになるだけ無駄でしょうか?Hi。