トランシーバとしては珍品に入るマルドル(北辰産業)のリグです。マルドルはアンテナのメーカーとして有名でしたが、1970年代にモービル機を生産していました。

トランシーバとしては珍品に入るマルドル(北辰産業)のリグです。マルドルはアンテナのメーカーとして有名でしたが、1970年代にモービル機を生産していました。昨年(2008年)春に倒産しましたが、在庫のアンテナやパーツはまだ入手可能なようです。

取説と回路図がありません。もうメーカーが無い以上、入手も難しそうです。

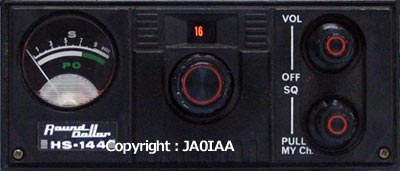

ワイドFMからナローFMへ切り替わる時期です。周波数切替ダイヤル・ボリューム・スケルチがあるだけで、非常にシンプルです。

| ☆周波数・モード | 非公開 |

| ☆定格出力 | 非公開 |

| ☆最大周波数偏移 | 非公開 |

| ☆送信周波数構成 | 非公開 |

| ☆受信周波数構成 | 非公開 |

| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |

| ☆受信方式 | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆通過帯域幅 | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

トランシーバとしては珍品に入るマルドル(北辰産業)のリグです。マルドルはアンテナのメーカーとして有名でしたが、1970年代にモービル機を生産していました。

トランシーバとしては珍品に入るマルドル(北辰産業)のリグです。マルドルはアンテナのメーカーとして有名でしたが、1970年代にモービル機を生産していました。 下側のカバーを外すと、基板1枚が見えます。水晶は1チャンネル1個ですが、途中の周波数から判断して44MHz台の水晶発振を3逓倍し、送信は10.7MHzをミックスして145MHzを、受信は10.245MHzをミックスして第一局発にしているようです。

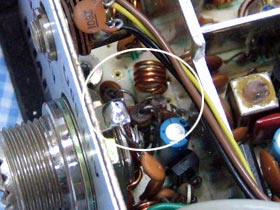

下側のカバーを外すと、基板1枚が見えます。水晶は1チャンネル1個ですが、途中の周波数から判断して44MHz台の水晶発振を3逓倍し、送信は10.7MHzをミックスして145MHzを、受信は10.245MHzをミックスして第一局発にしているようです。

受信も問題なく出来ましたが、Sメータが振れないトラブルがありました。

受信も問題なく出来ましたが、Sメータが振れないトラブルがありました。 |

|

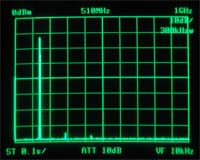

| バンド内特性 | メータ特性(F=145.20MHz) |

送信パワーは10Wくらい出ています。トリマを調整し、約11.5Wまで増加しました。実装周波数の範囲内でフラットです。

送信パワーは10Wくらい出ています。トリマを調整し、約11.5Wまで増加しました。実装周波数の範囲内でフラットです。 性能はまずまずですが、気になる点が2つありました。

性能はまずまずですが、気になる点が2つありました。 あとは背面パネルのデザインです。(私見ですが)失礼ながら、アマチュアがレタリングシートで自作したような仕上がりです。滅多に見ることはないので(特に車載後は)気にならないかも知れませんが・・・・。

あとは背面パネルのデザインです。(私見ですが)失礼ながら、アマチュアがレタリングシートで自作したような仕上がりです。滅多に見ることはないので(特に車載後は)気にならないかも知れませんが・・・・。