オスカーブロックの通過型パワー/SWRメータSWR-200です。昭和40・50時代に開局した方なら、広告だけでも見たことがあるでしょう。サイレントキーになった某局のシャックからいただきました。

キズ・変色・塗装ハガレがひどいのですが、電気的には動作しました。

高校・大学のクラブ局にもありました。かなりの累計販売台数になると思われます。

右下写真はツマミ交換後です。

オークションの無断リンクがあるので、仕様は非公開です。

2011.6.9作成

オスカーブロック SWR-200

| ☆周波数 | 非公開 |

| ☆測定レンジ | 非公開 |

| ☆入出力インピーダンス | 非公開 |

| ☆指示誤差 | 非公開 |

| ☆挿入損失 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

中央のボリュームを回して左のパワーメータをフルスケールにすると、右のメータでSWRが読み取れます。

中央のボリュームを回して左のパワーメータをフルスケールにすると、右のメータでSWRが読み取れます。パワーは周波数別の較正表に従って、ボリュームをセットして読み取ります。較正表はプラケースに入り、紛失しないようにチェ−ンで本体に取り付けられていたと記憶しています。

メータの振れは周波数依存性があり、同じ100W出力でも1.9はボリュームを回し切ってもフルスケールになりませんが、50MHzは2割も回さないうちに振り切れます。

パワー較正表はありませんが、SWRメータとして使えれば十分と考えましたので、敢えて較正表は作りません。

このメータは、インピーダンスを50オームと75オームの2段階に切り替えることが出来ます。左右側面のプッシュボタンを押して切り替えますが、当時はまだ3C-2V、5C-2V等の75オームの同軸ケーブルが多数使われた時代でした。

メンテナンス

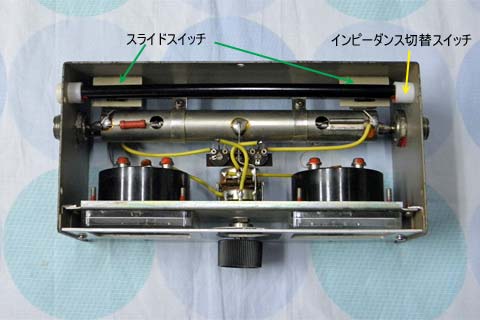

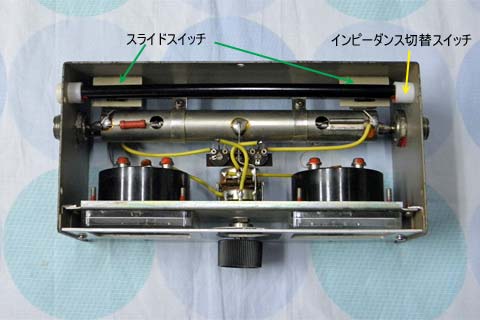

ネジを外して上下のカバーを外すと、検出部が見えます。検出部はプリント基板ではなく、入出力コネクタ間に中心線とそれを囲む円筒で同軸線路が形成されています。円筒内部に中心線に平行に進行波・反射波の検出線路があり、ダイオードで整流してメータを振らせます。

インピーダンス切り替えスイッチのプッシュボタンは、左右に貫通したプラスチック棒でした。棒に引っかけたスライドスイッチで、検出線路にある2組の抵抗値を切替えます。下写真は改造後のものです。

インピーダンス切り替えスイッチのプッシュボタンは、左右に貫通したプラスチック棒でした。棒に引っかけたスライドスイッチで、検出線路にある2組の抵抗値を切替えます。下写真は改造後のものです。

古い機器なので、多数問題がありました。

まずは、ネジ。サビがひどく、交換したいのですが旧JISネジでした。旧JISネジは入手が難しくなり、入手出来てもサイズ・外観(メッキ)が限られます。ネジ穴にISOネジのタップを立て、全てISOネジに交換しました。重量のあるパーツを組み立てているわけではないので、十分と判断しました。

まずは、ネジ。サビがひどく、交換したいのですが旧JISネジでした。旧JISネジは入手が難しくなり、入手出来てもサイズ・外観(メッキ)が限られます。ネジ穴にISOネジのタップを立て、全てISOネジに交換しました。重量のあるパーツを組み立てているわけではないので、十分と判断しました。

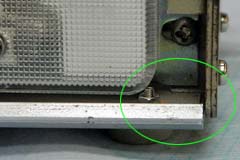

次に、上下のカバーが上手くネジ止め出来ず、無理がありました。当初からの設計ミスでしょうか、本体と上下カバーの補強部が接触し、カバーがはみ出しています。下の写真に示しますが、ネジの高さが左右ずれているのは、このためです。

本体の突起部を上下それぞれ1mm程度ヤスリで削り、対処しました。

本体の突起部を上下それぞれ1mm程度ヤスリで削り、対処しました。

|

|

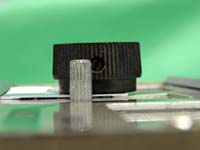

さらに、中央のツマミ。固定ネジがボリュームのシャフトの端ぎりぎりになるため、抜けやすく強度がありません(左写真)。手持ちの似たツマミに交換しました。

さらに、中央のツマミ。固定ネジがボリュームのシャフトの端ぎりぎりになるため、抜けやすく強度がありません(左写真)。手持ちの似たツマミに交換しました。これも当初から発生していたものでしょう。初期ロットの可能性があります。

メータのSWR3以上のレッドゾーンの赤い表示が色褪せています。修正しても見栄えを良くできそうにないので、現状のままにします。

特性評価とトラブルシュート

144MHz 10WFMの送信電力とダミーを接続してSWRを測定すると、SWRは1.3あります。50MHzでも1.2です。上限周波数は144MHzのはずですが、物足りません。

この構成の回路には調整箇所は無く、どうしたら良いものか・・・と資料を探しました。

この構成の回路には調整箇所は無く、どうしたら良いものか・・・と資料を探しました。

進行波・反射波の検出線路の一方は抵抗で終端されています。インピーダンス75オームで抵抗値100オーム、インピーダンス50オームで抵抗値150オームです。逆ではないの?・・・と確認しましたが、間違いありません。文献*を見ると、類似回路で100-150オームの間で選ぶ・・・と記してあります。結合回路に応じてcut

& tryが必要なようです。

*JARLアマチュア無線ハンドブック 日本アマチュア無線連盟 1968年発行

*JARLアマチュア無線ハンドブック 日本アマチュア無線連盟 1968年発行

抵抗値を見ると、抵抗と切り替えスイッチのリードインダクタンスが気になりました。

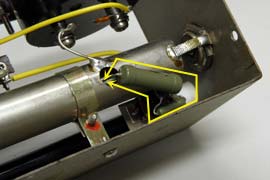

下左写真が改造前のオリジナルです。インピーダンス50オームの場合、検出部とGND間に100オームの抵抗(手前)と50オームの抵抗(奥のスイッチに取り付けてある)が直列接続され、黄色で示した線路長で約7cmあります。

今さら75オームで測定することもないので、右上写真のように検出線路から抵抗1本で短くGNDへ落とし、50オーム固定にしてみました。手持ちの金属皮膜抵抗120オームで試したところ、SWRは144MHzで1.05になります。リードを短く、抵抗を空中へ浮かさずにGNDに近づけることがコツのようです。

抵抗値を150オームに変えてもSWRは変化しなかったので、これで十分と判断しました。

下左写真が改造前のオリジナルです。インピーダンス50オームの場合、検出部とGND間に100オームの抵抗(手前)と50オームの抵抗(奥のスイッチに取り付けてある)が直列接続され、黄色で示した線路長で約7cmあります。

改造前 |

改造後 |

抵抗値を150オームに変えてもSWRは変化しなかったので、これで十分と判断しました。

その他

インピーダンス切り替えのボタンは接着剤で固定してあり、外せません。塗装するための分解のネックが、ここです。

もう少し見栄えを改善したいのですが、この機器だけのために塗料を買うのももったいないですHi。

いずれ時期が来たら、切り替えスイッチを壊して完全分解してみましょうか。

もう少し見栄えを改善したいのですが、この機器だけのために塗料を買うのももったいないですHi。

いずれ時期が来たら、切り替えスイッチを壊して完全分解してみましょうか。