2011.10.28作成

DAIWA CL-65

| ☆周波数 |

非公開 |

| ☆入力インピーダンス |

非公開 |

| ☆出力インピーダンス |

非公開 |

| ☆最大通過電力 |

非公開 |

| ☆挿入損失 |

非公開 |

| ☆寸法・重量 |

非公開 |

| ☆発売年・定価 |

非公開 |

リグの説明

ダイワのアンテナカップラCL-65です。同社のアンテナカップラも3台目ですが、某OMから譲っていただいたものです。 取扱説明書もありました。

発売元は大和無線電機ですが、製造元は有明電子工業というメーカーです。

紹介済みのCL-64、CL-67Aより前の製品と思います。

バンドスイッチは3.5-28MHzのWARCバンドを除く5バンド+3.8MHzになっています。アンテナは、同軸Mコネクタとワイヤアンテナ接続用ターミナルのいずれかに接続します。ワイヤアンテナの場合はアースが必須で、GND端子も用意されています。

背面と上面に長穴が開いていますが、これは意味があるでしょうか。発熱するようでは困りますし、ホコリが内部に侵入してバリコンがスパークするのも心配です。何よりも、不要輻射がありそうな気がしますが・・・。

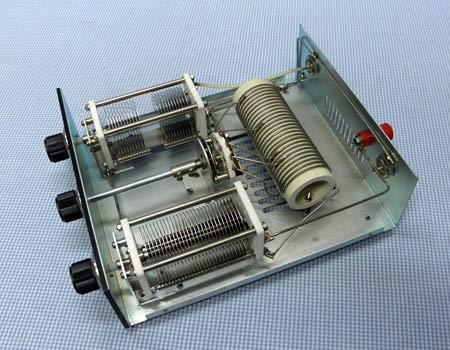

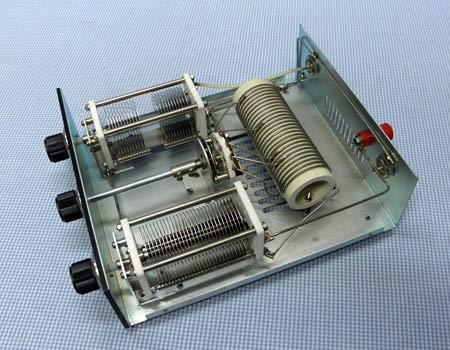

内部の解析

中は1kV耐圧と思われるバリコン2個とステアタイトボビンに巻かれたコイル、ステアタイトのロータリースイッチで構成されており、最大通過電力が500W

PEP、200W CWというスペックにふさわしいパーツを使っています。

コイルの線径は2mmあり、見た目でも安心感があります。

また、バリコンのシャフトは高周波電圧が加わるため、絶縁されています。

等価回路は下の囲んだ部分で、出典*で動作が説明されています。

*トロイダルコア活用百科

(CQ出版社) 山村英穂著

但し、コイルはバンドによってスイッチで切り替えます。

真空管リグの出力回路でおなじみのパイ型のカップラと比較し、コンデンサの容量が1/2から1/3で済むという解説がありました。コイルには高い高周波電圧が発生するので、ステアタイトボビンのコイルは必須です。

しかし、バリコンだけで広い周波数範囲をカバーするのは大変で、バリコンの回転角に対しインピーダンスが大きく変動し、チューニングが取りにくい欠点があります。

パイ型の場合、固定コンデンサを並列に追加し、バリコンの容量を少なくして変化量を抑え、チューニングを取りやすくします。しかし、本回路ではコンデンサ切替スイッチの耐圧に無理があり、追加は実現不可能です。

出典によれば、3.5MHzではVC1・VC2がそれぞれ310pF・410pF、1.9MHzでは570pF・760pF必要だそうです。28MHzはVC1・VC2が50-60pFですから、1個のバリコンで全バンドをカバーするのは大変です。

1.9MHzのポジションが無いのは、(コイルが大きくなりすぎることもありますが)ここに原因があります。

特性評価

リグ側のコネクタに50オームのダミーロード、アンテナ側のコネクタにインピーダンスブリッジBR-200(クラニシ)を接続し、SWRを測定しました。

各バンドともSWRは1.1以下になりますが、同調点がクリチカルで慣れるまで手こずります。

WARCバンドのポジションがありませんが、10MHz・18MHz・24MHzはそれぞれ14MHz・21MHz・28MHzでマッチングが取れます。

前記のようにインピーダンスブリッジで同調を取った後、SGとスペアナで周波数特性を調べた結果が、下記グラフです。

各バンド別データを重ね、各レンジの関係を明確にしました。

このカップラは同調点より低い周波数は減衰量の変化が大きく、高い周波数でブロードです。回路はCL-64・CL-67と異なり、高い周波数の減衰はほとんどありません。

各バンドの特性をさらに以下に表現しました。

| 21MHz |

28MHz |

|

|

低い周波数で減衰が大きく、高い周波数がブロードなのは、この回路の特徴のようです。回路シミュレーションをLTspiceで行ない、定性的に一致することが分かりました。

ハイパスフィルタに近い特性とも言えます。

改造実験

高い周波数は、調整がクリチカルです。何もせずにチューニングを試みると、SWRのディップ点を見つけるのに苦労します。取説にバリコンの目盛値が参考に記されているので、この値に合わせてから微調整します。

VC2(右のANT MATCHING)の目盛値は、7MHz以上で9から10の間です。この時、VC2は最小容量に近づいています。整合が取ろうとした場合、相対的にコイルのインダクタンスが多すぎるようです。

またWARCバンドで使用する場合、バンドを一つ上の周波数にセットしチューンを取ると、ディップ点を求めやすく感じました。例えば21MHzのポジションで18MHzのチューニングを取ると、元々の21MHzよりもブロードで楽です。

この現象からも、Lを少なめ・Cを多めにしたほうが周波数に対しインピーダンスの変化が少ないようです。

| 周波数 |

説明書 |

オリジナル

実測値 |

改造後

実測値 |

| VC1 |

VC2 |

VC1 |

VC2 |

VC1 |

VC2 |

| 3.5 |

1.5 |

7.0 |

3.1 |

7.8 |

2.9 |

7.6 |

| 7 |

6.5 |

9.0 |

6.8 |

8.9 |

6.6 |

8.9 |

| 10 |

- |

- |

5.0 |

8.2 |

4.2 |

8.2 |

| 14 |

8.0 |

9.5 |

7.7 |

9.3 |

7.5 |

9.2 |

| 18 |

- |

- |

7.7 |

9.2 |

7.2 |

9.1 |

| 21 |

8.5 |

9.5 |

8.4 |

9.6 |

8.1 |

9.5 |

| 24 |

- |

- |

7.5 |

9.1 |

6.2 |

8.8 |

| 28 |

8.2 |

9.5 |

8.1 |

9.5 |

7.5 |

9.1 |

ならば、インダクタンスを少なくすればどうなるのか?と簡単な実験を行ないました。

オリジナルの配線を外し、28MHzのコイルが1/2ターン少なくなるようにタップを取りだします。このコイルは各バンド共通の部分で、全バンドのインダクタンスが少なくなります。

改造後、ハイバンドでSWRのディップ点が明確になり、最良点の設定がやや容易になりました。

マッチングの取れる目盛の比較結果を表に示しました。もう少し巻き数を減らしたほうが、チューンが楽そうです。

これで支障がないか、と前述と同じ周波数特性を取ったのが下の結果です。減衰量の周波数変化が少なくなった一方、高い周波数の減衰が少なくなります。

インピーダンスマッチングが主目的なので、この点はやむを得ないでしょう。

今回は更なる追い込みと各バンドへの展開はせず、従来の回路に戻しました。

左図: 0-50MHzの特性

右図: 20-36MHzを拡大

その他

アンテナカップラは、アンテナのインピーダンスがリグのインピーダンス(現在は50オーム)と一致しない場合のマッチングロスを補正するものです。

最近はあまり聞かれないワイヤアンテナと整合を取るには最適ですが、ミスマッチのアンテナに無理やり電波を乗せるためのものでないことは、十分に理解せねばなりません。

「無理やり」とは、SWRの高いアンテナにマッチングを取る(例えば7MHzのアンテナで10MHzの電波を出す)ことで、カップラから先の同軸ケーブルにも電波が乗ってインターフェアの原因になります。

昭和30年代から使われたアンテナカップラですが、SSBが普及し始めた頃に自作例も聞かなくなりました。その後、リグのファイナルがトランジスタ化された頃から製品化され復活しました。しかし、リグ内部にオートマチックチューナが内蔵され、徐々に姿を消しました。

耐圧の高いパーツが必要な箇所もありますが、簡単な回路です。ローバンドでシングルワイヤアンテナしか使えない方には重宝します。自作してみても面白いでしょう。

また、移動運用でワイヤアンテナを張り、色々なバンドへQSYしながら楽しむ方にも適当です。ATUでなくても、マニュアルチューナで十分ですから、これもおすすめしたいですね。

ダイワのアンテナカップラCL-65です。同社のアンテナカップラも3台目ですが、某OMから譲っていただいたものです。 取扱説明書もありました。

ダイワのアンテナカップラCL-65です。同社のアンテナカップラも3台目ですが、某OMから譲っていただいたものです。 取扱説明書もありました。

ダイワのアンテナカップラCL-65です。同社のアンテナカップラも3台目ですが、某OMから譲っていただいたものです。 取扱説明書もありました。

ダイワのアンテナカップラCL-65です。同社のアンテナカップラも3台目ですが、某OMから譲っていただいたものです。 取扱説明書もありました。 バンドスイッチは3.5-28MHzのWARCバンドを除く5バンド+3.8MHzになっています。アンテナは、同軸Mコネクタとワイヤアンテナ接続用ターミナルのいずれかに接続します。ワイヤアンテナの場合はアースが必須で、GND端子も用意されています。

バンドスイッチは3.5-28MHzのWARCバンドを除く5バンド+3.8MHzになっています。アンテナは、同軸Mコネクタとワイヤアンテナ接続用ターミナルのいずれかに接続します。ワイヤアンテナの場合はアースが必須で、GND端子も用意されています。 中は1kV耐圧と思われるバリコン2個とステアタイトボビンに巻かれたコイル、ステアタイトのロータリースイッチで構成されており、最大通過電力が500W

PEP、200W CWというスペックにふさわしいパーツを使っています。

中は1kV耐圧と思われるバリコン2個とステアタイトボビンに巻かれたコイル、ステアタイトのロータリースイッチで構成されており、最大通過電力が500W

PEP、200W CWというスペックにふさわしいパーツを使っています。 真空管リグの出力回路でおなじみのパイ型のカップラと比較し、コンデンサの容量が1/2から1/3で済むという解説がありました。コイルには高い高周波電圧が発生するので、ステアタイトボビンのコイルは必須です。

真空管リグの出力回路でおなじみのパイ型のカップラと比較し、コンデンサの容量が1/2から1/3で済むという解説がありました。コイルには高い高周波電圧が発生するので、ステアタイトボビンのコイルは必須です。

改造後、ハイバンドでSWRのディップ点が明確になり、最良点の設定がやや容易になりました。

改造後、ハイバンドでSWRのディップ点が明確になり、最良点の設定がやや容易になりました。

左図: 0-50MHzの特性

左図: 0-50MHzの特性

違反の事例を こちら に掲載しています。