ダイワのアンテナカップラCL-64です。アンテナカップラという表現も死語になったでしょうか、今ふうに言えば「手動アンテナチューナ」で、リグと既定外のインピーダンスを持つアンテナを整合するための機器です。

在庫処分品を入手したと記憶していますが、取扱説明書もありました。

オークションの無断リンクがあるので、仕様は非公開です。

2011.5.7作成

DAIWA CL-64

| ☆周波数 | 非公開 |

| ☆入力インピーダンス | 非公開 |

| ☆出力インピーダンス | 非公開 |

| ☆最大通過電力 | 非公開 |

| ☆挿入損失 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

1.9から28MHzまでのWARCバンドを除く6バンドで、リグ(出力インピーダンス50オーム)とインピーダンス10-300オームのアンテナを接続出来ます。また、アンテナ切り替え器も内蔵しており、1台のリグで3本のアンテナを持っている場合は大変便利です。

1.9から28MHzまでのWARCバンドを除く6バンドで、リグ(出力インピーダンス50オーム)とインピーダンス10-300オームのアンテナを接続出来ます。また、アンテナ切り替え器も内蔵しており、1台のリグで3本のアンテナを持っている場合は大変便利です。使い方は皆さんお分かりでしょうが、リグ−SWR計−本機−アンテナの順に接続し、SWRが最小になるように本機のバリコン2個を調整します。SWRを表示出来ないリグは、SWR計が必須です。

ダイワブランドですが、製造元はフジソクです。

また、同一の形状・外観でCL-67というモデルがありました(説明書が共通で、仕様が記載されていた)が、最大通過電力が異なっています。CL-64がSSBで200WPEP/CWで100W、CL-67がSSBで500WPEP/CWで200Wでした。

また、同一の形状・外観でCL-67というモデルがありました(説明書が共通で、仕様が記載されていた)が、最大通過電力が異なっています。CL-64がSSBで200WPEP/CWで100W、CL-67がSSBで500WPEP/CWで200Wでした。

内部の解析

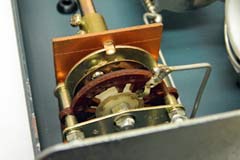

上のカバーを開けると、コイルと2個のバリコンが目にとまります。バリコンは受信用の430pFですが、2連バリコンを直列接続して耐圧を2倍にしています。

上のカバーを開けると、コイルと2個のバリコンが目にとまります。バリコンは受信用の430pFですが、2連バリコンを直列接続して耐圧を2倍にしています。バンド切り替え・アンテナ切り替えのロータリースイッチはベークで、ローコスト化しています。

バリコン・スイッチとツマミは、全てベーク棒で延長し、絶縁してあります。ボディエフェクトも困りますが、高周波でヤケドしてはいけませんHi。

回路定数を一部消去した回路図を左に示します。バンド切り替えスイッチの下側にディップマイカコンデンサがあり、各バンド別に容量を変えています。

回路定数を一部消去した回路図を左に示します。バンド切り替えスイッチの下側にディップマイカコンデンサがあり、各バンド別に容量を変えています。 GNDラインは貧弱で、線径1.6mmのメッキ線でバリコンとコンデンサを接続しています。28MHzではインダクタンスとして動作しそうですが、とりあえず現状のまま評価することにしました。50MHzなら、恐らくマッチングに影響するでしょう。銅板を敷いてアンテナコネクタからバリコン・コンデンサまで低インピーダンスのGNDにしたいところです。

|

|

| クリーニング前 | クリーニング後 |

スイッチの洗浄前後の比較を右写真にします。

特性評価

リグ側のコネクタに50オームのダミーロード、アンテナ側のコネクタにインピーダンスブリッジBR-200(クラニシ)を接続し、SWRを測定しました。

各バンドともSWRは楽に1.1以下になりますが、28MHzはギリギリです。

また、WARCバンドのスイッチポジションはありませんが、10MHz・18MHz・24MHzはそれぞれ14MHz・21MHz・28MHzでマッチングが取れました。古い機器で対応していないから・・・と諦めることはありません。

低い周波数側の7MHz・14MHz・21MHzでも同調は取れますが、クリチカルです。

BCL愛好家は、ロングワイヤのようなインピーダンス50オームでないアンテナがほとんどですから、チューナは受信能力向上に有効ではないでしょうか。アマチュアバンドに近い周波数なら現状で大丈夫でしょうし、9MHz台は14MHzか7MHzでタップ位置を7と14の中間から取り出せば、同調が取れます。

各バンドともSWRは楽に1.1以下になりますが、28MHzはギリギリです。

また、WARCバンドのスイッチポジションはありませんが、10MHz・18MHz・24MHzはそれぞれ14MHz・21MHz・28MHzでマッチングが取れました。古い機器で対応していないから・・・と諦めることはありません。

低い周波数側の7MHz・14MHz・21MHzでも同調は取れますが、クリチカルです。

BCL愛好家は、ロングワイヤのようなインピーダンス50オームでないアンテナがほとんどですから、チューナは受信能力向上に有効ではないでしょうか。アマチュアバンドに近い周波数なら現状で大丈夫でしょうし、9MHz台は14MHzか7MHzでタップ位置を7と14の中間から取り出せば、同調が取れます。

インピーダンスマッチングはさておき、受信フィルタとしての性能が気になります。受信プリセレクタとしてバンド外の不要信号や、コンテストで同時運用する際に他リグから受けるカブリを排除する効果も期待出来ますし、ハムバンド以外の短波放送局の受信にも活用出来れば助かります。

前記のようにインピーダンスブリッジで同調を取った後、SGとスペアナで周波数特性を調べた結果が、下記グラフです。

各バンド別データを重ね、各レンジの関係を明確にしました。

同調点より低い周波数は減衰量の変化が少なくブロードですが、高い周波数は変化が大きくなっています。例えば、コンテストや公開運用のように同時に電波を発射する場合、ローバンドで利用すればハイバンドに対し効果が出てくることになります。

各バンド別データを重ね、各レンジの関係を明確にしました。

同調点より低い周波数は減衰量の変化が少なくブロードですが、高い周波数は変化が大きくなっています。例えば、コンテストや公開運用のように同時に電波を発射する場合、ローバンドで利用すればハイバンドに対し効果が出てくることになります。

各バンドの特性をさらに以下に表現しました。ここで「帯域」とは、同調点(ロス最小点)から-1dB以内の周波数幅とします。

| 同調周波数 | 周波数特性 | 同調点付近を拡大 | 備考 |

| 1.9MHz |  |

|

帯域:250KHz |

| 3.5MHz |  |

|

帯域:300KHz |

| 7MHz |  |

|

帯域:1.1MHz |

| 14MHz |  |

|

帯域:1.6MHz |

| 21MHz |  |

|

帯域:3.2MHz 14・28MHzは減衰量10dB以下 |

| 28MHz |  |

|

帯域:3.2MHz 14・21MHzは減衰量10dB以下 |

その他

インターフェアやカブリに有効そうな特性になりましたが、経験上実際はそうなりませんHi。

アンテナのSWRの変化(ミスマッチ)もありますし、インターフェアでもある「同相ノイズ」(コモンモードノイズ)も影響します。効果を高めるには、コモンモードフィルタを併用する必要があります。

フィルタと呼べるほどの効果は無いにせよ、送受信に何らかのメリットがあれば追加しても良い機器でしょう。

そう考えると、スルー回路が欲しくなります。

アンテナのSWRの変化(ミスマッチ)もありますし、インターフェアでもある「同相ノイズ」(コモンモードノイズ)も影響します。効果を高めるには、コモンモードフィルタを併用する必要があります。

フィルタと呼べるほどの効果は無いにせよ、送受信に何らかのメリットがあれば追加しても良い機器でしょう。

そう考えると、スルー回路が欲しくなります。