TR-7200Gの外付けVFOとして発売された機種です。後続機種のTR-7200GIIにも適用出来ます。前世代のTR-7200は、トランシーバ側で改造をすれば適用可能です。

TR-7200Gの外付けVFOとして発売された機種です。後続機種のTR-7200GIIにも適用出来ます。前世代のTR-7200は、トランシーバ側で改造をすれば適用可能です。

オークションの無断リンクがあるので、仕様は非公開です。

2007.3.25作成

2007.9.25修正

2010.9.26追記

2010.11.27追記

2007.9.25修正

2010.9.26追記

2010.11.27追記

トリオ VFO-30

| ☆周波数 | 非公開 |

| ☆受信部発振周波数 | 非公開 |

| ☆送信部発振周波数 | 非公開 |

| ☆送信周波数安定度 | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

TR-7200Gの外付けVFOとして発売された機種です。後続機種のTR-7200GIIにも適用出来ます。前世代のTR-7200は、トランシーバ側で改造をすれば適用可能です。

TR-7200Gの外付けVFOとして発売された機種です。後続機種のTR-7200GIIにも適用出来ます。前世代のTR-7200は、トランシーバ側で改造をすれば適用可能です。電源は内蔵せず、トランシーバから9Pの接続ケーブルで供給します。トランシーバの電源が入っていなければ、こちらも電源ONになりません。

CALは周波数の目盛りを合わせるための機能です。

CALは周波数の目盛りを合わせるための機能です。

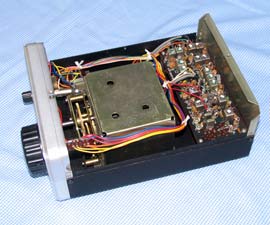

中央のボックスがVFOです。ギヤダイヤルで減速し、1回転あたり100KHz程度で周波数を可変できます。後方がVFOの信号を周波数変換し、送受信出力を得る回路です。

右にブロックダイヤグラムを示します。

右にブロックダイヤグラムを示します。VFOの周波数は8MHz台(正確には8.066-8.233MHz)です。受信はこれと19.341MHzをミックスし、4逓倍して44MHz台の出力を得ます。

一方、送信は20.233MHzとミックスし、12MHzを得ます。

フクヤマのVFO2機種では、ミックス後の周波数を高くしてVFOのドリフトの影響を減らそうという意図が見えます。先に発売されたVFO-30を研究して設計されたのではないでしょうか。

日本語の取扱説明書を入手しましたが、回路図がなく、調整方法も書いてありません。その後、海外仕様のVFO-30Gのマニュアル(英文)を入手しました。回路図・プリント基板配線図・調整方法もあり、違いはレピータ対応になっているだけのようです。

TR-7200GIIを接続し送受信出来ることを確認したので、周波数の安定度から調べてみました。

TR-7200GIIを接続し送受信出来ることを確認したので、周波数の安定度から調べてみました。

周波数のドリフト

やはり気になるのは周波数の安定度です。電源投入後の周波数の変化を調べてみました。

やはり気になるのは周波数の安定度です。電源投入後の周波数の変化を調べてみました。受信の44MHz出力に周波数カウンタを接続してデータを取り、これを実周波数の145MHzに変換しました。受信状態でこれだけドリフトする、とご理解下さい。水晶のドリフトは小さいはずですから、送信もほぼ同じと考えて結構です。

室温は約18℃、比較的安定している状態です。

電源ON後60分で約7KHz変動します。規格通りですが、さらに60分経過しても約3KHz変化します。ドリフトが大きいな、というのが率直な感想です。途中で補正は必要ですね。

まあ、1時間以上ラグチューすることは、私の場合あり得ませんHi。

まあ、1時間以上ラグチューすることは、私の場合あり得ませんHi。

受信部出力

当初から受信の44MHz台の出力は十分でした。スペアナでレベルを観察しながら調整しましたが、ほとんど変化ありませんでした。

当初から受信の44MHz台の出力は十分でした。スペアナでレベルを観察しながら調整しましたが、ほとんど変化ありませんでした。スペクトルは右の通りです。 X:20MHz/div、 Y:10dB/div

これがトランシーバの受信部で3逓倍されます。十分なレベルでしょう。

これがトランシーバの受信部で3逓倍されます。十分なレベルでしょう。

送信部出力

送信出力をスペアナで見ましたが、ぎっしりと12MHzの整数倍の成分が並んでいます。フクヤマの製品と比べても高調波成分が多く感じます。コイル類を調整しても芳しくありません。

送信出力にレベル調整用のボリュームがありました。出力最大にセットしてあったので、これを下げてみると高調波の成分は基本波以上に減少します。出力レベルが大きすぎるようなので、トランシーバと接続して発振出力を調整しました。送信パワーが減少しないレベルに合わせます。TR-7200GIIでは出力最低でも何ら問題ありませんでした。

調整前後のスペクトルを示します。

X:10MHz/div

Y:10dB/div

|

|

| 調整前 | 調整後 |

X:10MHz/div

Y:10dB/div

実際のトランシーバで動作させると、144MHzの出力が同じでも2次高調波の288MHzは2dB程度改善されました。

その他

PLLで多チャンネル化が進んでいなかった時代の付加装置です。HF派ならVFOで相手を探すのが当たり前ですが、V/UHFモービル機は操作性・周波数の安定性・小型化の点で水晶発振が一般的でした。

ところが送受信周波数を1チャンネル増やすには1,500-2,000円くらいかかり、増やしても23チャンネル止まりでした。混信に悩まされ、チャンネル争いのある都市部ではVFOの必要性も当然ありましたし、お金の無い無線家は1チャンネルあたりのコストパフォーマンスが高い点に注目していました。

ところが送受信周波数を1チャンネル増やすには1,500-2,000円くらいかかり、増やしても23チャンネル止まりでした。混信に悩まされ、チャンネル争いのある都市部ではVFOの必要性も当然ありましたし、お金の無い無線家は1チャンネルあたりのコストパフォーマンスが高い点に注目していました。

常置場所から運用する局には売れても良かった付加装置ですが、20KHzセパレーションのナロー化が進む時代には周波数の安定度・設定精度に難がありました。さらにPLLが普及するに至り、VFOは消滅しました。

しかし、水晶式リグをイタズラするには面白い装置です。そろそろ免許の変更申請をして、「実は30年以上前のリグから電波を出していまして・・・・」と紹介し、相手をビックリさせたい、というのが、私の次のネライですHi。

しかし、水晶式リグをイタズラするには面白い装置です。そろそろ免許の変更申請をして、「実は30年以上前のリグから電波を出していまして・・・・」と紹介し、相手をビックリさせたい、というのが、私の次のネライですHi。