2009.2.20作成

2009.5.4追記

2010.9.26追記

トリオ TS-770

| ☆周波数・モード | 非公開 |

| ☆定格出力 | 非公開 |

| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |

| ☆FM最大周波数偏移 |

非公開 |

| ☆受信方式 | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆通過帯域幅 | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

業界初の144MHz/430MHzのデュアルバンド・オールモードトランシーバです。HF小型機並みのサイズ(と言っても、トランジスタ機のハナシ、まだ真空管リグがあったころです)ですが、自称HF派から見れば、電源を内蔵し、デスクにドン!と居座ったスタイルは好みでした。

SSBでDX QSOを楽しむ人たちにも人気だったようです。

中はチップ部品ではなく、完全なディスクリート部品で構成されています。

アマチュアでも手を入れることが出来るリグで、受信回路の改造も可能です。発売後に430MHzのレピータ運用が解禁になりましたが、送受信5MHzシフトの回路も紹介されていました。(資料があったはずですが、複雑です)

中の様子を下の写真に示しますが、さすがに大きくしないと分かりにくいでしょう。上面は高周波ユニットと低周波ユニット、430MHzファイナルユニットが、下面は中間周波ユニットと144MHzファイナルユニット・VCO・電源ユニットが、さらに両側面にPLLユニットとMIXユニット(PLLと水晶発振を混合して第1局発となる)があります。調整やチェックが表面からほとんど出来、メンテナンスのやり易さは特筆に値します。

|

|

上面図

(RFユニット・430MHzファイナルユニット・AFユニット) |

下面図

(IFユニット・144MHzファイナルユニット・VCO・電源) |

ローカル局からの修理依頼で届きました。外観は、年月を経た割にキズ・汚れが少ない一級品でした。

取扱説明書・サービスマニュアル(日本語)のコピーを持っていたので、助かりました。構成が複雑ですから、回路図のみではレストアは無理です。

回路図の一部(PLL・VCO等)は取説にありません。サービスマニュアルの解像度が悪かったので、海外版のマニュアルを参考にしました。

修理依頼のレポートによれば、ダイヤルを回しても周波数が飛ぶ(規則正しく上下しない)、パワーが出ないという症状があるそうです。

周波数のトラブルの調整

FMにして20KHzステップでダイヤルを上下すると、時折周波数が1ステップ飛び越す現象を確認しました。たとえば、145.00→145.02→145.06→145.08→145.12

という具合です。周波数を制御するPLLに問題があります。

ロータリーエンコーダ部の回路は、取扱説明書では非公開です。サービスマニュアルのコピーを入手、エンコーダユニットがフォトトランジスタと発光ダイオードの間を円板スリットで遮光する構造であることを知りました。

発生するパルスのタイミングを調整すれば・・・・と調整方法を見ると、「VFOのツマミにモータを取り付け、一定速度で回転させてオシロで出力波形を観測・タイミング調整せよ」とのこと!もちろんモータなぞ無いので、SSBでダイヤルを軽くしてエィッ!と回し、オシロで観測しました。しかし、回転が一定でない条件では、ストレージオシロでなければタイミングやデューティ比の調整は神業です。

ここは勘と経験?というわけで、エンコーダの調整ボリュームVR1を20度くらい回転させたら、とりあえず不具合は無くなりました。波形観測をもう一度やってみましたが、大丈夫そうな感じ(直ったからそう見えるのかもHi)なので、OKとしました。

トランジスタを大量交換!

SGで信号を入力し、144・430MHzとも受信は出来ました。SSB/CWはまずまずですが、FMは極端に悪くメータの振れが鈍いようです。基本調整しましたが、モードの差は解消しません。

後述しますが、送信もSSB/CWはまあまあOK、FMがNGで2-3Wしか出ません。

受信回路構成から見ると、モード共通の高周波増幅から第一中間周波増幅(21.6MHz)・第二ミキサーまでは大丈夫で、FMだけの第二中間増幅か第二局発に問題ありと考えました。

SGから信号を入力し、第二中間増幅(455KHz)回路をオシロで見ると、増幅していない箇所がかなりあります。そんなはずはない・・・と思いつつネットで情報検索すると、使っているトランジスタの情報がヒットしました。中間周波増幅・リミッタに用いている日立の2SC460は経年劣化が著しい問題品種である、と。

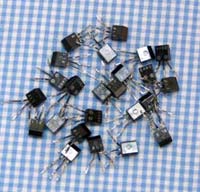

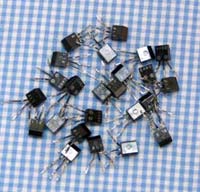

さすがに同じトランジスタを購入・交換する気になれず、代替品を探しました。松下の2SC829を発見、トリオのハンディ機でも使われたトランジスタです。某パーツショップにもありましたが、ネットオークションで新品を大量に安く販売している方がいたので50個(単価\20!)入手しました。

IFユニット基板を外すので、他の回路(送信回路も含めて)の2SC460も同時に交換しました。IFユニットだけで15本です。

交換後に電源を入れると、何とS3だった信号が+20dBまで振れます!あまりの効果に驚きました。

受信部は、上記5本の他にノイズブランカ・FMのSメータアンプ等で6本使っています。これらにも効果があったと思われます。

送信部でも2本使っていました。FM変調をかける発振回路とバッファです。調整後、10W近く出るようになりました。原発振が弱ければパワーが出ないのは当然、と納得です。

結局、このリグだけで24本の2SC460を交換しました。hfeをテスターで測定したら、8割がhfe30以下でした。正常品は70-90くらいなので、動作不調の原因はここにあったようです。

PLL発振部

PLLは正常に動作しているようですが、前述の2SC460を5本使用していました。トランジスタ裏の製造年月を表す文字が異なるので別ロットのようですが、安全を考えて2SC829に交換しました。

取扱説明書には、PLL回路の詳細は出ていません。必要な方は、海外のサービスマニュアルを入手してください。

また、交換後は調整が必要です。高周波電圧計かオシロ、周波数カウンタが無い方は手を触れないことです。

受信部

調整以前の問題があったので、初期データは取っていません。調整後のデータのみ掲載します。

144MHz、430MHzともバンド内でほぼ均一な特性を示していますが、430MHzのメータの振れが少なくなりました。Sの目盛で2つくらい、同じメータ表示にするのに約10dB必要です。

ミキサー後の第一中間周波増幅から共通の回路になっているので、Sメータ回路も同じです。つまり、アンテナ入力から第一ミキサーまでのゲインが異なっているわけです。

10dBも差のある設計とは思えないので調べてみたのですが、原因がわかりません。

感度をS/Nで評価すると両バンドに差がほとんど無いので、実用上は問題ありません。144MHzをアマチュアバンド内のみに狭帯域化して調整したので、差が顕著に見えるのかもしれません。

このまま使ってみたいと思います。

|

|

F=145.0MHz、433MHz |

| 144MHz |

430MHz |

Sメータ特性 |

上記データはFMで測定

144MHz

(F=145.00MHz) |

FM:1uV入力 S/N32dB

SSB:0.25uV入力 S/N14dB |

430MHz

(F=433.00MHz) |

FM:1uV入力 S/N32dB

SSB:0.25uV入力 S/N13dB |

送信部

送信部も調整後のデータのみ記します。モードはFMです。

|

|

| 144MHz |

430MHz |

パワーは、右図のように両バンドで約14-15W出ています。430MHzは、低い周波数を重点に調整したので、高い周波数でパワーが低下しています。

439MHzはレピータの受信周波数なので、この状態でも支障は無いと考えます。

SSBのキャリアサプレッションはワースト値で-55dB以下、十分満足いく結果でした。

|

|

スプリアス特性(F=145.00MHz)

X:100MHz/div、Y:10dB/div |

スプリアス特性(F=433.00MHz)

X:200MHz/div、Y:10dB/div |

スプリアス特性も良好で、両バンドとも最悪値が-70dB程度です。

その他

FMのマイクゲイン調整ボリュームが上面にあります。通常は動かす必要はありませんが、誤って回すと過変調になったり、逆に変調がかからない、あるいは浅いというトラブルが生じます。

モービル機はリグ内部の半固定ボリュームで済ませる場合がほとんどで、特殊なマイクでも使わない限り可変にする必要性はほとんど無いでしょう。

モニター出来ない調整箇所は表面に出すべきではないのでは?

ところで、メータにALCの表示があります。さすがデスクトップのHF機を思わせるリグ、SSBでスプラッタの少ない電波を出すためには

ALCを監視しながら電波を出したいものです。

・・・・あとは、ALCの範囲を確認しながら電波を出すことをユーザーが理解しているか?ですね。多くの方は出力のRF表示だけを見て「景気良くメータが振れているナ」と満足していますHi。

中はチップ部品ではなく、完全なディスクリート部品で構成されています。

中はチップ部品ではなく、完全なディスクリート部品で構成されています。

中はチップ部品ではなく、完全なディスクリート部品で構成されています。

中はチップ部品ではなく、完全なディスクリート部品で構成されています。

さすがに同じトランジスタを購入・交換する気になれず、代替品を探しました。松下の2SC829を発見、トリオのハンディ機でも使われたトランジスタです。某パーツショップにもありましたが、ネットオークションで新品を大量に安く販売している方がいたので50個(単価\20!)入手しました。

さすがに同じトランジスタを購入・交換する気になれず、代替品を探しました。松下の2SC829を発見、トリオのハンディ機でも使われたトランジスタです。某パーツショップにもありましたが、ネットオークションで新品を大量に安く販売している方がいたので50個(単価\20!)入手しました。 PLLは正常に動作しているようですが、前述の2SC460を5本使用していました。トランジスタ裏の製造年月を表す文字が異なるので別ロットのようですが、安全を考えて2SC829に交換しました。

PLLは正常に動作しているようですが、前述の2SC460を5本使用していました。トランジスタ裏の製造年月を表す文字が異なるので別ロットのようですが、安全を考えて2SC829に交換しました。

FMのマイクゲイン調整ボリュームが上面にあります。通常は動かす必要はありませんが、誤って回すと過変調になったり、逆に変調がかからない、あるいは浅いというトラブルが生じます。

FMのマイクゲイン調整ボリュームが上面にあります。通常は動かす必要はありませんが、誤って回すと過変調になったり、逆に変調がかからない、あるいは浅いというトラブルが生じます。 ところで、メータにALCの表示があります。さすがデスクトップのHF機を思わせるリグ、SSBでスプラッタの少ない電波を出すためにはALCを監視しながら電波を出したいものです。

ところで、メータにALCの表示があります。さすがデスクトップのHF機を思わせるリグ、SSBでスプラッタの少ない電波を出すためにはALCを監視しながら電波を出したいものです。