2007.11.24作成

2010.9.26追記

トリオ TR-9500

| ☆周波数・モード | 非公開 |

| ☆定格出力 | 非公開 |

| ☆最大周波数偏移 |

非公開 |

| ☆送信周波数構成 |

非公開 |

| ☆受信周波数構成 |

非公開 |

| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |

| ☆受信方式 | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆通過帯域幅 |

非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

トリオ初のモービル機サイズの430MHzオールモードトランシーバです。79年に144/430MHzディアルバンドのオールモード機TS-770が発売され、わずか2年後のことでした。

日本初と思って調べたら、80年にヤエスがFT-780を発売していました。人気ではTR-9500が上だったようですが、トリオ独特のデザインと販売戦略の上手さがあったようです。

周波数表示は緑色の7セグメントLEDです。TR9000に続くシリーズ第2弾ですが、以降の50MHz機TR-9300、144MHz機TR-9000Gも同じ緑色LEDになりました。

サービスマニュアルの英語版が入手出来ました。

|

|

| 上面図 |

下面図 |

発振部

9000シリーズで、またまた周波数の調整です。

下記が送信部の基本構成です。水晶発振を9逓倍して329.6MHzおよび334.6MHzを発生させ、VCOの122.0000-126.9999MHzと混合してそれぞれ451.6000-456.5999MHz、456.6000MHz-461.5999MHzの信号を作ります。これにSSB/CWかFMで変調された21.6MHzの信号を混合し、それぞれ430.0000-434.9999MHzと435.0000-439.9999MHzの信号が出来上がります。VCOで幅5MHzをカバーし、水晶2個を切り替えてバンド幅10MHzを得ているわけです。

VCOの調整方法はTR-9000シリーズと同じで、マニュアルでは、モードをUSBにして432.9999MHzと433.0000MHzでそれぞれ124.99840MHzと124.99850MHzに調整します。誤差は±10Hzです!マニュアルでは各1回ずつしか調整しないように記述してありますが、相互に影響しあうので繰り返し調整が必要です。

TR-9000・TR-9000Gでも経験したのですが、大変シビアで難しい調整です。ここまでの誤差に追い込まないと、USB/CWモードでは信号受信時に不規則な変化音になります。

水晶発振は3逓倍の約110MHzを測定し、これも±10Hzの範囲に追い込みました。

受信部

送信部

パワーは電源電圧13.8Vで14-15W(FM送信時)出ました。

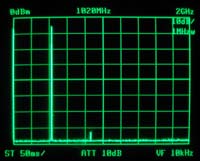

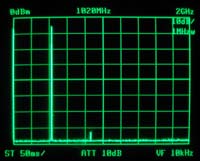

パワー制限のボリュームVR1を回して制限を解除し、ドライブ回路等のコイル・トリマを調整しました。ミキサーで出来た430MHzはドライブ5段を経てパワーモジュールに入りますが、前段のコイルを調整するとパワーが増えました。この段階のパワーを右図に示しますが、431-435MHzでパワーが出る特性になりました。

この後、パワーを15Wに調整しました。

パワーモジュールはM57716で、規格ではSSBで17Wの出力が得られます。

スプリアス特性は非常に良好で、-68dB程度あります。これくらいの特性があると安心です。

右写真 X:200MHz/div、 Y:10dB/div モード:FM

SSBのキャリアポイントは、TR-9000G同様に調整しました。詳しくはTR-9000Gの情報をご覧下さい。

また、FM変調をかける21.6MHzの発振周波数が約1.35KHz低めでしたので、調整しました。

その他

モードスイッチのFM1とFM2ですが、FM1は20KHzステップ・FM2は1KHzステップで周波数が変化します。

このDSスイッチを含む周波数ステップ、TR-9300・9000Gと仕様が同じではありません。慣れるまではSSB/CWにサーチ機能があることに注意が必要です。以下に整理しました。

サーチ機能とは、1KHz・100Hz台の周波数が変化して信号の有無を確認するもので、0.0KHzから0.1、0.2・・・と100Hz毎に上昇し、9.9KHzになったら再び0.0KHzに戻ります。10KHzの範囲をスキャンするので、周波数が少しズレている局の待ちうけ受信が出来ます。

| TR-9500 | TR-9300 | TR-9000G |

FM1

(FM) | DS OFF | 20KHz | 10KHz | 20KHz |

| DS ON | 20KHz | 1KHz | 20KHz |

| FM2 | DS OFF | 1KHz | - | 10KHz |

| DS ON | 10KHz | - | 1KHz |

| SSB/CW | DS OFF | 100Hz | 100Hz | 100Hz |

| DS ON | 10KHz+サーチ | 10KHz+サーチ | 5KHz |

| AM | DS OFF | - | 1KHz | - |

| DS ON | - | 10KHz | - |

比較してみると、統一したポリシーが感じられません。3台とも1981年に発売されたリグですが、標準化した設計思想があるべきではないでしょうか。

DS OFFで通常の動作、ONでやや特殊な動作になると考えれば、TR-9500のFM2のみDS ONとOFFの条件を入れ替えるべきだと考えます。

TR-9000GのSSB/CWでDS ONの条件も10KHzが適当ですね。サーチはなくても構いません。5KHzステップにした理由は、受信改造してアマチュアバンド以外で利用することを想定したのかも?

トリオ初のモービル機サイズの430MHzオールモードトランシーバです。79年に144/430MHzディアルバンドのオールモード機TS-770が発売され、わずか2年後のことでした。

トリオ初のモービル機サイズの430MHzオールモードトランシーバです。79年に144/430MHzディアルバンドのオールモード機TS-770が発売され、わずか2年後のことでした。

パワーは電源電圧13.8Vで14-15W(FM送信時)出ました。

パワーは電源電圧13.8Vで14-15W(FM送信時)出ました。 スプリアス特性は非常に良好で、-68dB程度あります。これくらいの特性があると安心です。

スプリアス特性は非常に良好で、-68dB程度あります。これくらいの特性があると安心です。