2007.11.24作成

2008.8.21修正

2010.9.26修正

トリオ TR-9000G

| ☆周波数・モード | 非公開 |

| ☆定格出力 | 非公開 |

| ☆最大周波数偏移 |

非公開 |

| ☆送信周波数構成 |

非公開 |

| ☆受信周波数構成 |

非公開 |

| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |

| ☆受信方式 | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆通過帯域幅 |

非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

オールモード機TR-9000の後継機種です。機能上で前モデルから改良された点を拾い上げてみました。

(メモリ機能は興味がないので、比較していません)

- モードのFM2は周波数が100Hzステップで変化しましたが、20KHzステップになりました。これだけならFM1と同じですが、DSスイッチを押すと1KHzステップに切り替わります。

- SSB(USB)とCWは100Hzステップですが、DSスイッチを押すと5KHzステップの早送りが出来るようになりました。これは便利になりました。

- 周波数表示のLEDが赤色から緑色になりました。目に優しくなったと思いますHi。

上記の周波数設定の変更はありがたいことで、使いやすくなったと感じます。

取り扱い説明書のコピーと回路図を入手しましたが、回路図のPLL基板は非公開で掲載されていません。

サービスマニュアルが欲しいのですが、海外のwebサイトを探してもTR-9000Gは無く、TR-9000のみでした。国内のみ販売された製品だったのでしょうか。

|

|

| 上面図 |

下面図 |

発振部

PLLや局部発振の周波数はTR-9000と同じです。PLLの調整は、最初はTR-9000のサービスマニュアルを参考に行いました。500Hz程度のズレがありました。

一番のポイントはXXX.XX99MHzとXXX.XX00MHzの「つなぎめ」の周波数調整です。SSBやCWの音質の変化は気になるので、不自然さを減らしたいのです。

PLL上のシールドケースを開けると、調整箇所と思われるところがボリュームとトリマになっています。TR-9000ではボリューム2個でした。どうすれば良いのか?と思案しましたが、430MHz機のTR-9500のサービスマニュアル(海外版)が入手できました。XXX.XX99MHzをトリマ、XXX.XX00MHzをボリュームで調整しています。これに従い、144.9999MHzをトリマ、145.0000MHzをボリュームで調整し合わせこみました。

なお、この作業は繰り返しが必要です。周波数カウンタを見ながらの±10Hzの範囲に収めるのは大変です。測定器を持たない方は絶対やってはいけません。

少し離れた箇所にボリュームがあります。RITの周波数調整ですが、これはフロントパネルのボリュームの位置を見ながら納得いくレベルまで合わせればOKです。

RITのボリュームはセンタークリック(中央で止まる)であればFBでしたが、コスト上の理由で見送ったのかもしれません。

USB/CWのキャリア発振も200Hz程度ずれていましたので、合わせました。

TR-9000同様、LSBはオプション水晶を追加すれば送信可能です。

受信部

FMで20dBuの信号を入力してみるとSが3つ、少し物足りません。バンド内の感度差は少ないようです。

高周波増幅の入出力のコイル・キャビティを調整しましたがあまり変化はなく、中間周波増幅(10.695MHz)のフィルタ入力コイルL6とPLL信号の入力コイルL5を回すとグン!とメータが振れるようになりました。特にL5はS4だった信号が9+10dBになります。

SSBの中間周波増幅もコイルを調整し、S5の信号がS7までアップしました。FMとSSBの信号が分かれる近辺のコイルは相互のモードで繰り返し調整が必要で、SSBで調整後FMへ戻ると最良点が変化しますし、FMで調整するとSSBでまたズレている・・・という按配です。

FM時の測定データを以下に示しました。S3以下が振れにくく辛そうなデータですが、メータの目盛り間隔の問題です。後述するデータをご覧ください。

|

|

|

| 調整前 |

調整後 |

S特性(FM、F=145.00MHz) |

最後にSメータを校正しました。FMは30dBuでフルスケール、SSB/CWは20dBuでS9に設定しました。

メータの特性を以下のように表現してみました。FMは下側の等間隔目盛り0-10の値、SSBは上側の1-9の目盛りです。FMは上記と異なり、ほぼ直線に乗っていることがお分かりでしょう。SSBもまずまずです。

|

|

|

| FM(下の目盛り) |

SSB(上の目盛り) |

メータを拡大 |

Sメータを振らせる信号は、FMとSSBで異なります。

FM: 455KHzの中間周波増幅回路内の信号

SSB: AGC増幅の信号

メータの目盛りはSSBに合わせてあり、AGCの特性に依存するので等間隔ではありません。FMは入力にほぼ比例した振れをするので、同じ尺度で利用するのは無理なのです。

本来ならFM専用のSメータ目盛りが必要なのでしょうが(Hi)、FMではシビアな情報ではありませんから、両モードで共有しているだけなのです。

FM専用機なら、この目盛りは良くないと言えるでしょう。

・・・・・・・こんなことでクレームを言う人はいませんねHi!

受信感度は以下の通りでした。

FM: 1uV入力 S/N 34dB

SSB: -8dBu入力 S/N 10dB

送信部

パワーは電源電圧13.8Vで10W(FM送信時)出ましたが、144.0MHzで10W、145MHzで14W、146MHzで15Wと変化しています。

パワー制御VRを解除し、ドライブ回路を調整すると23-24Wの出力が得られました。バンド内均一になり安心するとともに、これだけのパワーが出ることは驚きです。ただし、パワーモジュールM57713の製品規格は17W(SSB時、入力Pi=200mW)ですから、オーバードライブ気味です。15Wに制限しました。

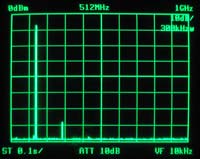

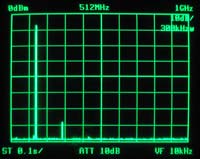

スプリアス特性は良好です。2倍高調波も-62dB以下です。

モード:FM、 F=145.00MHz、 X:100MHz/div、 Y:10dB/div

SSBのキャリアポイントは、TR-9000の調整方法に準じました。マイク入力に400Hzと2600Hzのオーディオ信号を入力し、 出力が同じになるように調整して完了です。

キャリアサプレッションは調整後-60dB以下になりました。-50dB以下の調整はクリチカルで、経年変化を考慮すると-50dBで十分とすべきでしょう。

その他

25W機としてTR-9030Gが1982年に発売されました(価格:\99,800)。フロントパネルは共通ですが、リアパネルの電源コネクタが異なっており,2Pの丸型コネクタのようです。

また、4ピンのAUX端子もあります。リニヤアンプや受信プリアンプを制御するのに便利ですが、10W機こそリニヤ増設のために端子が欲しいところです。TR-9000・本機・TR-9500・TR-9300いずれもリアパネルのアルミダイキャストにスペースがあるのですが、穴はありません。(右写真のマル)

目隠しをした穴があっても良かったのではないでしょうか。特に、移動運用ブーム当時のTR-9300ユーザーには魅力です。

2008.8.21追記:

JA8の方から、ご相談をいただきました。お持ちのリグが、受信は出来るがハウリング音が聞こえるとのことでした。

送信回路が動作し、受信音がマイクに回り込んでいる可能性があるので、マイクアンプ後からドライバまでの回路に電源が印加されたままになっていないか?チェックをお願いしました。送受信の電源切り替え回路を疑わなばならないからです。

調べた結果、切り替えのトランジスタQ12が破損し、受信時でも送信回路に電圧が印加されていたそうです。代替品に交換した結果、無事解決したとのことでした。

レポートを頂き、感謝します。

オールモード機TR-9000の後継機種です。機能上で前モデルから改良された点を拾い上げてみました。

オールモード機TR-9000の後継機種です。機能上で前モデルから改良された点を拾い上げてみました。

オールモード機TR-9000の後継機種です。機能上で前モデルから改良された点を拾い上げてみました。

オールモード機TR-9000の後継機種です。機能上で前モデルから改良された点を拾い上げてみました。

スプリアス特性は良好です。2倍高調波も-62dB以下です。

スプリアス特性は良好です。2倍高調波も-62dB以下です。 25W機としてTR-9030Gが1982年に発売されました(価格:\99,800)。フロントパネルは共通ですが、リアパネルの電源コネクタが異なっており,2Pの丸型コネクタのようです。

25W機としてTR-9030Gが1982年に発売されました(価格:\99,800)。フロントパネルは共通ですが、リアパネルの電源コネクタが異なっており,2Pの丸型コネクタのようです。