トリオが初めて発売した、モービル機サイズのオールモードトランシーバです。固定機サイズのオールモードやモービル機サイズのSSB/CW機はありましたが、小型で多くのモードが楽しめるリグとして売れたようです。

田舎ではモービルも常置場所運用もFMが主流でした。大都市周辺では、FMはチャンネル不足でQSOを楽しむどころではなかったのではないでしょうか。SSBやCWも運用出来るのはメリットだったと思います。

周波数は赤色の7セグメントLEDで、見やすくなっています。

モードスイッチを見ると、FM1とFM2という箇所があります。FM1は20KHzセパレーションで100チャンネルをカバーし、FM2は他のモード同様に100Hzステップで変化します。

100Hzの変化は実運用では使いにくいのですが、D-STEPスイッチを押すと10KHzステップになります。

周波数の可変ステップは、当時はPLLでも100Hz止まりでした。SSBやCWで受信すると肉声通りの微妙なゼロインが難しいのですが、通信の実用上は問題ありませんでした。

ケースを開けると、下のような構成になっています。写真下のヒートシンクにパワーモジュ−ルM57713が取り付けてあります。

サービスマニュアルのコピーが入手出来ました。これを参考に調整を進めます。

|

|

| 上面図 |

下面図 |

SSB機は周波数調整が重要です。特に、PLLの調整には「コツ」が必要でした。

PLLには、1MHz・100KHz・10KHz台のデータを制御する回路と、0-9.9KHz間を100Hzステップで制御する回路があります。後者の100Hzステップ間隔に誤差があると、9.9KHzから0.0KHzに桁が上がったときに直線性が失われ、受信音が不自然になります。

マニュアルでは、144.9999MHzと145.0000MHzで2個のボリュームを調整して周波数を±10Hz以内に収めて下さい・・・とのこと。これが大変な作業で、少しボリュームを回すだけで100Hzは動いてしまいます。

右写真の丸の箇所が調整すべきところです。再三トライし、何とか近づけました。もっとも、絶対値の精度がここまで求められているわけではなく、9.9KHzから0.0KHzへの「つなぎめ」が不自然にならないように差が100Hz前後になれば良いのです。

安定なPLLといえども、最終的なリグのスペックでは電源ONから60分以内に±500Hz変動します。適当なところで妥協します。

USB/CWのキャリア発振も200Hz程度ずれていましたので、合わせました。

なお、LSBはオプション水晶を追加すれば送信可能です。慣例上、LSBを使う機会はないはずですが・・・・。

受信は良好に出来ました。モードをFMにしてデータを取ると、高い周波数で感度が少し低下しています。高周波増幅のヘリカルキャビティを調整し、ほぼフラットな特性になりました。

中間周波増幅も調整し、最終的に以下の特性を得ました。144MHz台はほぼ同等、145MHz台は最大で3dBu程度の改善です。Sメータは145.00MHzではS1程度振れるようになりました。Sメータの表示に直線性が無いので、S3以下が振れにくい表現になっています。

SSBの初期データを取りませんでしたが、高周波増幅・ミキサーまでは共通なので、周波数特性は同傾向と考えます。中間周波増幅以降を調整し、改善を図りました。

最後にSメータを校正しました。マニュアルによれば、FMは30dBuでフルスケール、SSB/CWは20dBuでS9に設定するようです。

ところで、SSB/CWの調整方法が奇異に感じたので検討してみました。マニュアルによれば・・・

- 無信号時にゼロ点をVR2で調整する

- 20dBuの信号を入力してVR5を調整、S9に合わせる

- 0dBuの信号を入力してL21(中間周波増幅のコイル)を調整する

調整方法:メータを最大に振らせた後、コアを反時計方向に回してS1にセット

- 再び20dBuの信号を入力してVR5を調整、S9に合わせる

とのこと。0dBuでS1・20dBuでS9に設定するためと考えますが、3)の作業はゲインを落とすことになります。

3)でメータを最大に振らせるまで実行した場合と比較してみました。マニュアルの方法を条件A、メータ最大を条件Bとして比較すると、右記のようになり、条件Bのほうが弱い信号に対しメータが振れやすくなります。直線性はいずれも良さそうです。

しかしSN比を比較すると、条件Bのほうがやや悪いようです。中間周波増幅で発生するノイズが影響しているのでしょう、メーカー推奨の条件Aでセットするのがベストと判断しました。

受信感度は以下の通りでした。

FM: 0dBu入力 S/N 34dB

SSB: -8dBu入力 S/N 11dB

パワーは電源電圧13.8Vで9.8-10.8W(FM送信時)出ました。問題ない値ですが、再調整を試みます。

パワー制御VRを解除すると、最大16Wの出力が得られました。念のためドライブ回路を調整した結果、バンド内で16.2-16.8Wとほぼフラットになりました。モジュールの製品規格がSSB出力17Wですから、正常動作していると思われます。

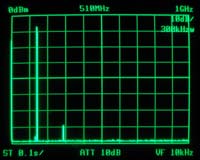

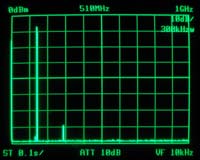

スペアナを見ると、出力±10.695MHzの近接スプリアスが-55dBで観察されました。PLLと10.695MHz出力を2SK61 X2のバランスドミキサーで混合し144MHzの信号を得ますが、ミキサー入力のL5とバランス調整のVR1でSSB/CWを、さらにL4でFMを調整し-70dB以下に抑えました。

2倍高調波も-62dB以下です。

F=145.00MHz、 X=100MHz/div、 Y=10dB/div

SSBのキャリアポイントは、マイク入力に400Hzと2600Hzのオーディオ信号を入力し、 出力がいずれも約5Wになるように調整すること、と記してあります。この方法で調整しました。

キャリアサプレッションは-55dBまで追い込めました。

満足のいく調整を行うには、サービスマニュアルは必須でしょう。1品種あれば、他の類似機種へ考え方が展開出来、大変有用です。

現在、TR-9000のマニュアルコピーとTR-9500のマニュアルコピー(英語版)を所持しています。これらの調整方法と回路図を見比べながらTR-9000G、TR-9300の調整を終えました。

メーカーの「クセ」を見抜き、調整テクニックを習得すれば、自称修理のプロになれるかも!?

トリオが初めて発売した、モービル機サイズのオールモードトランシーバです。固定機サイズのオールモードやモービル機サイズのSSB/CW機はありましたが、小型で多くのモードが楽しめるリグとして売れたようです。

トリオが初めて発売した、モービル機サイズのオールモードトランシーバです。固定機サイズのオールモードやモービル機サイズのSSB/CW機はありましたが、小型で多くのモードが楽しめるリグとして売れたようです。

トリオが初めて発売した、モービル機サイズのオールモードトランシーバです。固定機サイズのオールモードやモービル機サイズのSSB/CW機はありましたが、小型で多くのモードが楽しめるリグとして売れたようです。

トリオが初めて発売した、モービル機サイズのオールモードトランシーバです。固定機サイズのオールモードやモービル機サイズのSSB/CW機はありましたが、小型で多くのモードが楽しめるリグとして売れたようです。 モードスイッチを見ると、FM1とFM2という箇所があります。FM1は20KHzセパレーションで100チャンネルをカバーし、FM2は他のモード同様に100Hzステップで変化します。

モードスイッチを見ると、FM1とFM2という箇所があります。FM1は20KHzセパレーションで100チャンネルをカバーし、FM2は他のモード同様に100Hzステップで変化します。

SSB機は周波数調整が重要です。特に、PLLの調整には「コツ」が必要でした。

SSB機は周波数調整が重要です。特に、PLLの調整には「コツ」が必要でした。

3)でメータを最大に振らせるまで実行した場合と比較してみました。マニュアルの方法を条件A、メータ最大を条件Bとして比較すると、右記のようになり、条件Bのほうが弱い信号に対しメータが振れやすくなります。直線性はいずれも良さそうです。

3)でメータを最大に振らせるまで実行した場合と比較してみました。マニュアルの方法を条件A、メータ最大を条件Bとして比較すると、右記のようになり、条件Bのほうが弱い信号に対しメータが振れやすくなります。直線性はいずれも良さそうです。 スペアナを見ると、出力±10.695MHzの近接スプリアスが-55dBで観察されました。PLLと10.695MHz出力を2SK61 X2のバランスドミキサーで混合し144MHzの信号を得ますが、ミキサー入力のL5とバランス調整のVR1でSSB/CWを、さらにL4でFMを調整し-70dB以下に抑えました。

スペアナを見ると、出力±10.695MHzの近接スプリアスが-55dBで観察されました。PLLと10.695MHz出力を2SK61 X2のバランスドミキサーで混合し144MHzの信号を得ますが、ミキサー入力のL5とバランス調整のVR1でSSB/CWを、さらにL4でFMを調整し-70dB以下に抑えました。