違反の事例を こちら に掲載しています。

2005.3.1作成

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ☆周波数・モード | 430MHz FM |

| ☆定格出力 | 非公開 |

| ☆最大周波数偏移 | 非公開 |

| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |

| ☆受信方式 | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆通過帯域幅 | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

2010.9.26

オークションの無断リンクが依然としてあるので、上記仕様を非公開とします。

オークションの無断リンクが依然としてあるので、上記仕様を非公開とします。

このリグの説明

(2009.5.16追記) オプション周波数の追加について追記しました。

当時は珍しいシンセサイザ方式のリグです。局発は送受信共通で、41MHz台の水晶3個・8〜9MHz台の水晶6個を実装すると、6X3=18チャンネル送受信できます。標準実装は2X3=6チャンネルですが、入手時に6X3実装になっていました。

上記以外に4チャンネルを追加可能ですが、水晶1個につき1周波数であり、シンセサイザで3もしくは6チャンネル追加とはなりません。

別売りのVFO(8.5〜9.2MHz)を接続すれば431〜433MHzが送受信可能、というのも異色です。VFOの発振周波数は、送受信とも3逓倍されるので、ドリフトには要注意です。

(うろ覚えですが)、このVFOは50MHzのSSB/CWハンディ機であるTR-1300の外部VFOでもあったようです。SSB用のVFOであれば安心ですね。

今回は、送受信可能な範囲である431.04〜433.08MHzで調整します。

上記以外に4チャンネルを追加可能ですが、水晶1個につき1周波数であり、シンセサイザで3もしくは6チャンネル追加とはなりません。

別売りのVFO(8.5〜9.2MHz)を接続すれば431〜433MHzが送受信可能、というのも異色です。VFOの発振周波数は、送受信とも3逓倍されるので、ドリフトには要注意です。

(うろ覚えですが)、このVFOは50MHzのSSB/CWハンディ機であるTR-1300の外部VFOでもあったようです。SSB用のVFOであれば安心ですね。

今回は、送受信可能な範囲である431.04〜433.08MHzで調整します。

受信部

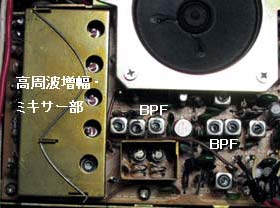

高周波増幅・第一ミキサーはいずれもバイポーラ・トランジスタです。当時は430MHzで使えるFETが無かったと思います。

高周波増幅・第一ミキサーはいずれもバイポーラ・トランジスタです。当時は430MHzで使えるFETが無かったと思います。混変調に弱いのは止むを得ないでしょう。

さて、ケースを開けると金色の大きなシールド部が目にとまります(約80X35mm)。フタを開けると高周波増幅の入出力にそれぞれ2段の同調回路がありました。この時代は、小型ヘリカルキャビティが無かったのです。

中間周波数は32.1MHzと珍しい周波数です。これも中間周波増幅(TA7045M)の入出力はフィルタではなく、それぞれコイル3段のバンドパスフィルタ(BPF)でした。

SGで信号を入力し、これらのトリマとコイルを調整していきます。

SGで信号を入力し、これらのトリマとコイルを調整していきます。BPF横のシールド箇所は局発の同調回路で、2MHzをカバーするために2段になっています。

調整前後の特性を下に示しました。今まで調整でSメータの振れが大きく改善される事例が多かったせいか、約3dB程度の向上と少し効果が少ないと感じました。

もっとも、感度が規格ギリギリのようですから、デバイスの劣化があるのかも知れません。入手が困難ですので、高望みはやめました。

432.0MHzにおけるS表示の改善効果も合わせて示します。

もっとも、感度が規格ギリギリのようですから、デバイスの劣化があるのかも知れません。入手が困難ですので、高望みはやめました。

432.0MHzにおけるS表示の改善効果も合わせて示します。

|

|

|

| 調整前 | 調整後 | S表示 |

さて、次にやらねばならないのがナロー化です。ワイドFM機ですから、455KHzのセラミックフィルタを交換しました。基板を外しCFM455Dから手持ちのCFM455Eに変更しました。SGの信号が周波数を20KHzずらすとバッサリと聞こえなくなり、バッチリです。

さて、次にやらねばならないのがナロー化です。ワイドFM機ですから、455KHzのセラミックフィルタを交換しました。基板を外しCFM455Dから手持ちのCFM455Eに変更しました。SGの信号が周波数を20KHzずらすとバッサリと聞こえなくなり、バッチリです。送信部

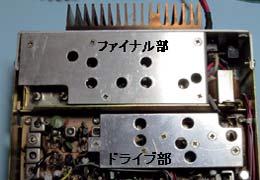

送信電力は9W出ていました。ドライブ・ファイナル部のトリマを回すと、10W出るようになりました。無理はせず、パワー調整は終了します。

送信電力は9W出ていました。ドライブ・ファイナル部のトリマを回すと、10W出るようになりました。無理はせず、パワー調整は終了します。 ナロー化ですが、マイクアンプのゲイン調整VRとデビエーション調整VRを調整すればOKです。

デビエーションは、デビエーション計の中古を入手したので、使用しました。以下のようなアマチュア的な調整方法でも良いでしょう。

(144MHz機のナロー化の際、某メーカーが推奨した方法です)

デビエーションは、デビエーション計の中古を入手したので、使用しました。以下のようなアマチュア的な調整方法でも良いでしょう。

(144MHz機のナロー化の際、某メーカーが推奨した方法です)

- マイク入力に大きな信号(マイクから発生した信号よりも大きい、という意味)を加えて送信、別のトランシーバで隣接周波数を聞いて「カブリ」が無いように調整する

- 使用するマイクに向かって普通に話し、変調が適切になるように調整する

シンセサイザの場合、スプリアスが問題となります。スペアナを持っていませんので、各種発振出力部や周波数混合部は調整しないことにしました。

計算上、スプリアスが発生する可能性がある周波数を広帯域受信機でモニターする方法もあります。しかし、これは計算だけで頭が痛くなりますHi。

計算上、スプリアスが発生する可能性がある周波数を広帯域受信機でモニターする方法もあります。しかし、これは計算だけで頭が痛くなりますHi。

周波数はダミーを接続して送信し、カウンタで確認しながら行いました。

一応±500Hz以下に収まっています。もっとも、電源ON後からのドリフトや周囲温度の影響を考えると、あまり神経質になってもキリがありません。

一応±500Hz以下に収まっています。もっとも、電源ON後からのドリフトや周囲温度の影響を考えると、あまり神経質になってもキリがありません。

その他

これで活躍出来そう・・・と言いたいところですが、実装周波数が現在のバンドプランに合っていません(特に局数の少ない田舎では)。431MHzからの120KHzセパレーションなのです。

当時は431MHzから使えばよかったので、433MHz台はたったの1チャンネルです。

当時は431MHzから使えばよかったので、433MHz台はたったの1チャンネルです。

|

まず、左記の発振Aと発振Bから 発振A + (発振B X 3) = 局発(約130MHz)を得る。 ここから 送信周波数=(局発 + 10.7MHz) X 3 受信周波数=局発 X 3 + 32.1MHz が得られる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

発振Bを20KHz間隔にし、送受信周波数が433MHz台になるように発振Aの周波数を変えて・・・と考えるのは簡単ですが、そこまで予算をかける気もありません。

VFOならば・・・と考えると、ヤエスのFT-101〜101EのVFOが8.7〜9.2MHzで使えそうです。スプリアスには注意しなければいけませんが、興味あるところです。発振Bを41.5044MHzとすると、最高で433.24MHzまで可能(計算上)です。

VFOならば・・・と考えると、ヤエスのFT-101〜101EのVFOが8.7〜9.2MHzで使えそうです。スプリアスには注意しなければいけませんが、興味あるところです。発振Bを41.5044MHzとすると、最高で433.24MHzまで可能(計算上)です。