ヒット作となったTR-7500の後継機種で、デザインをほぼ継承しています。144-146MHzの2MHzを10KHzステップでカバーします。周波数表示も、100KHz・10KHz台の2ケタだったものにMHz台が加わり3ケタになりました。

(TR-7500は145MHz台の1MHzのみ20KHzステップで、144MHzはオプションの水晶が必要でした。)

ただし、ダイヤルは1回転50接点のロータリースイッチで、MHz台はBANDスイッチ(2接点)で切り替えねばなりません。周波数を上げていっても、144.00→144.02→・・・・144.96→144.98→144.00となります。+10KHzスイッチを押すと周波数が10KHz上がります。

また、1チャンネルですがメモリ機能が追加されました。回路は公開されていませんが、CPU内蔵ではなくラッチICに記憶されたデータを用いているようです。

さらに、外部コントローラTCS-75がオプションで発売されました。ダイヤルやボリューム・スケルチつまみがある制御部のみをボックスに入れたもので、本体のスケルチつまみを引くと(PULL MULTIと書いてある)動作するそうです。井上(現アイコム)がフロントパネル周辺の回路と他の回路を分離し、合体してもケーブルで接続しても使えるIC-270を78年春に発売しましたが、この対抗機になるでしょう。

翌年、ヤエスは分離できるFT-720V・FT-720U、フクヤマはコントローラのu-700を発表しています。

|

|

| 上面図 |

下面図 |

メータ表示がS&RFになっていますが、

受信はS表示ではなくuVでした。S表示だと思い込んでいましたが、よく考えればS10、S30は変ですHi。

前モデルのTR-7500は0から10までの等間隔目盛ですし、後継のTR-7700は値の無い8個のLEDバーグラフ表示です。uV表示はこのリグだけではないかと思います。

受信は出来ました・・・・が、144MHz台の周波数表示が「7」になってしまいます!

SGで信号を入力すると、確かに147MHz台でした。144MHzは受信出来ません。もちろん送信部も同じです。

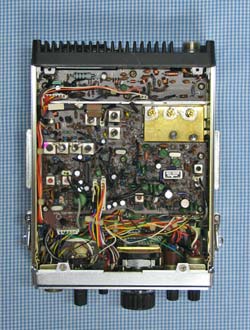

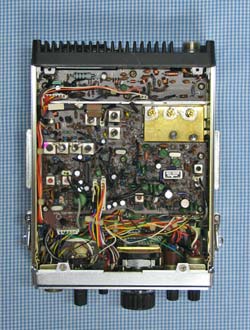

疑うべき点はPLL回路ですが、取り扱い説明書の回路図はブラックボックスで空白です。この類のリグは周波数拡大がダイオードの追加・カットで可能なので、どこかに変更の跡がないか・・・・・と捜しても、それらしき箇所はありません。

暗礁に乗り上げた状態で数ヶ月放置していましたが、ある日気を取り直して回路図と現物を見比べることにしました。

PLL ICは日本プレシジョン・サーキッツ(NPC)のSM5111Aです。データを検索しても出てきません。

基板を見ると、13〜24ピンの横に抵抗が並んでおり、12ピンのコネクタもあります。プルダウン抵抗とエンコーダとの接続ケーブルと推定しました。各ピンにテスターを当ててレベルを見ると、20〜24ピンが10KHz・17〜20ピンが100KHz台のBCD入力と判明しました。ならば13〜16ピンは1MHz台のはず・・・と調べてみると、こんな結果でした。

周波数

表示 |

Pin No |

| 13 |

14 |

15 |

16 |

| 147MHz |

L |

H |

L |

L |

| 145MHz |

L |

L |

H |

L |

100KHz台・10KHz台のピンの傾向から、13ピンがX8、14ピンがX4、15ピンがX2、16ピンがX1となりそうです。

ここで、ひょっとしたら・・・というヒラメキが出ました。14ピンと16ピンが逆に接続されているのではないか?と。14・16ピンを入れ替えると、下表のようになります。

周波数

表示 |

Pin No |

| 13 |

14 |

15 |

16 |

| 144MHz |

L |

L |

L |

H |

| 145MHz |

L |

L |

H |

L |

| 147MHz |

L |

H |

L |

L |

早速コネクタのピンを抜き(ピンセットで案外簡単に外せました)入れ替えると、果たせるかな144MHz台が送受信出来ます!但し、表示は以前の147MHzのままでした。

ここまで来ればもう一歩、結局コントロールユニットのピン側で入れ替えたら表示も正常になりました。(右の○のコネクタ)

これでバンド内の各種特性が取れるようになりました。

・・・・それにしても、こんな改造方法は公開されていたのでしょうか?

(2009.2.20追記) Sの目盛がuVだったので、以下表現を変更しました。

受信部は145MHz以下の感度が良くありません。147MHzの感度を良くするために調整されたのかもしれません。

ヘリカルキャビティ、RF・IFコイルを調整します。キャビティの調整方法は従来と同じです。144.7MHz・145.20MHz・145.80MHzで調整を繰り返しました。ヘリカルキャビティの中央のコアを回すだけで、145.0MHzで6uVから9uVに向上(10uV入力)しました。

|

|

| 調整前 |

調整後 |

結果は左記の通りです。データの単位がuVとdBuで混在していますが、変化を評価することを目的としたので、このまま表します。

最後に20dBu(10uV)でメータを調整したら、ほぼ全領域で目盛が合いました。

(2009.2.20追記)

その後、もう1台のメンテナンスを行いました。受信感度は同等になりましたが、

スケルチが閉じているのにかすかに雑音が聞こえました。ボリュームには関係ないので、最終の低周波増幅を調べたところ、ハイパスフィルタを形成する

ハイブリッドモジュール(ムラタAFH24F)の故障と判明しました。さすがに新品部品は入手不可能です。

モジュールをパスするように配線を変更しました。無信号時の雑音の音質が変化しましたが、使用上は支障ありません。

ところが、1週間後にジャンクボックスを整理していたら、日立製の業務機と思われる基板にAFH24Fがあるのを偶然発見しました。早速交換し、回路を元に戻しました。

パーツが発見され、大変ラッキーでした。

パワーは問題ありません。ほぼ全範囲で11W出ていました。

送信周波数のズレが1KHz程度ありました。問題になるレベルではないでしょうが、測定器を持っていると合わせたくなるものですHi。

PLL出力が300Hz程度ずれていましたが、44.1MHz原発振の周波数を調整し解決しました。これは受信部にも影響します。

残り700HzはFM変調をかける10.7MHzのズレでした。トリマを回して調整し完了です。

(2009.2.20追記)

スペアナでスプリアス特性を観察しました。

F=145.04MHz、 X:100MHz/div、 Y:10dB/div

145MHzの上下±10.7MHzに-65dB程度のスプリアスがあるのですが、問題ないレベルです。ミキサー回路の調整で、ここまで追い込みました。

ケース裏面のスポンジがボロボロでした。左下の写真の一部は手で触れた際にこぼれ落ちたものです。

ホームセンターで見つけたテープ(ポリエステル)を右下のように貼りました。

テープは必要かどうか?は微妙です。古いリグを開けると、スポンジと接触する部品がサビていることがあります。

水分を吸い込んで蒸発しないからでしょう。今回採用したテープは蒸発する効果が高い、と書いてありますが。

ヒット作となったTR-7500の後継機種で、デザインをほぼ継承しています。144-146MHzの2MHzを10KHzステップでカバーします。周波数表示も、100KHz・10KHz台の2ケタだったものにMHz台が加わり3ケタになりました。

ヒット作となったTR-7500の後継機種で、デザインをほぼ継承しています。144-146MHzの2MHzを10KHzステップでカバーします。周波数表示も、100KHz・10KHz台の2ケタだったものにMHz台が加わり3ケタになりました。

メータ表示がS&RFになっていますが、受信はS表示ではなくuVでした。S表示だと思い込んでいましたが、よく考えればS10、S30は変ですHi。

メータ表示がS&RFになっていますが、受信はS表示ではなくuVでした。S表示だと思い込んでいましたが、よく考えればS10、S30は変ですHi。 PLL ICは日本プレシジョン・サーキッツ(NPC)のSM5111Aです。データを検索しても出てきません。

PLL ICは日本プレシジョン・サーキッツ(NPC)のSM5111Aです。データを検索しても出てきません。 早速コネクタのピンを抜き(ピンセットで案外簡単に外せました)入れ替えると、果たせるかな144MHz台が送受信出来ます!但し、表示は以前の147MHzのままでした。

早速コネクタのピンを抜き(ピンセットで案外簡単に外せました)入れ替えると、果たせるかな144MHz台が送受信出来ます!但し、表示は以前の147MHzのままでした。

(2009.2.20追記)

(2009.2.20追記) パワーは問題ありません。ほぼ全範囲で11W出ていました。

パワーは問題ありません。ほぼ全範囲で11W出ていました。 (2009.2.20追記)

(2009.2.20追記)