違反の事例を こちら に掲載しています。

2005.4.7作成

|

| ☆周波数・モード | 144MHz FM |

| ☆定格出力 | 非公開 |

| ☆最大周波数偏移 | 非公開 |

| ☆送信周波数構成 | 非公開 |

| ☆受信周波数構成 | 非公開 |

| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |

| ☆受信方式 | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆通過帯域幅 | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

2010.9.26

オークションの無断リンクが依然としてあるので、上記仕様を非公開とします。

オークションの無断リンクが依然としてあるので、上記仕様を非公開とします。

このリグの説明

144MHzモービルが爆発的に伸びた時期のロングセラーで、後の7200G・7200GIIと続くシリーズの第一弾です。

水晶発振式のリグで、1周波数で電波を出すためには送信・受信それぞれ1個の水晶発振子が必要でした。PLLで多チャンネル・・・という以前の話です。

周波数表示はチャンネルNoです。145.00MHzはチャンネル17、145.20MHzはチャンネル22と表示されます。自分のリグでも、慣れるまではリグの横にメモを置かないと違った周波数へQSYしてしまいそうです。(もっとも、私は当時144で波が出せませんでした。)

7200G以降は、周波数が直接表示されるようになり改善されています。

水晶発振式のリグで、1周波数で電波を出すためには送信・受信それぞれ1個の水晶発振子が必要でした。PLLで多チャンネル・・・という以前の話です。

周波数表示はチャンネルNoです。145.00MHzはチャンネル17、145.20MHzはチャンネル22と表示されます。自分のリグでも、慣れるまではリグの横にメモを置かないと違った周波数へQSYしてしまいそうです。(もっとも、私は当時144で波が出せませんでした。)

7200G以降は、周波数が直接表示されるようになり改善されています。

80年代後半ころ、某ハムショップで中古品として並んでいるのを購入しました。調整済みでデータつきでしたが、手を入れて遊ぶのに面白そうかな?と興味本位で入手したものです。

受信部

入手後に手を加えて初期データがありませんので、調整後データのみご紹介します。

各コイルの調整方法は従来どおりなので、省略します。

各コイルの調整方法は従来どおりなので、省略します。

このリグは、中期以降のモデルでしょう。高周波増幅でプリントパターン上に多数部品がありません。 (右写真)

このリグは、中期以降のモデルでしょう。高周波増幅でプリントパターン上に多数部品がありません。 (右写真)初期モデルは接合型FETの2SK19の2段増幅回路ですが、途中でデュアルゲートMOSFETの3SK41に変更されています。本機は、基板は旧回路ですが新回路を採用しています。

回路図が入手できました。参考に示しておきますが、プリント基板の品番(X55-1010-00)は一緒です。

|

|

| 初期回路 (2SK19 X 2本) | 変更後の回路 3SK41 |

デュアルゲートMOSFETのケースをGNDへ落とす事例をいつくか紹介しています。実は最初に実験をし、効果を確認したのが本機です。

70年代中盤だったでしょうか、CQ誌でゲインが稼げるという記事が出ており、興味を持ったものでした。この記事を紛失してしまい、今でも探しています。プリントパターンに起因する不要なインピーダンスで負帰還がかかってしまうので、これを中和する・・・というような趣旨だったと思います。

RF増幅の3SK41のCANケースと出力ヘリカルレゾネータを0.01uFののセラミックコンデンサで接続することで、メータの振れが0.3〜0.5上昇しました。(調整は一切なし、調整すると、さらに0.5上昇しました。)当時は効果の大きさに驚いたものでした。

70年代中盤だったでしょうか、CQ誌でゲインが稼げるという記事が出ており、興味を持ったものでした。この記事を紛失してしまい、今でも探しています。プリントパターンに起因する不要なインピーダンスで負帰還がかかってしまうので、これを中和する・・・というような趣旨だったと思います。

RF増幅の3SK41のCANケースと出力ヘリカルレゾネータを0.01uFののセラミックコンデンサで接続することで、メータの振れが0.3〜0.5上昇しました。(調整は一切なし、調整すると、さらに0.5上昇しました。)当時は効果の大きさに驚いたものでした。

メータ調整は30dBuでフルスケールになるようにしました。最初は20dBuでやってみたのですが、調整用の半固定VRを回し切った状態になったので変に感じたことと、TR-9000のサービスマニュアルでは30dBuでフルスケールと書かれていたからです。・・・・・でもTM-201以降の数機種のマニュアルでは20dBuでフルスケールになっています。

メータ調整は30dBuでフルスケールになるようにしました。最初は20dBuでやってみたのですが、調整用の半固定VRを回し切った状態になったので変に感じたことと、TR-9000のサービスマニュアルでは30dBuでフルスケールと書かれていたからです。・・・・・でもTM-201以降の数機種のマニュアルでは20dBuでフルスケールになっています。特性は右図の通りで(f=145.00MHz)、9目盛り以上になると飽和する特性です。

感度は1uV入力でS/N23dBと今一歩ですが、過ぎてきた月日を考えればこんなものかもしれません。

送信部

送信部は10W弱出ていました。ドライバ・ファイナル部のトリマを調整し、11W出るようになりました。

ナロー化済みで入手したので、デビエーション調整を・・・と思ったら、変調が全くかかりません。以前は大丈夫だったのですが、マイクを変えてもダメです。

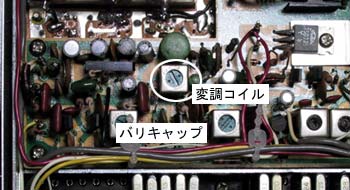

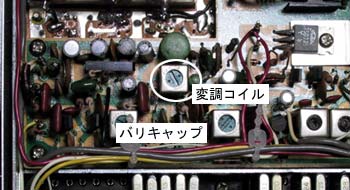

オシロで原因を探しました。マイクアンプはOK、変調ダイオード(バリキャップ)付近がおかしいようです。基板を押すと、変調がかかることがあります。コイル付近のハンダ箇所が劣化して接触不良を起こしているようですので、基板を外してハンダ箇所をコテで再ハンダし解決しました。

オシロで原因を探しました。マイクアンプはOK、変調ダイオード(バリキャップ)付近がおかしいようです。基板を押すと、変調がかかることがあります。コイル付近のハンダ箇所が劣化して接触不良を起こしているようですので、基板を外してハンダ箇所をコテで再ハンダし解決しました。

その後デビエーション計で最大5KHzに調整、他のリグでモニターしながらマイクに向かって声を出してマイクゲインを調整しました。

オシロで原因を探しました。マイクアンプはOK、変調ダイオード(バリキャップ)付近がおかしいようです。基板を押すと、変調がかかることがあります。コイル付近のハンダ箇所が劣化して接触不良を起こしているようですので、基板を外してハンダ箇所をコテで再ハンダし解決しました。

オシロで原因を探しました。マイクアンプはOK、変調ダイオード(バリキャップ)付近がおかしいようです。基板を押すと、変調がかかることがあります。コイル付近のハンダ箇所が劣化して接触不良を起こしているようですので、基板を外してハンダ箇所をコテで再ハンダし解決しました。その後デビエーション計で最大5KHzに調整、他のリグでモニターしながらマイクに向かって声を出してマイクゲインを調整しました。

この時代のメインチャンネルは144.48MHzです。メインチャンネルを呼び出すCALLスイッチを押すと、145.00MHzになってくれません。スイッチの配線を変更し、CALLスイッチを押せば145.00MHzになるようにしました。

ところで、このCALLスイッチにはさらに調整用のトリマが接続されています。CALLスイッチが機能した場合、水晶-スイッチ間の配線が長くなってしまい、ロータリースイッチで周波数を選択した場合と発振のインピーダンスが異なってくるために補正が必要だからです。

ところで、このCALLスイッチにはさらに調整用のトリマが接続されています。CALLスイッチが機能した場合、水晶-スイッチ間の配線が長くなってしまい、ロータリースイッチで周波数を選択した場合と発振のインピーダンスが異なってくるために補正が必要だからです。

その他

7200・7200G・7200GIIは同一デザインの機種ですが、それぞれマイナーチェンジをしています。比較すると当時の市場ニーズを垣間見ることが出来ます。他のページもご覧ください。