トリオ初の144MHz FMモービル機です。144MHzのモービル全盛のきっかけとなった名機であり、以降7200・7200G・7200GIIと一連のヒット作の原点でもあります。

デザイン・サイズは50MHzモービル機TR-5100と同じです。

ジャンクを数台入手しましたが、どれも性能に課題がありました。比較的まともな1台に手を加えました。

送信は6MHz台の水晶発振を24逓倍します。144MHzが使われ始めた頃は、6MHz台のジャンク水晶を利用してリグを自作したそうですから、この名残でしょう。TR-7200以降は12MHz台の12逓倍になります。

ワイドFM機なので、ナロー化が必要です。

パワーの切り替えスイッチはなく、10W固定です。後継機のTR-7200以降、LOWパワー切り替えのスイッチが追加されました。

|

|

| 上面図 |

下面図 |

このリグは、初期モデルで近接した業務局に混信を与えるトラブルが問題になりました。送信すると、6MHzの25逓倍にあたる150MHzのスプリアスが輻射されたらしいのです。詳しくは後日説明します。

マイクは小型3Pのコネクタです。50MHzのTR-1200、144MHzのTR-2200と互換性がありますが、コネクタが貴重なので、これらのリグをお持ちの方はジャンクのマイクがあったら入手をおすすめします。

TR-5100と同じ手法で、フロントパネルをクリーニングしました。

受信の第一局部発振周波数が平均で5KHz程度低くなっていました。他のTR-7100に実装されていた水晶で発振させても、同一傾向でした。定性的に低い傾向があるので、発振回路のトランジスタ2SC535やコンデンサを交換ましたが、顕著な改善はありませんでした。

比較的ズレの少ない水晶を選別し、水晶に直列にコンデンサ10PFを追加して補正しました。最大3KHzのズレですが、何とか許容出来る範囲でしょうか。

送信周波数は、トリマを調整して追い込みました。1チャンネルだけ1.2KHzのズレが発生していますが、残りは200Hz以内に収まりました。

使える周波数は6チャンネルだけで実用は?ですが、動作確認には十分です。

当初から20dBuの入力信号が受信出来たので、コイルを一通り調整しました。

高周波増幅は2SK19と2SC388Aの2段増幅です。動作しているようなので現状通りとしました。

第一中間周波増幅と第二ミキサ・第二中間増幅は、2SC460です。この時期のロットは大丈夫とは思いますが、一応手持ちの2SC829に交換しました。

第一中間周波増幅部(10.7MHz)には水晶フィルタがなく、3段の複同調でした。ナローFMなので、帯域は意識しなくても大丈夫と思います。455KHzのフィルタの手持ちが少ないので、現状のワイドFM用のままにしました。

スケルチの切れは良くありません。回路そのものの問題でしょうが、気にはしません。

受信感度は1uV入力でS/N26dBでした。数値上は合格ですが、幾分ノイズっぽさがあることは否めません。

メータは、20dBu入力で目盛10のフルスケールになるように調整しました。

特性のみ右図に示します。8以上は飽和傾向です。

問題は送信部でした。

初期状態で4W程度出ていたので、ドライバ・ファイナル部のトリマを調整し、約9W出るようになりました。もう少しパワーアップを図ります。

またスプリアス特性が芳しくなく、第二高調波の290MHzが-50dBしかありません。

まずはパワーから検討します。

送信回路は、送信時にリレーから電圧が印加されて動作します。リレー前の電圧を調べたところ、受信時に13.8Vだった電圧が送信すると1.5Vドロップします。

(電源−電源コネクタ間のケーブル1.25SQ全長1.4mを含む値です)

リレー接点間の電圧降下はありません。当然パワーに影響しますが、内部配線に問題ありと判断しました。

+側のラインは、電源コネクタからフロントパネルの電源スイッチ(音量ボリュームを押す)を通ってリレーへ戻ります。この配線が0.75SQらしく、

全長で約50cmありますが、2A以上の電流を流すと電圧降下が大きそうです。

トリオのリグの回路図を調べました。パワーモジュールが採用された頃、ファイナル部は電源スイッチを通さずにコネクタから直結されています。その後、消費電流が増加する傾向ですから、回避策としては妥当でしょう。

という訳で、ファイナル部は電源コネクタから約10cmの1.25SQで直結しました。但し、電源逆接続の保護は必要なので、コネクタ部にダイオードを追加し、非常時に外部ヒューズを切断します。

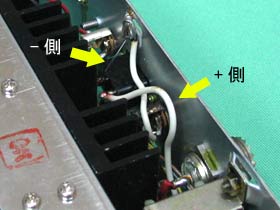

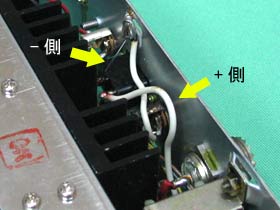

-側のラインは、長さ約2cmのメッキ線でシャーシに落とされますが、

太さ0.5mmで1本きり!これまた、2Aを流すのはムチャです。手持ちの関係で、1.25SQ

2本の配線に変更しました。

これで電圧ドロップは0.4Vに減りました。パワーを再調整、11W以上出るようになりました。

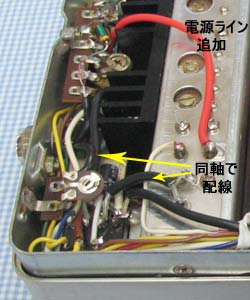

次はスプリアス、気になるところを改造しました。

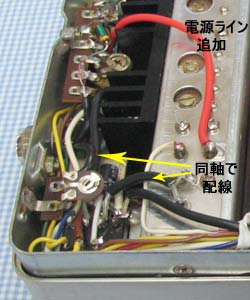

ファイナル出力はリレーを介してアンテナコネクタへ導かれますが、全て

同軸ケーブルではなくビニール被覆線でした。つまりファイナルユニットからの高周波電力は被覆線を通ってアンテナへ行き(左写真の矢印)、シャーシを通ってユニットへ戻ります。この伝送線路のインピーダンスは50オームではないでしょう。

実際は、リレー−アンテナコネクタ間は平行2線DCケーブルが使われています。赤はアンテナですが、黒は保護回路を動作させるための反射波検出回路です。

ミスマッチがスプリアスの原因かも・・・・というわけで、被覆線を撤去し1.5D-2V相当の同軸ケーブルに交換しました。アンテナコネクタもついでに交換、シールド側の配線もしっかり処理しました。

改造後にファイナルユニットを再調整、スプリアス特性を見ると290MHzで-60dB以下と大きく改善されました。

パワーも12Wとさらに出るようになりました。ミスマッチを解消し、効率が改善されたようです。

X:100MHz/div、 Y:10dB/div、 F=145.00MHz

ナローFM化するには、低周波出力にフィルタ(スプラッタフィルタ)を挿入する必要があります。チョークコイル・コンデンサ・抵抗計5個をラグ板に組み、マイクアンプ部に固定しました。

この方法は、CQ誌1976年3月号の「市販2mワイドFM機のナロー化対策」に掲載された資料を参考にしました。

このリグを現役で使いたい・・・という方はいないと思いますが、使用する際はスペアナ等で近接スプリアスを測定しておいて下さい。

手持ちジャンクのTR-7100のうち、2台が送信可能でした。スプリアス特性を取りましたが、未調整のままで送信周波数±(6MHzの整数倍)にスプリアスが観察されます。調整により改善されますが、段間のコイルのQが低いのか近接スプリアス除去が甘いようです。

過去の話題から判断し、無理に活用しないほうが良さそうです。

トリオ初の144MHz FMモービル機です。144MHzのモービル全盛のきっかけとなった名機であり、以降7200・7200G・7200GIIと一連のヒット作の原点でもあります。

トリオ初の144MHz FMモービル機です。144MHzのモービル全盛のきっかけとなった名機であり、以降7200・7200G・7200GIIと一連のヒット作の原点でもあります。

トリオ初の144MHz FMモービル機です。144MHzのモービル全盛のきっかけとなった名機であり、以降7200・7200G・7200GIIと一連のヒット作の原点でもあります。

トリオ初の144MHz FMモービル機です。144MHzのモービル全盛のきっかけとなった名機であり、以降7200・7200G・7200GIIと一連のヒット作の原点でもあります。

受信感度は1uV入力でS/N26dBでした。数値上は合格ですが、幾分ノイズっぽさがあることは否めません。

受信感度は1uV入力でS/N26dBでした。数値上は合格ですが、幾分ノイズっぽさがあることは否めません。 +側のラインは、電源コネクタからフロントパネルの電源スイッチ(音量ボリュームを押す)を通ってリレーへ戻ります。この配線が0.75SQらしく、全長で約50cmありますが、2A以上の電流を流すと電圧降下が大きそうです。

+側のラインは、電源コネクタからフロントパネルの電源スイッチ(音量ボリュームを押す)を通ってリレーへ戻ります。この配線が0.75SQらしく、全長で約50cmありますが、2A以上の電流を流すと電圧降下が大きそうです。 次はスプリアス、気になるところを改造しました。

次はスプリアス、気になるところを改造しました。 ミスマッチがスプリアスの原因かも・・・・というわけで、被覆線を撤去し1.5D-2V相当の同軸ケーブルに交換しました。アンテナコネクタもついでに交換、シールド側の配線もしっかり処理しました。

ミスマッチがスプリアスの原因かも・・・・というわけで、被覆線を撤去し1.5D-2V相当の同軸ケーブルに交換しました。アンテナコネクタもついでに交換、シールド側の配線もしっかり処理しました。

ナローFM化するには、低周波出力にフィルタ(スプラッタフィルタ)を挿入する必要があります。チョークコイル・コンデンサ・抵抗計5個をラグ板に組み、マイクアンプ部に固定しました。

ナローFM化するには、低周波出力にフィルタ(スプラッタフィルタ)を挿入する必要があります。チョークコイル・コンデンサ・抵抗計5個をラグ板に組み、マイクアンプ部に固定しました。