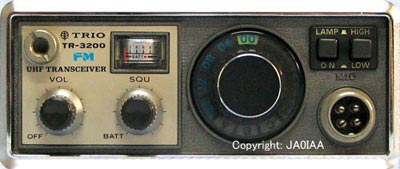

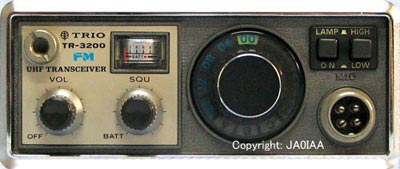

144MHzのハンディ機TR-2200G・2200GIIと同一サイズの430MHz機です。外部のデザインや中のプリント基板の構成はTR-2200GIIに似ていますが、TR-3200が先に1975年に登場し、1976年にTR-2200GIIが発売されました。

1972年にスタンダードが430MHzハンディを発売していますが、現在のハンディ機相当の大きさでバッテリ容量も小さかったと思われます。本機は単三ニッカド電池10本を内蔵でき、長時間運用を可能にしています。この意味では、本当のアマチュア向け430MHzハンディ機と言えるでしょう。

サイズ・デザインを合わせた10WブースターVB-3200も同時に入手しました。

ロッドアンテナは内蔵せず、フロントパネル左上のネジ穴に止めたようです。アンテナは入手していません。

TR-2200GIIとの違いは右上のスイッチで、本機は周波数表示の照明スイッチ、2200GIIは水晶と外部VFOの切り替えスイッチになっています。

|

|

| 上面図 |

下面図 |

入手時の実装周波数は、432.24、433.00、433.12、433.76MHzと434MHz台2チャンネルでした。実用はもちろん、評価・調整にもチャンネルが不足しますが、同一周波数構成のモービル機TR-8300に多数の水晶が入っていたので、一部を抜いて差し替えました。

受信は水晶で35MHzを発振させた後にX3、X4逓倍し、420MHz台の第一発振出力を得ます。水晶に直列にトリマが接続されており、調整可能です。

送信は水晶で24MHzを発振、変調をかけた後にX3、X2逓倍して144MHzを得ます。さらに2段増幅を経てX3逓倍後にパワーアンプで10Wを得ます。

最初に簡単に送受信をチェックしました。送信は2W弱のパワーが出るので、調整次第でOKになりそうです。

受信もSGの信号を入力するとメータが振れるのでこれも大丈夫そう・・・と思ったのですが、受信基板を手で押すとメータの振れが変わります。目盛3が7まで変化するので、接触不良を考えました。

基板を外すと、ハンダのクラックこそ見えないもののハンダの盛りも少なめです。再ハンダ・追加ハンダしたら、不具合が無くなりました。

高周波増幅・第一ミキサはトランジスタの2SC1070です。昔のよき時代のリグですから、ヘリカルキャビティのような狭帯域バンドパスフィルタはありませんし、実装周波数(432-434MHz)の2MHzをカバーすれば十分なので調整は楽です。

ちなみに、サービスマニュアル(海外版)では430-440MHzの10MHzを均一に調整するように指示されています。

中心の433MHzで最高感度になるように調整し、上下のエッジで少し補正する程度で十分でした。

|

|

| 調整前 |

調整後 |

今回は調整前のデータは取らず、メータを含めた調整を終えてからデータを取りました。メータは20dBu入力で目盛り8にセットしました。

受信感度は1uV入力でS/N 29dB (F=433.0MHz、変調周波数1KHz、周波数偏移5KHz)でした。

入手段階で、2Wの出力が得られました。ドライバ・ファイナルのトリマを調整すると、簡単に3W出力になりました。 (電源電圧13.8V時)

使用帯域幅が2MHzなので、バンドエッジになっても出力低下は認められませんが、10MHzを安定してカバーするのはさすがに無理のようです。サービスマニュアルの定格では、送信周波数は431.0-433.5MHzと記してあります。

スプリアス特性は非常に良好で、2倍の860MHzでも-65dB以下です。

右写真 F=433.00MHz、X:200MHz/div、 Y:10dB/div

当時、トリオが発売していた430MHz機はモービル機のTR-8300と本機だったはずです。水晶に互換性があるのは有難いことです。

144MHz機の場合、モービル機のTR-7200シリーズとハンディ機のTR-2200シリーズは、周波数構成が同じなのに互換性がありませんでした。水晶を入れ替えても発振しないのです。

430MHzはまだ人口の少ない頃ですし、バンド幅が広いので、機種毎に違っていたら販売店も水晶メーカーも大変です。

数年後に後継機種のTR-8400が発売されますが、PLLで多チャンネルになりました。今となっては貴重な機種です。

144MHzのハンディ機TR-2200G・2200GIIと同一サイズの430MHz機です。外部のデザインや中のプリント基板の構成はTR-2200GIIに似ていますが、TR-3200が先に1975年に登場し、1976年にTR-2200GIIが発売されました。

144MHzのハンディ機TR-2200G・2200GIIと同一サイズの430MHz機です。外部のデザインや中のプリント基板の構成はTR-2200GIIに似ていますが、TR-3200が先に1975年に登場し、1976年にTR-2200GIIが発売されました。

高周波増幅・第一ミキサはトランジスタの2SC1070です。昔のよき時代のリグですから、ヘリカルキャビティのような狭帯域バンドパスフィルタはありませんし、実装周波数(432-434MHz)の2MHzをカバーすれば十分なので調整は楽です。

高周波増幅・第一ミキサはトランジスタの2SC1070です。昔のよき時代のリグですから、ヘリカルキャビティのような狭帯域バンドパスフィルタはありませんし、実装周波数(432-434MHz)の2MHzをカバーすれば十分なので調整は楽です。

入手段階で、2Wの出力が得られました。ドライバ・ファイナルのトリマを調整すると、簡単に3W出力になりました。 (電源電圧13.8V時)

入手段階で、2Wの出力が得られました。ドライバ・ファイナルのトリマを調整すると、簡単に3W出力になりました。 (電源電圧13.8V時)