2007.10.26作成

2008.11.4修正

2010.9.26追記

トリオ TR-2300

| ☆周波数・モード | 非公開 |

| ☆定格出力 | 非公開 |

| ☆最大周波数偏移 |

非公開 |

| ☆送信周波数構成 |

非公開 |

| ☆受信周波数構成 |

非公開 |

| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |

| ☆受信方式 | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆通過帯域幅 |

非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

TR-2200シリーズの後継機種で、水晶発振からPLLに切り替わりました。水晶発振は1チャンネル毎に水晶を購入せねばならない上、2200シリーズでは最大でも12チャンネルまででした。2300は145MHz台を40KHzステップで切り替え、さらに+20KHzプッシュスイッチで20KHzを加算することで20KHzセパレーションを実現しています。

オリジナルは145MHz台(145.00-145.98MHz)のみ使用可能ですが、オプションの水晶を1個追加しマイク左のロータリースイッチで切り替えれば、144MHz台も20KHzステップでカバー出来ます。入手したリグにも、水晶が追加されていました。

2200GIIは出力が2W/0.4Wの切り替えがありましたが、2300では2200/2200Gと同じく1.0Wに戻りました。2200GIIで消費電流が700mAまで増加し、運用時間が短くなったことに市場からの反応があったからでしょうか。2300では450mAと30%以上も少なくなっています。

入手時に電池ケースがありませんでしたが、不要なので空けたままにしています。

写真では周波数表示のランプを点灯させていますが、裏面にスイッチがあり、消すことが出来ます。電池で運用する際は、消費電流を減らすように気をつけねばなりません。

|

|

| 上面 |

下面 |

不具合点の対処等

このリグも電源コネクタが3Pで、電源コードがありません。手持ちの2Pコネクタに変更しました。取り付け穴は全く同じです。

奥に見える黄色のダイオードは、電源を逆接続した時の対策で、ヒューズを切断します。

写真では外ケースとの隙間が現在空いていますが、テープを貼って埋めました。

PLL発振回路は正常に動作していました。134MHz台の信号ですが、周波数のズレも200Hz程度でした。一応調整し、100Hz以下に収めました。

受信部

当初は受信感度が悪く、40dBuの信号を入力してもメータが振れませんでした。コイルとトリマを回していくと徐々にメータが振れるようになりました。

感度は使える程度に回復し、1uV入力でS/N30dBでした。

ところが、メータの振れが芳しくありません。このリグは、フルスケールとゼロ点を2個のボリュームで設定する方式ですが、調整しても下記のように入力15dBuくらいでメータが振れ始め、33dBuでフルスケールにしかなりません。

(2008/11/4追記)

その後、ローカル局からTS-770の修理依頼を受けました。FMの送受信回路が不調でしたが、Webで

トランジスタ2SC460は劣化が早い・・・という情報を入手、全て代替品に交換したら正常に動作しました。

TR-2300も中間周波増幅に2SC460を使用しているので、早速代替品で入手した2SC829に交換しました。すると、

信号を入力した途端にメータはグンと振れるようになりました。外した2SC460のhfeをテスターで測定すると、わずか10しかありません。メータの振れが悪いのは、トランジスタの劣化が原因だったようです。

基板を外したついでに、PLL回路の2SC460も3個交換しました。水晶発振と増幅部ですから、再調整が必要です。周波数カウンタと高周波電圧計をお持ちでない方は触れてはいけません。

|

|

| 調整後 |

S特性(f=145.00MHz) |

その後、前述の中間増幅回路とSメータも再調整し完成しました。右の写真が交換した2SC460と2SC829です。感度は1uV入力でS/N33dBとなり、0.5uV以下の微弱信号でノイズを含む音が改善されました。

調整後のデータを入れ直しました。Sメータは30dBuでフルスケールになるように調整しました。

送信部

パワーは0.5W程度(電源13.8V)しか出ませんでした。パワー制御のボリュームを解除し、ドライブとファイナルのトリマを調整することで1.5W出るようになりました。144.20MHz以下で少し低下するものの、問題ありません。

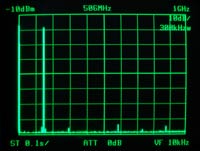

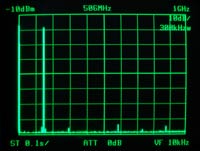

1.5W出力で測定したスプリアス特性は右の通りです。

X:10MHz/div Y:10dB/div

変調をかける水晶発振回路10.7MHzとPLLの134MHzをミックスするので、中心周波数の±10.7MHzで-60dBのスプリアスが発生しましたが、ミキサーのバランスを調整して右のようになりました。

FM変調をかける10.7MHzの発振出力も誤差が200Hzあったので、調整しました。デビエーションは問題ありませんでした。

その他

1回転で25チャンネルの切り替えはロータリーエンコーダではなく、バイナリのロータリーSWです。50チャンネルのSWは前年に発売されたTR-7500で採用されていますが、25チャンネルは記憶にありません。当時のハンディ機に実装するには、これが限界だったのでしょう。

定格の使用電圧に、「単3型ニッカド電池 X 10本、単3型乾電池 X 9本」という記述がありました。前モデルのTR-2200GIIの説明書では「単3アルカリ蓄電池

X 10本」と書かれていましたが、ニッカドがJISの正式名称になったからでしょうか、表現が変更されたようです。当時のアルカリ蓄電池はニッカドが一般的だったと思います。

2200から2300までの4機種の特徴を比較してみました。寸法と重量は実測値です。カタログや製品仕様では、寸法はツマミやアンテナのような突起物を含みませんが、重量は全機種で電池を含み、2200/2200Gはさらにマイクを含んでいます。

|

TR-2200 |

TR-2200G |

TR-2200GII |

TR-2300 |

| 発振方式 | 水晶発振 | 水晶発振 | 水晶発振 | PLL |

| チャンネル数*1 | 6(実装3) | 12(実装3) | 12(実装3) | 100(実装50) |

周波数帯域幅

(ナロー/ワイド) | ワイド | ワイド | ワイド/ナロー | ナロー |

| 送信出力 | 1.0W | 1.0W | 2.0W/0.4W | 1.0W |

| 動作電圧 | 10.5-15.5V | 10.4-15.2V | 9.6-15.6V | 9.6-16.0V |

| 受信消費電流 *2 | 38mA(12.0V時) | 55mA | 45mA | 45mA |

| 送信消費電流 *2 | 420mA(12.0V時) | 420mA | 700mA | 450mA |

| 寸法 *3 | 145W X 58H X 200D | 145W X 58H X 209D | 145W X 58H X 212D | 134W X 52H X 198D |

| 重量 *4 | 1.35kg | 1.44kg | 1.35kg | 960g |

| 使用温度 | 記述なし | 記述なし | -20 - +50℃ | -20 - +50℃ |

*1:オプション水晶を追加した場合

*2:(

)以外は13.0V時

*3:実測値、ベルト取り付け部、内蔵アンテナ、ツマミ、底足等の突起部を含む

*4:家庭用はかりによる実測値、電池・マイクを含まない

TR-2200シリーズの後継機種で、水晶発振からPLLに切り替わりました。水晶発振は1チャンネル毎に水晶を購入せねばならない上、2200シリーズでは最大でも12チャンネルまででした。2300は145MHz台を40KHzステップで切り替え、さらに+20KHzプッシュスイッチで20KHzを加算することで20KHzセパレーションを実現しています。

TR-2200シリーズの後継機種で、水晶発振からPLLに切り替わりました。水晶発振は1チャンネル毎に水晶を購入せねばならない上、2200シリーズでは最大でも12チャンネルまででした。2300は145MHz台を40KHzステップで切り替え、さらに+20KHzプッシュスイッチで20KHzを加算することで20KHzセパレーションを実現しています。

このリグも電源コネクタが3Pで、電源コードがありません。手持ちの2Pコネクタに変更しました。取り付け穴は全く同じです。

このリグも電源コネクタが3Pで、電源コードがありません。手持ちの2Pコネクタに変更しました。取り付け穴は全く同じです。 (2008/11/4追記)

(2008/11/4追記)

1.5W出力で測定したスプリアス特性は右の通りです。

1.5W出力で測定したスプリアス特性は右の通りです。