トリオの50MHzSSBハンディ機です。TR-1000から1200まで続いたAMハンディですが、時代の流れでSSBに変わりました。但し、CWはありません。

外観・サイズは同時期発売の144MHzのTR-2200GII、430MHzのTR-3200とほぼ同じです。

オークションの無断リンクがあるので、仕様は非公開です。

2011.12.3作成

トリオ TR-1300

| ☆周波数・モード | 非公開 |

| ☆定格出力 | 非公開 |

| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |

| ☆受信方式 | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆通過帯域幅 | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

大きな特徴は、50.100MHzから50.250MHzまでを15KHzステップの水晶発振11チャンネルで切替え、かつそれぞれをVXOで可変し、実質的に50.092-50.258KHzをカバーすることです。ハンディ機では、SSBで使える安定したVFOを実現するのが難しいと考えたからでしょう。

大きな特徴は、50.100MHzから50.250MHzまでを15KHzステップの水晶発振11チャンネルで切替え、かつそれぞれをVXOで可変し、実質的に50.092-50.258KHzをカバーすることです。ハンディ機では、SSBで使える安定したVFOを実現するのが難しいと考えたからでしょう。外付けVFOでVFO-40(TR-8200でも利用可)を接続すると、50.000-50.500MHzまで連続送受信出来ます。

また、CHN.Sというスイッチがあります。Channel Sweepの略称でしょうか(取説には記載されていませんが)、VXOの周波数範囲+-8KHzを自動でスイープします。たとえば50.115MHzでセットすれば、50.107-50.123MHzをスイープするのでDXスポットの50.110MHz付近の待ち受けワッチに適当です。ただし、受信してもFMのように自動停止しません。

|

|

| 上面図 | 下面図 |

2年以上前に入手しましたが、メンテナンスせずに保管していました。ざっと動作をチェック、ほぼ実用レベルなので短時間に調整を終えることが出来ました。

発振回路

水晶発振の8MHz台と水晶発振の15MHz台を2逓倍した31MHz台の信号をミックスし、39MHz台の局発を得ています。水晶は8MHz台が3個、15MHz台が4個で組み合わせは3X4=12通りですが、周波数切替のロータリースイッチは12接点なので、11チャンネル+外部VFOとなります。

水晶発振の8MHz台と水晶発振の15MHz台を2逓倍した31MHz台の信号をミックスし、39MHz台の局発を得ています。水晶は8MHz台が3個、15MHz台が4個で組み合わせは3X4=12通りですが、周波数切替のロータリースイッチは12接点なので、11チャンネル+外部VFOとなります。 発振回路・バッファ・逓倍のトランジスタ5本は2SC460でした。当初劣化を心配しましたが、十分な出力が得られていたので、交換せず周波数調整のみ行いました。(基板を外すには配線を取り外す必要があり、面倒に感じたのでHi)

発振出力はオシロで同調回路を調整し、信号レベルを改善しました。

周波数は8MHz台はOKですが、15.5MHzの2逓倍は全て300-400Hz程度ズレていたので、調整しました。VXOの可変範囲も、特に問題ありませんでした。

発振出力はオシロで同調回路を調整し、信号レベルを改善しました。

周波数は8MHz台はOKですが、15.5MHzの2逓倍は全て300-400Hz程度ズレていたので、調整しました。VXOの可変範囲も、特に問題ありませんでした。

ここで課題が一つ、VXOのボリュームが接触不良でキャリアの受信音が不連続に変化しました。ボリュームに接点洗浄剤をスプレーし、左右に回して接触の安定化を図りました。洗浄剤が接点に上手く付着しないらしく、複数回繰り返してようやく解決しました。代替品は入手不可能でしょう。

また、キャリア発振の10.6985MHzは400Hz低かったので、調整しました。

また、キャリア発振の10.6985MHzは400Hz低かったので、調整しました。

受信部

受信はほぼ問題ありませんでした。1uVの信号が十分受信出来ます。

高周波増幅から中間周波増幅までのコイルを調整し、入力信号でメータが最大になるように調整しました。高周波増幅の出力のみコイル2個の複同調ですが、50.100-50.250MHzの範囲でバランスが取れるように調整しました。

VFOを接続し周波数範囲が広くなった場合は、再調整が必要かもしれません。

高周波増幅から中間周波増幅までのコイルを調整し、入力信号でメータが最大になるように調整しました。高周波増幅の出力のみコイル2個の複同調ですが、50.100-50.250MHzの範囲でバランスが取れるように調整しました。

VFOを接続し周波数範囲が広くなった場合は、再調整が必要かもしれません。

Sメータは30dB入力でちょうどS9を示しています。十分と考え、調整はせずにそのままにしました。

最終感度は0.1uV入力でS/N10dB (F=50.175MHz)でした。

送信部

送信部も動作しており、終端型電力計を接続してマイクで話すとパワー計が振れます。

CWモードが無いのでツートーンジネレータから低周波信号をマイク端子に接続すると、1.2Wまでパワーが出ていました。ALCを解除し、増幅回路・ミキサのコイルとトリマを調整することで約2Wまで出るようになりました。

しかし、スプリアス特性は2倍の100MHzが-60dBぎりぎりでマージンがありません。ALCでパワーを規格通り1.5Wに制限し、数dBの改善を図りました。その他の周波数は近接周波数も含め、ノイズレベル以下です。

しかし、スプリアス特性は2倍の100MHzが-60dBぎりぎりでマージンがありません。ALCでパワーを規格通り1.5Wに制限し、数dBの改善を図りました。その他の周波数は近接周波数も含め、ノイズレベル以下です。

F=50.175MHz、 X:20MHz/div、 Y:10dB/div

CWモードが無いのでツートーンジネレータから低周波信号をマイク端子に接続すると、1.2Wまでパワーが出ていました。ALCを解除し、増幅回路・ミキサのコイルとトリマを調整することで約2Wまで出るようになりました。

しかし、スプリアス特性は2倍の100MHzが-60dBぎりぎりでマージンがありません。ALCでパワーを規格通り1.5Wに制限し、数dBの改善を図りました。その他の周波数は近接周波数も含め、ノイズレベル以下です。

しかし、スプリアス特性は2倍の100MHzが-60dBぎりぎりでマージンがありません。ALCでパワーを規格通り1.5Wに制限し、数dBの改善を図りました。その他の周波数は近接周波数も含め、ノイズレベル以下です。F=50.175MHz、 X:20MHz/div、 Y:10dB/div

キャリアサプレッションは、マイク入力を0にしスペアナで出力が最低になるように調整しました。-45dB以上得られています。

マイクゲインは現状のままです。実際にマイクに向かって送信し、RFメータの振れと横に置いたリグのモニタ音から十分と判断しました。

マイクゲインは現状のままです。実際にマイクに向かって送信し、RFメータの振れと横に置いたリグのモニタ音から十分と判断しました。

ファイナルトランジスタは2SC1306です。入手不可能なディスコン品で、代替品が無いのがネックです。

その他

電源コネクタは2200G/GII、3200と同じ3Pコネクタです。入手困難なので、前回同様2Pコネクタに変更しました。充電電池を内蔵した場合に充電が可能でしたが、電池を内蔵したまま充電することもないので、配線はカットしました。

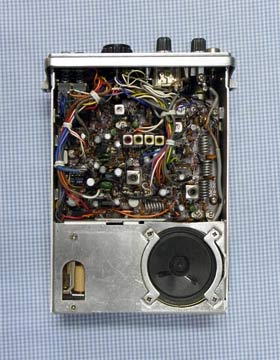

内部配線は0.5mm程度の被覆線(単線)です。基板と周辺部品の接続は全てハンダ付けで、コネクタ類はありません。ハンダ箇所が多く、ハンダを外さずに基板の取り外すには手間がかかりました。基板上パーツの集積度も高く、メンテナンスは面倒です。

トランジスタやコンデンサは余裕を持って多数交換したかったのですが、手の届く数個のみの交換に止めました。

トランジスタやコンデンサは余裕を持って多数交換したかったのですが、手の届く数個のみの交換に止めました。