VFO内蔵のTR-1100を改良した50MHz1Wハンディ機です。TR-1000の大ヒットで、50MHzではトリオがトップメーカーの時代でした。

TR-1100は50-54MHzをフルカバーするものの、送信周波数を受信周波数に合わせるキャリブレート操作は必要で、煩雑でした。HFのAM送受信機に慣れている人ならキャリブレートは当たり前でしたが、受信周波数を合わせるだけで即送信可能な本機は大変便利でした。

また、4MHzもの広帯域で送信電力を均一に確保するのは非常に難しいことでした。

本機は、36-38.5MHzの送受信共用VFOに水晶発振をミックスしてキャリブレートを廃止しています。帯域幅も2.5MHzに絞り込むことでバンド内の特性差が抑えられ、大きなダイヤルでチューニングも容易になりました。大都市を除き52.5MHz以上はガラガラでしたから、この設計方針は正解だったと思います。

VFO以外に、水晶1個(6MHz台)で固定チャンネルを1個増設出来ます。51.0MHzのFM待ちうけ受信に使えそうです(後述する問題はありますが)。

|

|

| 上面図 |

下面図 |

上面からはVFOを含む受信部(高周波増幅から第二ミキサまで)と送信部(低周波増幅と固定チャンネル発振)の前側の基板ユニットAが見えます。一方、後ろ側は下面側に部品が取り付けられた残りの回路基板ユニットBがあります。

単二電池9個を内蔵出来ますが、専用ケースに収納することで詰め込みが楽になりました。電池ケースを外すと、ユニットBの基板が見え、メンテナンスが可能です。

電源を入れてSGで信号を入力、十分使えそうな感触を得ました。まずは安心・・・・と思った途端にトラブルが発生しました。SGとリグの間のケーブルに触れると、メータが変動します。

アンテナを接続するM型メスコネクタの接触不良です。このころTR-1100を使用していましたが、同様な現象がありました。コネクタを完全に回しきらないとガタツキがあり、簡単に接触が悪くなります。芯線側と絶縁部の間が空きすぎ、外被側のネジピッチも隙間がありすぎます。

送信でも同様で、送信中にケーブルに触れるとパワーがいきなり出なくなります。

手持ちのコネクタに交換しました。差し込んで回しきる少し前でもメータは変動しません。安心して使えるようになりましたが、当時と現在で製品の標準規格が違っていたのでしょうか。

VFOはダイヤル50.0MHzで36.0MHz、52.5MHzで38.5MHzになります。52.5MHzで100KHz低くなっていたので、周波数を調整しました。50.0MHzはコイル、52.5MHzはコンデンサを調整し、数回繰り返して合わせ込みます。

受信の第二局発13.545MHz、送信の14MHz発振はいずれも水晶発振ですが、発振出力の調整のみでOKでした。周波数調整トリマはありません。

送信の発振回路は、手持ちの回路図は周波数調整トリマがありますが、このリグはトリマの大きさ程度の穴なしスペースが残っています。後期モデルと推測します。

受信は出来ましたが、トラブルに気づきました。アンテナを外すと、発振らしき低周波音が数箇所で聞こえ、メータがS9まで振れます。フロントパネルのホイップアンテナの先端を指で触れただけでも同様の現象が出ます。

低周波回路を中心に電解コンデンサを交換しましたが、直りません。

高周波増幅部のパターンに指を触れると、発振が止まることがあります。高周波増幅回路周辺を再ハンダしたところ、ピタリと発振がおさまりました。外観は問題が無いのですが、ハンダ不良があったようです。

51.0MHzの信号をSGから入力し、Sメータが最大に振れるようにコイルを調整しました。

AM感度は0.9uV入力でS/N10dB(30%変調)となり、規格は満足しています。FMの信号に慣れてしまったせいか、AM受信のノイズっぽさは否めません。

気になるのはSメータの特性で、30dB入力でS9となるように調整しましたが、S9以上でメータの振れがにぶく100dBを入力しても+40dBで止まってしまい、フルスケールの+60dBになりません。弱い信号で振れ、強い信号で振れにくい特性です。AGC回路のデバイスを交換したり、コンデンサ容量を変えても改善されないため、適当なところで妥協しました。

オシロで見ると、第三中間周波増幅の出力が飽和しています。この出力を整流してSメータを振らせていますが、中間周波増幅のゲインを落とし、Sメータアンプを追加したほうが良さそうです。

送信部は当初出力0.5Wでした。51.0MHzでミキサ出力からファイナルまでのコイル・トリマを調整し、1.2Wまで出るようになりましたが、ファイナルの出力トリマ40pFの容量が不足していました。新品の50pFに交換し、1.7Wを得ました。

出力はバンドエッジで1.4Wに低下しますが、まずまずです。

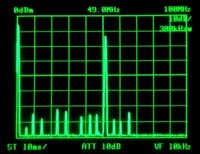

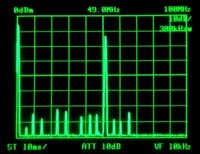

気になるのはスプリアスで、バンド外のあちこちに発生しています。いずれも水晶発振14MHzの整数倍とVFO36MHz、これらの混合によって発生する成分ですが、最悪値で-45dBです。周波数を高くするとVFOの原発振の成分(36-38.5MHz)が増加してきます。50MHzに近いほど同調回路で除去出来ず、目立ちます。

出力回路のローパスフィルタが働いてるようで、70MHz以上はスプリアスが見当たりません。

X:10MHz/div、 Y:10dB/div、 F=51.0MHz

上下カバーの有無は関係なく、回路からの放射ではありません。製品規格上は不要スプリアス1mW(-30dB)以下を満足していますが、今となっては電波を出すにはためらいを感じます。

ミキサからドライブまでの信号が同調回路以外で結合して漏れているのでは?と考えました。再ハンダし、パスコンを交換したりGND位置を変更しましたが、数dB改善されるだけです。

バンドパスフィルタを追加しても、50MHzに近い成分は十分な減衰特性が期待出来ません。まず50MHz近傍のスプリアスを小さくするように調整しました。

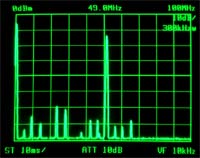

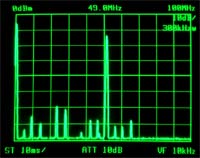

スペアナで確認しながらファイナル・ドライバの空芯コイルのピッチとトリマを調整した結果、パワーは1.5Wに減りましたが、左下写真のように30MHz以上のスプリアスが数dB改善されました。

23MHz、28MHzのスプリアスは大きくなっていますが、これをバンドパスフィルタで取り除こうという狙いです。

左:バンドパスフィルタ挿入前

(上記コメント時)

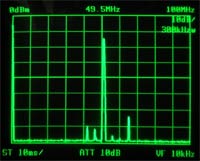

右:バンドパスフィルタ挿入後

(下記コメント時)

X:10MHz/div

Y:10dB/div

F=51.0MHz

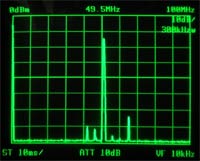

この後、外付けのバンドパスフィルタを作って挿入しました。簡単なものですが、40MHz以下のスプリアスが無くなり、効果大です。しかし、65MHz(水晶14MHz

X2 + VFO37MHz)が変化しません。バンドパスフィルタ単体の特性では問題ないのですが・・・・。

ここで、縮めたホイップアンテナの先端に触れるとスプリアスが減ることに気づきました。アンテナコネクタに並列にホイップが接続されているので、試しにコネクタ−ホイップ間の配線(下写真の矢印)を外したところ、見事にスプリアスが-60dB以下に減少しました。

外部アンテナコネクタにホイップが加わることでバンドパスフィルタ入力側のインピーダンスが乱れ、本来の減衰特性が得られなかったようです。

しかし、ホイップが使えなくなると困るので、配線を単線から同軸ケーブルに変更し改善しました。

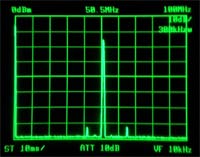

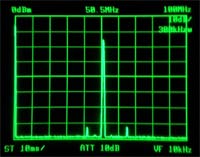

右のスペクトルは、以上の対策を施し、さらに再調整した最終特性です。

スプリアスはぎりぎり-60dBには届きませんが、測定誤差を含めれば十分でしょう。対策前に比べれば雲泥の差です。

パワー計の表示値は1.3Wになりました。

このバンドパスフィルタ、外付けではなく内部に実装したかったのですが、残念ながらスペースが足りません。電池ケースをつぶせば入りますが、ハンディの機能は残したいという思いがあり、外付けを選択しました。

リニアアンプを自作する機会があったら、入力回路にしっかりと追加します。

背面にAM/FMの切り替えとVFO/XTALの切り替えを行うスライドスイッチがあります。スイッチが背面では操作がしにくいのでは?と思うのですが、実際にお使いになった方はいかがだったでしょうか。

モードの間違いは受信音質とノイズで分かりますが、ダイヤルを回して誰も聞こえない・・・と気づいてみたら水晶の固定チャンネルだったというミスがあったでしょうか。

フロントパネルにスイッチがあれば間違いありませんが、狭いパネルがゴチャゴチャになって悩ましいところです。

ところで、FM受信に不可欠なスケルチがなく、FMで無信号時にノイズが出っぱなしです。AMの待ちうけ受信に比べ、大変耳障りです。FMを活用するなら、イヤホンジャックを側面に移動し、空いたスペースにモード切替スイッチ付きのスケルチボリュームがあったほうが良かったでしょう。

モード切替スイッチの位置・スケルチの有無を考えると、FMはオマケのような存在ですね。

本機は、36-38.5MHzの送受信共用VFOに水晶発振をミックスしてキャリブレートを廃止しています。帯域幅も2.5MHzに絞り込むことでバンド内の特性差が抑えられ、大きなダイヤルでチューニングも容易になりました。大都市を除き52.5MHz以上はガラガラでしたから、この設計方針は正解だったと思います。

本機は、36-38.5MHzの送受信共用VFOに水晶発振をミックスしてキャリブレートを廃止しています。帯域幅も2.5MHzに絞り込むことでバンド内の特性差が抑えられ、大きなダイヤルでチューニングも容易になりました。大都市を除き52.5MHz以上はガラガラでしたから、この設計方針は正解だったと思います。 本機は、36-38.5MHzの送受信共用VFOに水晶発振をミックスしてキャリブレートを廃止しています。帯域幅も2.5MHzに絞り込むことでバンド内の特性差が抑えられ、大きなダイヤルでチューニングも容易になりました。大都市を除き52.5MHz以上はガラガラでしたから、この設計方針は正解だったと思います。

本機は、36-38.5MHzの送受信共用VFOに水晶発振をミックスしてキャリブレートを廃止しています。帯域幅も2.5MHzに絞り込むことでバンド内の特性差が抑えられ、大きなダイヤルでチューニングも容易になりました。大都市を除き52.5MHz以上はガラガラでしたから、この設計方針は正解だったと思います。

電源を入れてSGで信号を入力、十分使えそうな感触を得ました。まずは安心・・・・と思った途端にトラブルが発生しました。SGとリグの間のケーブルに触れると、メータが変動します。

電源を入れてSGで信号を入力、十分使えそうな感触を得ました。まずは安心・・・・と思った途端にトラブルが発生しました。SGとリグの間のケーブルに触れると、メータが変動します。 気になるのはSメータの特性で、30dB入力でS9となるように調整しましたが、S9以上でメータの振れがにぶく100dBを入力しても+40dBで止まってしまい、フルスケールの+60dBになりません。弱い信号で振れ、強い信号で振れにくい特性です。AGC回路のデバイスを交換したり、コンデンサ容量を変えても改善されないため、適当なところで妥協しました。

気になるのはSメータの特性で、30dB入力でS9となるように調整しましたが、S9以上でメータの振れがにぶく100dBを入力しても+40dBで止まってしまい、フルスケールの+60dBになりません。弱い信号で振れ、強い信号で振れにくい特性です。AGC回路のデバイスを交換したり、コンデンサ容量を変えても改善されないため、適当なところで妥協しました。 気になるのはスプリアスで、バンド外のあちこちに発生しています。いずれも水晶発振14MHzの整数倍とVFO36MHz、これらの混合によって発生する成分ですが、最悪値で-45dBです。周波数を高くするとVFOの原発振の成分(36-38.5MHz)が増加してきます。50MHzに近いほど同調回路で除去出来ず、目立ちます。

気になるのはスプリアスで、バンド外のあちこちに発生しています。いずれも水晶発振14MHzの整数倍とVFO36MHz、これらの混合によって発生する成分ですが、最悪値で-45dBです。周波数を高くするとVFOの原発振の成分(36-38.5MHz)が増加してきます。50MHzに近いほど同調回路で除去出来ず、目立ちます。 ミキサからドライブまでの信号が同調回路以外で結合して漏れているのでは?と考えました。再ハンダし、パスコンを交換したりGND位置を変更しましたが、数dB改善されるだけです。

ミキサからドライブまでの信号が同調回路以外で結合して漏れているのでは?と考えました。再ハンダし、パスコンを交換したりGND位置を変更しましたが、数dB改善されるだけです。

外部アンテナコネクタにホイップが加わることでバンドパスフィルタ入力側のインピーダンスが乱れ、本来の減衰特性が得られなかったようです。

外部アンテナコネクタにホイップが加わることでバンドパスフィルタ入力側のインピーダンスが乱れ、本来の減衰特性が得られなかったようです。 背面にAM/FMの切り替えとVFO/XTALの切り替えを行うスライドスイッチがあります。スイッチが背面では操作がしにくいのでは?と思うのですが、実際にお使いになった方はいかがだったでしょうか。

背面にAM/FMの切り替えとVFO/XTALの切り替えを行うスライドスイッチがあります。スイッチが背面では操作がしにくいのでは?と思うのですが、実際にお使いになった方はいかがだったでしょうか。