違反の事例を こちら に掲載しています。

2004.11.7作成

|

| ☆周波数・モード | 144MHz FM |

| ☆定格出力 | 非公開 |

| ☆最大周波数偏移 | 非公開 |

| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |

| ☆受信方式 | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆通過帯域幅 | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

2010.10.5

オークションの無断リンクが依然としてあるので、上記仕様を非公開とします。

オークションの無断リンクが依然としてあるので、上記仕様を非公開とします。

このリグの説明

アイコムが初めて高さ40mm以下のリグとして発売したものです。スタンダードが1982年に430MHz機のC7900、翌年春にケンウッドがTM-201/401といずれも40mm以下の薄型リグを発売したのを追った模様です。

プッシュスイッチを小さくし、周波数表示をメインダイヤル横に配置して高さを抑えています。前機種のIC-25と比べると、横・奥行きは同じです。

プッシュスイッチを小さくし、周波数表示をメインダイヤル横に配置して高さを抑えています。前機種のIC-25と比べると、横・奥行きは同じです。

受信部

受信は出来ましたが、感度が低下しているようです。「感度が低下」という判断は、経験上20dBuの信号を入力してS表示がフルスケールの2/3程度に達していればまあまあ、という個人的な基準によるものです。Sは3つくらいしか表示しなかったのです。

基本性能を調査しました。

146MHz以上に感度最大点があるようです!? 経年変化によるものか、あるいは過去のオーナーがアマチュアバンド外を受信するために調整したのかは不明です。これでは実用にはなりません。

ヘリカルキャビティ・IF段のコイルを順番に調整します。いつもの通り144.70MHz及び145.80MHzで感度差が少ないように調整します。

ヘリカルキャビティを調整すると、面白いようにS表示が上がってきます。

146MHz以上に感度最大点があるようです!? 経年変化によるものか、あるいは過去のオーナーがアマチュアバンド外を受信するために調整したのかは不明です。これでは実用にはなりません。

ヘリカルキャビティ・IF段のコイルを順番に調整します。いつもの通り144.70MHz及び145.80MHzで感度差が少ないように調整します。

ヘリカルキャビティを調整すると、面白いようにS表示が上がってきます。

調整後の特性を下図に示します。10dBもの改善が出来ました。S1だった信号がS9になったのです。

(右図、145.0MHzの値))

(右図、145.0MHzの値))

|

|

|

| 調整前 | 調整後 | S特性 |

S表示の調整は20dBu入力で9+20dBが点灯するようにしました。

実はIC-25のサービスマニュアルを入手したのですが、ここでは+10dBuでS9が表示するように、との事。他社に比べ非常に甘いです。S表示は未だに悩みますHi。

実はIC-25のサービスマニュアルを入手したのですが、ここでは+10dBuでS9が表示するように、との事。他社に比べ非常に甘いです。S表示は未だに悩みますHi。

送信部

パワーは144〜146MHzの範囲で16W出ました。何ら問題ありません。

これで終了・・・・・・・と思ったら、大変なことに気付きました。

リグの周波数表示が145.00MHzなのに、送信したら周波数カウンタの表示が145.01MHzなのです!

PLLの分周のズレ(10KHzステップですから)?、でも受信は問題ありません。PLL ICの故障?・・・・これは過去に経験がありますが納得いきません。

これで終了・・・・・・・と思ったら、大変なことに気付きました。

リグの周波数表示が145.00MHzなのに、送信したら周波数カウンタの表示が145.01MHzなのです!

PLLの分周のズレ(10KHzステップですから)?、でも受信は問題ありません。PLL ICの故障?・・・・これは過去に経験がありますが納得いきません。

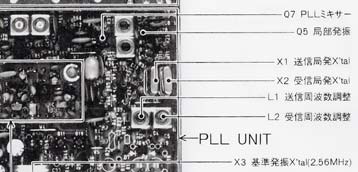

取り扱い説明書を見てみました。フタを開けた写真がありましたが、ここで「送信周波数調整」と書かれたコイルを発見しました。(右図)

取り扱い説明書を見てみました。フタを開けた写真がありましたが、ここで「送信周波数調整」と書かれたコイルを発見しました。(右図)ブロックダイヤグラムを見ると、送信の場合は「送信局発クリスタル」で21.490MHzを発振させ、6逓倍して128.94MHzを得ているようです。これをPLLで発振された信号と混合し、差分の15.06〜17.06MHzを得た後にプログラムデバイダへ入ります。

この周波数がズレているのか・・・・と半信半疑で送信しながらコイルを回すと、どんどん周波数が下がっていき、周波数カウンタと表示値が合うようになりました。

何か勘違いがあるかも・・・・・・と念のため144.00MHzと145.98MHzで周波数を測定しました。測定値は10Hz単位まで読めますが、1KHz以下の数値は全て同じでした。これが原因だったようで、ズレがたまたま10KHzというキリの良い周波数になっていたようです。

でも10KHzもズレるなんて変な話です。送信+10KHzのスイッチがあるのか?と探しまくりましたHi。

さて、受信周波数の調整もしなければ・・・・と思ったのですが、テストポイントとおぼしき箇所が見当たりません。少し頭を冷やした後日、回路図を見て測定できそうな基板上のパターンを発見。測定したら約1.5KHz低い周波数になっていました。これも調整しました。

その他

譲っていただいた方から、取り扱い説明書と回路図のコピーをいただきました。取り扱い説明書はアイコムのHPからPDFファイルでダウンロード出来るので心配ありませんが、回路図は不可能です。3枚に分割されたコピーが添付されていました。

少しでも困ったときに手を入れられるように、回路図だけは持ちつづけていきたいものです。

尚、回路図はあってもPLL回路は非公開です。送受信改造に利用されないように・・・・という配慮でしょうが、その後雑誌で送受信改造が当たり前のように掲載されたので、あまり意味がなくなりました。

少しでも困ったときに手を入れられるように、回路図だけは持ちつづけていきたいものです。

尚、回路図はあってもPLL回路は非公開です。送受信改造に利用されないように・・・・という配慮でしょうが、その後雑誌で送受信改造が当たり前のように掲載されたので、あまり意味がなくなりました。

各種リグの回路図だけを集めてYahoo!オークションで売っている方がいます。手間ひまを考えると商売にはなりっこないのですが、購入は少しためらいます(と言って、実は1枚持っているHi)。