PLLが当たり前になった後、小型化へ移行し始めた時代のリグです。

144MHzFM多チャンネルのリグ(オールモードは除く)はIC-270からIC-255と引き継がれましたが、寸法はそれぞれ156W X 58H X 228D mm、185W X 64H X223D mmでした。横幅・奥行ともかなり小さくなりましたし、重量も2.1・2.45kgが1.5kgと大変軽くなりました。

小さくなると修理がしづらくなりそうですが、まだ大丈夫なレベルです。チップ部品は入っていません。

姉妹機として430MHz帯用のIC-35も発売されました。

|

|

| 上面図 |

下面図 |

感度はあまり良くありませんでした。というのは、このリグのメーカーサービスマニュアルを持っており、受信部の調整方法のページで『10dBuの信号を入力してS9が表示するように』との記述があったからです。

実際は10dBu入力でSは1つだけ点灯し、1dBu増やすとS3が点灯します。S表示の設定がずれていることもありますから、即感度低下とは言えませんが、調整することにしました。

入手時146MHz以上受信可能な改造がしてありましたので、148MHzまで受信感度のデータを取りました。

調整前は144-146MHzでほぼ均一、146MHzを越えると感度低下傾向のようです。144MHzのデータは取れませんが、低いほうへ同調していそうです。

RFコイル・ヘリカルキャビティ・IFコイルを調整します。調整後の結果が下図です。S1だった入力信号がS8-9にアップしたことになります。

感度は20dBNQ 0.3uV、あるいは1uV入力 S+N/N34dBでした。

パワーは144〜146MHzの範囲で11W出ました。ドライバ段のコイルとトリマを調整し、14Wが得られました。

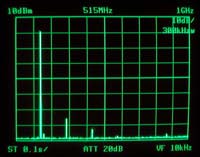

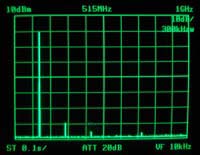

しかしスプリアス特性がいけません、2倍の290MHzが-55dBです。ドライバ出力をスペアナで観察しながら調整しましたが、改善されません。ファイナルユニットに原因があります。

ファイナルユニットを分解、ローパスフィルタのコイルを伸ばしたり縮めたりしても変化ありません。ローパスフィルタが高調波の周波数で大きく減衰する特性だそうですが、定数が狂ったのかもしれません。

対策の第一弾として、パワーを落としました。2次高調波は12Wで-58dB、10Wで-60dBまで改善されます。10W出れば十分です。

第二弾は、トランシーバ出力に

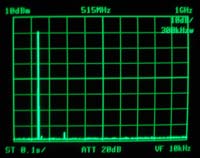

144/430MHzのデュープレクサを取り付けました。デュアルバンドでもないのに何故・・と言われそうですが、144MHz機にとっては格好のローパスフィルタとなるのです。

ジャンクのリグをオークションで購入した際、『おまけ』で入っていたダイヤモンドのDP-DF770です。SGとスペアナで144MHz側の特性を調べてみると、HFから200MHzまではほぼ損失0、徐々に損失が増えて290MHzでは-24dBになります。立派なフィルタです。

同軸間の結合もあるのでしょう、スッキリ消滅とはなりませんが-65dBまで落ちて無事クリアです。

デュープレクサの430MHzのコネクタには、ダミーを入れて終端しておきましたが、スプリアス特性にはほとんど影響しませんでした。今回のような場合、430MHz側は1W程度の抵抗で十分です。

なお、145±10.7MHzの近接スプリアスは最悪-52dBでしたが、コイル調整で改善され-70dBになりました。このリグは10.7MHzの水晶発振にリアクタンス変調をかけ、133MHz台のPLL発振とミックスしています。近接スプリアスも注意したいところです。

変調が浅めだったので、調整をしようとしたら、マイクゲイン調整のVRらしきものがありません。デビエーション調整のVRと兼ねているようで、サービスマニュアルではAF信号を600mV加えてデビエーションを調整した後、1/10の60mVに落としてデビエーションが規格値以上であればOK、と記されています。一応、そのまま従いました。

回路図には片側オープンな抵抗R23、何かオプションを想定したものかもしれません。初段のTr Q4はゲイン1のバッファです(マニュアルでは「増幅」と書かれていた)。オシロで波形を観察して気づきました。ローインピーダンスマイクをIC1のハイインピーダンス入力に合わせるためのインピーダンス変換でしょう。変調が浅いのは、このゲインが無いからか?と考え込みましたHi。

この機種は、オークションで日本語サービスマニュアルを入手しました。サービスマニュアルにしては安かったことと、アイコムのリグの調整方法のクセを取得したかったからです。

まだ初期の製品だからでしょうか、プリントパターン上の部品配置図がありません。プリントパターンの写真があって、調整箇所が示してあるだけです。基板にパーツのNoが記載されているので回路図から追ってゆくことは可能なのですが、メンテナンス上は一工夫必要でしょう。

このリグも受信改造がなされていました。144.00-149.99MHzまで周波数が可変できます。手元の資料をもとに修復をしようとしたら、改造部品が見当たりません。回路を追っていけば何とかなりそうですが、面倒くさいので止めましたHi。手抜きです。

PLLが当たり前になった後、小型化へ移行し始めた時代のリグです。

PLLが当たり前になった後、小型化へ移行し始めた時代のリグです。

第二弾は、トランシーバ出力に144/430MHzのデュープレクサを取り付けました。デュアルバンドでもないのに何故・・と言われそうですが、144MHz機にとっては格好のローパスフィルタとなるのです。

第二弾は、トランシーバ出力に144/430MHzのデュープレクサを取り付けました。デュアルバンドでもないのに何故・・と言われそうですが、144MHz機にとっては格好のローパスフィルタとなるのです。