私の手持ちにしては珍しく?ワンオーナー品、つまり新品で購入したリグです。借り住まいのアパートにアンテナを上げ、細々ながら無線を楽しもうか・・・・と入手しました。

アイコム初の144/430MHzデュアルバンダーですが、ケンウッドがTW-4000、ヤエスがFT-2700Rを発売していたようです。これらに比べ安価だったことが購入の理由でした。まだ144/430MHzを同時に受信する機能はありません。

|

|

| 上面(送信・PLL回路) |

下面(受信・変調回路) |

以前より手を加えており、初期の状態ではありません。受信は感度を調整し、Sメータもいじりました。送信はパワーモジュールを交換して25W機仕様にしています。

まず144MHzからです。145MHz台のほうが感度が良さそうです。

VHF側のヘリカルキャビティは高周波増幅の入力・出力いずれも2段です。144.7MHzと145.8MHzで同一感度になるように調整しました。その後中間周波増幅のコイルも調整し、S1.5から2のアップです。中間周波増幅以降は430MHzと共通回路ですので、430MHzにも効果があります。

続いて430MHzですが、438MHzより上になると感度低下傾向です。昔、触った影響でしょう、オリジナル特性ではないと思います。

ヘリカルキャビティが第一高周波増幅(3SK121)の出力と第二高周波増幅(2SK125)の間に2段、さらに第二の出力に2段あります。432MHzと438MHzで調整を繰り返しましたが、上手くバランスが取れません。

適当なところで止めたら、430MHz付近が最良になってしまいました。低めが幾分か改善された程度です。

Sの表示は同一入力でも430MHzが大きくなりすぎています。ここも下手に手を加えたからでしょう(反省Hi)。

調整点をどこにおくか?を考え、15dBuでS9になるようにセットしました。調整はバンド毎に可能ですが、回路上430MHzを調整してから144MHzを調整します。430MHzはクリチカルです。

15年くらい前ですが、パワーモジュールを交換しています。オリジナルは10W機ですが、144MHzはSC1005をM57737、430MHzはSC1012をM57729に変更しました。いずれも三菱製で、FM25W機向けの部品です。

規格では、いずれも標準で出力35W(Pin=0.2W)が得られるようです。

モジュール以外にダイオードスイッチのダイオードも交換が必要で、MI308をMI407に変更しました。

これらは、当時CQ誌に掲載された記事を参考にしました。

さて、ドライブ段を調整すると簡単に30Wの出力が出ます。連続送信するとヒートシンクが熱くなりますが、25W機のIC-2300Dとは外観寸法も形状も同じですから、ヒートシンクの放熱は大丈夫そうです。余裕を持って25Wまで落として調整を終えました。

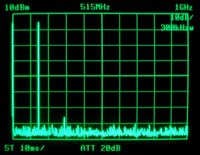

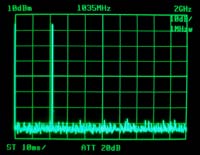

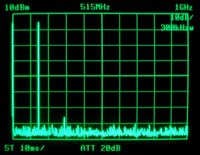

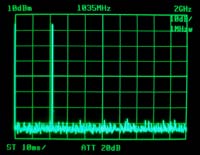

スプリアス特性は144で2倍高調波が-60dBぎりぎり、430MHzは良好です。

144MHzの特性を改善しようと考えましたが、ファイナルのモジュールもドライブ段も調整箇所がありません。430MHzはドライブ段でトリマが2つありますが・・・。

|

|

| 144MHz |

430MHz |

144MHz:

X:100MHz/div、Y:10dB/div

F=145.00MHz

430MHz:

X:200MHz/div、Y:10dB/div

F=433.00MHz

周波数は驚くほどピッタリ、誤差100Hz以下で調整不要でした。変調の調整も同様でした。

ところでスケルチのツマミを引くとローパワーに切り替わるのですが、故障していました。メーカーから部品を取り寄せようとしましたが、在庫が無くなったとのこと。某販売店から部品取りでストックしてあったボリューム(中古)を譲ってもらいました。

プリント基板上にトランジスタ・FET・ダイオード、抵抗・コンデンサが並んでいるとホッとしますHi。90年に近づくほどチップ部品が多用されますが、レストアが大変難しくなります。

ハンディ機でチップ部品の実績が出来た時代です。小型化のため、モービル機でもチップ部品が順次増えていきましたが、ハンダゴテを握るマニアにとって、ますます手を加えることが出来なくなりました。「アマチュア通信局」に変貌せざるを得ませんね。

私の手持ちにしては珍しく?ワンオーナー品、つまり新品で購入したリグです。借り住まいのアパートにアンテナを上げ、細々ながら無線を楽しもうか・・・・と入手しました。

私の手持ちにしては珍しく?ワンオーナー品、つまり新品で購入したリグです。借り住まいのアパートにアンテナを上げ、細々ながら無線を楽しもうか・・・・と入手しました。

私の手持ちにしては珍しく?ワンオーナー品、つまり新品で購入したリグです。借り住まいのアパートにアンテナを上げ、細々ながら無線を楽しもうか・・・・と入手しました。

私の手持ちにしては珍しく?ワンオーナー品、つまり新品で購入したリグです。借り住まいのアパートにアンテナを上げ、細々ながら無線を楽しもうか・・・・と入手しました。