水晶発振による23チャンネルトランシーバです。受信は14MHz台の水晶を発振させてから9逓倍しており、トリオ(現ケンウッド)の同時期モデルであるTR-7200Gと同じです。ところが、送信は18MHz台の水晶を発振させて8逓倍しており、TR-7200Gの12MHzを12逓倍するスタイルとは異なっています。

水晶・逓倍段数による回路コストと安定度の兼ね合いでメーカーの見解が異なったようです。

また、本機はワイドセパレーション(40KHzステップ)対応機ですので、現在使用するには20KHzステップへのナロー化が必要です。

|

|

| 上面図 |

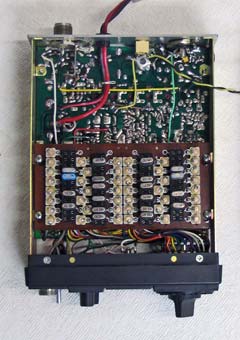

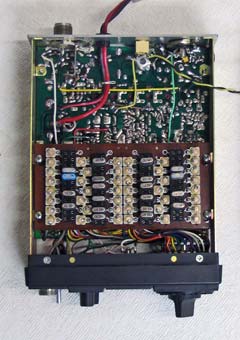

下面図 |

下面の基板は水晶ソケットと周波数調整用のトリマが載っているだけです。上面側の基板1枚に残りの回路が全て入っています。

メーカー実装周波数は144.40、144.48、144.60、144.72、144.80、145.00、145.20、145.32MHzの8チャンネルだけです。これに、前オーナーが2チャンネルを追加しています。

周波数の調整はトリマで行いますが、本機は送信周波数だけでなく受信周波数もトリマで調整可能です。通常は受信はトリマはありませんが、ナロー化で周波数精度を厳しく求められることを予想したのではないでしょうか。

(説明書の定格には、「送信部最大周波数偏移 15KHz(5KHz可)」という記述があります。)

初期データを取り、使えそうな感触を得ました。早速調整した結果が下の調整前のデータです。

高周波増幅(3SK48)の入力コイルと2ndミキサーのコイルを回すと、Sメータが大きく振れるようになりました。5段のヘリカルキャビティは基板裏面にコアが見えるので、繰り返し調整しました。これが下の調整1です。

次に、従来から実施していたMOS FETの対策です。3SK48のケースと入力側コイルL1のケースを0.01μFのコンデンサで接続します。(下の写真) これが下の調整2です。今回も効果が認められました。以上から得られたSメータの表示値の変化を右図に示しました。S3だった信号が調整1でS5に、調整2でS6になります。

感度は、1μV入力でS/N 33dBでした。

この後、受信のナロー化で455KHzのセラミックフィルタを交換(CFM455C→CFM455E)しました。

|

|

|

| 調整前 |

調整1

コイル調整 |

調整2

FETにコンデンサ追加 |

最後に受信周波数の調整です。調整ポイントに周波数カウンタを接続し、30分エージング後の安定状態で誤差200Hz以内にしました。

トリマを回すと、130MHz台の発振周波数で15KHz程度は容易に変化します。まだ部品の特性ばらつきが大きい時代だったのではないでしょうか。

送信は初期状態で約6.5Wでした。ファイナル・ドライバ・発振逓倍段のトリマ・コイルを回し、9Wの出力を得ました。

10Wに満たないので、調整箇所を探していたら発見しました。

電源スイッチ(右写真)です。

電源をON-OFFしている途中、急に出力が増えてきました。接触不良で電圧降下があるのでしょう、繰り返しON-OFFしていたら安定して10W出るようになりました。

いずれ不具合が再発すると思われるので、メーカーからスイッチを入手する予定です。

スプリアス特性は良好です。

基本発振周波数が高いほど近接スプリアスには有利でしょう。(とは言え、12MHz台の発振でも問題ないリグが多いのですが)

送信周波数は±4KHzの誤差がありました。30分程度エージングした後、誤差200Hz以内に収めました。

もう一点ご紹介します。送信出力のメータ表示です。

普通は出力を小容量のコンデンサで拾った後にダイオードで整流してメータを振らせます。メータに流れる電流はボリュームで調整するのですが、本機はダイオードを出力ローパスフィルタの近くに配置し、コイルとの距離を調整することでメータの振れを調整するのです(○の箇所)。

コストダウンを狙ったものでしょうか。名案でもありますが、モービル機の場合、振動の影響を受けるので、長期動作には少し不安があります。

水晶発振側の下部カバー裏に、水晶の挿入位置とトリマの関係が記載されている紙が貼ってありました。(右写真)

取説に記載されているケースが多いのですが、調整箇所を誤ると他の周波数の調整がずれます。明記してあるのは結構なことです。

見にくいでしょうが、右下の青い文字は「EXPORT MODEL CHANNEL NUMBER」と記されています。つまり、ダイヤルの周波数表示は輸出仕様では青い数字のように「5」「12」と書かれているということです。一方、国内はKHz台の上2ケタで「60」「00」となります。

周波数を表示させるのが当たり前になった当時、海外では相変わらずチャンネルナンバーだったのでしょうかHi。

チャンネルが少なく、実用にはなりません。他の井上のリグの水晶と互換性があるかもしれないので、気長にジャンク探しをしますHi。

水晶発振による23チャンネルトランシーバです。受信は14MHz台の水晶を発振させてから9逓倍しており、トリオ(現ケンウッド)の同時期モデルであるTR-7200Gと同じです。ところが、送信は18MHz台の水晶を発振させて8逓倍しており、TR-7200Gの12MHzを12逓倍するスタイルとは異なっています。

水晶発振による23チャンネルトランシーバです。受信は14MHz台の水晶を発振させてから9逓倍しており、トリオ(現ケンウッド)の同時期モデルであるTR-7200Gと同じです。ところが、送信は18MHz台の水晶を発振させて8逓倍しており、TR-7200Gの12MHzを12逓倍するスタイルとは異なっています。

次に、従来から実施していたMOS FETの対策です。3SK48のケースと入力側コイルL1のケースを0.01μFのコンデンサで接続します。(下の写真) これが下の調整2です。今回も効果が認められました。以上から得られたSメータの表示値の変化を右図に示しました。S3だった信号が調整1でS5に、調整2でS6になります。

次に、従来から実施していたMOS FETの対策です。3SK48のケースと入力側コイルL1のケースを0.01μFのコンデンサで接続します。(下の写真) これが下の調整2です。今回も効果が認められました。以上から得られたSメータの表示値の変化を右図に示しました。S3だった信号が調整1でS5に、調整2でS6になります。

最後に受信周波数の調整です。調整ポイントに周波数カウンタを接続し、30分エージング後の安定状態で誤差200Hz以内にしました。

最後に受信周波数の調整です。調整ポイントに周波数カウンタを接続し、30分エージング後の安定状態で誤差200Hz以内にしました。 10Wに満たないので、調整箇所を探していたら発見しました。電源スイッチ(右写真)です。

10Wに満たないので、調整箇所を探していたら発見しました。電源スイッチ(右写真)です。 もう一点ご紹介します。送信出力のメータ表示です。

もう一点ご紹介します。送信出力のメータ表示です。 水晶発振側の下部カバー裏に、水晶の挿入位置とトリマの関係が記載されている紙が貼ってありました。(右写真)

水晶発振側の下部カバー裏に、水晶の挿入位置とトリマの関係が記載されている紙が貼ってありました。(右写真)