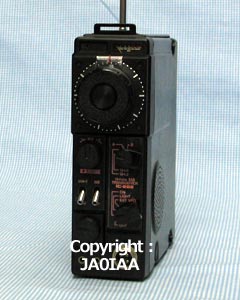

井上の144MHz SSB/CWポータブルトランシーバです。同一デザインで50MHzはIC-502、430MHzはIC-302が発売されました。また、3年後にIC-202Aとして改良版が登場したようです。

当時の2mポータブル機はFMが主流で、比較するリグがありません。トリオは50MHzこそSSBですが、144・430MHzはFMでした。

144MHzのポータブル運用はFMモービルが主流でしたが、50MHzのように野山で移動運用を楽しむには空き周波数の多いSSBは魅力です。流行を狙った仕掛けのリグではなかったでしょうか。

また数少ない縦置きのリグで、机上に置いたまま内蔵のホイップを伸ばせば運用ができます。多くのポータブル機は、リグを立てなければホイップが上へ伸びず、またフロントパネルをのぞきこむ必要がありました。

SSB機としてネックなるのは、周波数安定度です。高い周波数のVFOは安定しないので、本機では14MHz帯を水晶発振でVXOし、さらに9逓倍して133MHzを得ています。VXOの可変幅200KHzは、原発振では約20KHzですから無理は感じません。ただし、周波数変動は原発振の9倍に増幅されるので心配です。

|

|

| 右側面図 |

左側面図 |

右のスナップを外すとVXOユニットと電池ケースが見えます。左のスナップを外すと、その他の回路が出てきますが、こちらは通常外すことはありませんから、ネジ止めで十分です。

ダイヤルは1目盛り10KHzで振ってあり、1KHz直読は出来ません。しかし、直読できなければ困る問題でもありません。

SSBキャリア発振は100Hz程度のズレで、ほとんど問題ありませんでした。

VXO出力は144.000-144.200KHzと144.200-144.400KHzをスイッチで切り替えます。前者は誤差が1KHz程度ですからOKでしたが、後者は下端で1KHz、上端で2KHz程度高めです。取り扱い説明書に従い、コイルのコアとトリマを調整して誤差1KHz以下にしました。

さて、注目の周波数安定度です。VXO出力にカウンタを接続して測定しました。この変化は実運用の周波数の変化と考えてかまいません。

右の結果の通りですが、電源ON後約5分で250Hz、10分で300Hz、30分で400Hz高くなります。以降は150Hzの変動です。

最低でも10分はエージングしたほうが良いでしょう。

なお、このデータは室内(約20℃)で測定しました。

受信は出来、悪くありません。早速調整に入りました。シンプルなシングルモードのシングルコンバージョンですし、帯域も狭いので、信号を入力してSメータが最大に振れるようにすればOKです。

中間周波増幅段のコアを調整すると、改善効果が見られました。

メータが小さいので、目盛りもS1・S5・S9・+20dBとラフに付いています。S1のデータは取っていません。

2.3Wの出力(CW送信時)が得られました。ドライブ・ファイナルのトリマを回し、約3W出るようになりました。

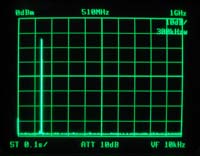

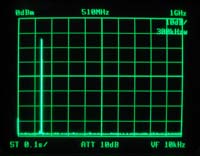

当初はVXO出力の133MHzが近接スプリアスとして見えました。-60dBでしたが、もう少し追い込みたいところです。ミキサーは有名なSN76514Nですが、バランス調整が出来ないため、ドライブ・ファイナルのトリマを気持ち程度ですが高めの周波数に同調させたら、右のような結果になりました。

f=144.150MHz X:100MHz/div、Y:10dB/div

電源ケーブルには気をつけたいものです。電源コネクタは丸型の2ピンですが、被覆線は0.3mm2程度しか入りません。ローパワーだから・・・・と細い線で長く伸ばすと、意外なほど電圧降下が生じてパワーが落ちます。

コネクタからヒューズまでを0.3mm2のケーブルで15cm程度にし、ヒューズから電源までを0.5mm2にすれば良いでしょう。

CWの運用ですが、サイドトーンは出ません。後継機種のIC-202Aは内蔵されているようです(説明書から判断しました)。

井上の144MHz SSB/CWポータブルトランシーバです。同一デザインで50MHzはIC-502、430MHzはIC-302が発売されました。また、3年後にIC-202Aとして改良版が登場したようです。

井上の144MHz SSB/CWポータブルトランシーバです。同一デザインで50MHzはIC-502、430MHzはIC-302が発売されました。また、3年後にIC-202Aとして改良版が登場したようです。

井上の144MHz SSB/CWポータブルトランシーバです。同一デザインで50MHzはIC-502、430MHzはIC-302が発売されました。また、3年後にIC-202Aとして改良版が登場したようです。

井上の144MHz SSB/CWポータブルトランシーバです。同一デザインで50MHzはIC-502、430MHzはIC-302が発売されました。また、3年後にIC-202Aとして改良版が登場したようです。

さて、注目の周波数安定度です。VXO出力にカウンタを接続して測定しました。この変化は実運用の周波数の変化と考えてかまいません。

さて、注目の周波数安定度です。VXO出力にカウンタを接続して測定しました。この変化は実運用の周波数の変化と考えてかまいません。 受信は出来、悪くありません。早速調整に入りました。シンプルなシングルモードのシングルコンバージョンですし、帯域も狭いので、信号を入力してSメータが最大に振れるようにすればOKです。

受信は出来、悪くありません。早速調整に入りました。シンプルなシングルモードのシングルコンバージョンですし、帯域も狭いので、信号を入力してSメータが最大に振れるようにすればOKです。

2.3Wの出力(CW送信時)が得られました。ドライブ・ファイナルのトリマを回し、約3W出るようになりました。

2.3Wの出力(CW送信時)が得られました。ドライブ・ファイナルのトリマを回し、約3W出るようになりました。