144MHzのモービル機で、トリオのTR-7100の対抗機です。水晶12チャンネルを実装出来、後継機種のIC-22及び50MHz機のIC-60、430MHz機のIC-30と同一デザインです。

前モデルのIC-2Fは6チャンネル実装で高さが75mmありましたが、TR-7100と50MHzのTR-5100(いずれも170 X 260

X 130mm)を意識したらしく、156 X 58 X 198-216mm(奥行きは機種によって異なる)と、一回り小さくなっています。

当初はワイドFM機ですが、ナローFM化され、水晶も145MHz台だけが10チャンネル実装してありました。オリジナルは144.48、144.60、145.32MHzの3チャンネルです。

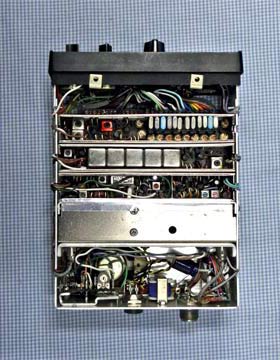

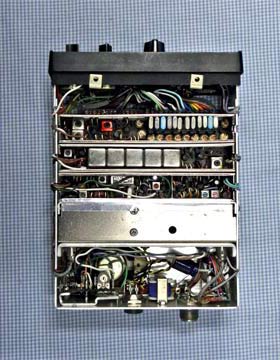

内部はユニットに分かれており、パワーユニットを除く6個のユニットは同じサイズです。ユニットで交換すれば修理が早く済みますが、当時の井上電機の得意な方式です。

|

|

| 上面図 |

下面図 |

ジャンクを含め、合計4台(!)がシャックの片隅に眠っていました。今回まとめてレストアし、3台が動作するようになりました。今回は最初に完了した1台をメインにデータを整理しました。

マイナーチェンジを見つけました。PA(パワーアンプ)ユニットの電圧を制御するPSユニットが途中からヒートシンク付に変更されています。メンテナンス性が向上しました。

また、ダイヤル目盛りが1、2、3・・・、12と連番であったものが、1、2、4、7、・・・・、A、B、C、Dに変更されました。後者はJARL制定のチャンネルナンバーで、144.48MHzが4チャンネルだったので白黒反転表示になっています。

受信・送信いずれも水晶発振回路で、周波数調整用のトリマが付いています。数年後のリグはコストダウンで受信トリマが無いことが多いのですが、まだ水晶製造時の周波数精度が安定でなかったのでしょう、コストダウンよりも調整でカバーしたようです。

10チャンネル中2チャンネルで受信の水晶が発振しなかったので外し、手持ちのIC-20のジャンクから水晶を4チャンネル取り出して、合計12チャンネルフル実装にしました。

受信は14MHz台で発振した信号を3X3=9逓倍し、134MHzを得ます。出力を最大にしますが、使用周波数が145MHz台だけなので、帯域はそれほど必要ではなく、調整は容易でした。

発振出力134MHzをカウンタで測定し、誤差1kHz以内に合わせ込みました。

トリマで20KHz以上の周波数が変化します。中途半端な水晶でも、隣接周波数に合わせ込めそうです(安定度がどこまで保証出来るか次第ですね)。

送信は18MHz台を8逓倍します。これも同様に調整しました。

現状でも感度は十分あり、フィルタはナローフィルタに交換済みでした。中間周波増幅のIFユニットを見ると、マイラーコンデンサの表面が全て粉をふいたようになっています。電解コンデンサと同時に13個全て交換しました。

低周波増幅のAFユニット(送信部の回路を含む)も同様だったので、コンデンサ13個を交換しました。

右写真は、今回交換した部品(送信部・電源部を含む)です。

その後、高周波回路から中間周波回路までのコイルを調整しましたが、大きな変化はありませんでした。

最終感度は0.8uV入力でS/N30dB (F=145.20MHz)で、スペックは満たしています。

スケルチの切れは良くありません。ノイズを聞きながら時計方向へ回すと、いきなりノイズが消えずに徐々に少なくなっていきます。

スケルチの設定レベルが時計の1時の位置になっていました。スケルチ周辺回路のコンデンサが劣化すると見られる症状ですが、交換しても改善されません。トランジスタの劣化も考えられますが、安直にボリュームに直列接続された抵抗を変更しました。10時の位置でスケルチが閉じます。

パワーは7W出ていたので、PAユニットのドライバとファイナルのトリマを調整し、10W弱の出力を得ました。

ところが、いま一歩かな・・・・と細かく調整を繰り返していたら、いきなりパワーが出なくなりました。ドライバのトランジスタ2SC1011を飛ばしてしまいました。

もう1台のIC-20のジャンクを探し出し、トランジスタを取り外して交換しました。トランジスタは放熱器にネジ止めせず、アルミの金具で上からヒートシンクへ押しつけています。グリスが堅く、熱伝導が十分でなく破壊した可能性があります。グリスを十分塗布しました。

再度組み立て、パワーを再調整し10W出力を得ました。

2SC1011は古いトランジスタで耐久性は低いようですし、放熱の良い構造ではありません。他の古いリグでもドライバ回路で使われていますが、万が一修理するなら放熱対策を施した代替品を使うべきです。

・・・・とはいえ、ヒートシンクの厚いアルミにネジ穴やタップを立てるのは困難です。

ジャンクのPAユニットの調整トリマ横に、「注意」とハンコが押されていました。ファイナル2SC703の出力トリマですが、パワーアンプは壊れやすい箇所だったようです。

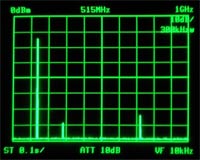

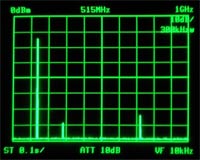

これで解決・・・と思ったところが、スプリアス特性は2次高調波(290MHz)が-55dB、5次高調波(725MHz)が-50dBもあります。(写真右)

X:100MHz/div、 Y:10dB/div、 F=145.20MHz

他のリグでは見られない現象で首をひねりました。

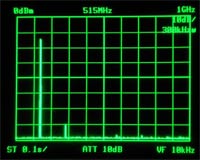

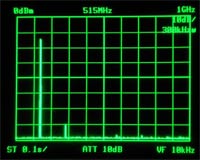

送信しながらPAユニット周辺をチェックしたところ、ユニットから出ている配線3本をセラミックドライバで動かすと、高調波のレベルが変動します。(下左写真の矢印部)

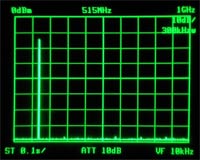

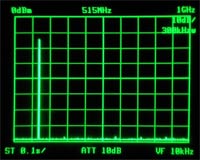

ユニットのヒートシンクに近づけると高調波が減少したので、試しにアルミテープで囲んで貼り付けた(写真右下)ら、5次高調波がきれいに消滅(測定限界の-65dB)しました!

配線はPAユニットへの電源、APC回路に接続されたパワー検出出力、RFメータ出力です。それぞれにフェライトビーズを挿入しましたが、効果はありませんでした。シールドが一番のようです。

同様に、PAユニットの隙間約1mmにアルミテープを貼ったところ、2次高調波も減少し、-60dB以下になりました。

写真左側:配線3本をシールド

写真右側:隙間にアルミテープ追加

X:100MHz/div、 Y:10dB/div、

F=145.20MHz

ここまで劇的に改善されると、嬉しいですねHi。

最後に変調を調整しました。デビエーション計を用い、5KHz以内に合わせました。別リグでモニターし、問題ないようです。

残り2台の結果を、概略ですがご紹介します。

1台はPSユニットが動作せず、PAユニットに電源が供給されていないため、パワーが出ませんでした。PSユニットの意味不明の改造跡?を修復し、再ハンダしたら動作するようになり、10Wのパワーを得ました。これもスプリアス特性が悪く、同様にアルミテープで対策しました。

もう1台は、PAユニットがやや不安定です。ファイナルトランジスタを修理したらしく、モトローラの2Nシリーズが付いていました。発振しないようにスペアナで観察しながら調整しました。

144MHzのモービル機で、トリオのTR-7100の対抗機です。水晶12チャンネルを実装出来、後継機種のIC-22及び50MHz機のIC-60、430MHz機のIC-30と同一デザインです。

144MHzのモービル機で、トリオのTR-7100の対抗機です。水晶12チャンネルを実装出来、後継機種のIC-22及び50MHz機のIC-60、430MHz機のIC-30と同一デザインです。

ジャンクを含め、合計4台(!)がシャックの片隅に眠っていました。今回まとめてレストアし、3台が動作するようになりました。今回は最初に完了した1台をメインにデータを整理しました。

ジャンクを含め、合計4台(!)がシャックの片隅に眠っていました。今回まとめてレストアし、3台が動作するようになりました。今回は最初に完了した1台をメインにデータを整理しました。 受信・送信いずれも水晶発振回路で、周波数調整用のトリマが付いています。数年後のリグはコストダウンで受信トリマが無いことが多いのですが、まだ水晶製造時の周波数精度が安定でなかったのでしょう、コストダウンよりも調整でカバーしたようです。

受信・送信いずれも水晶発振回路で、周波数調整用のトリマが付いています。数年後のリグはコストダウンで受信トリマが無いことが多いのですが、まだ水晶製造時の周波数精度が安定でなかったのでしょう、コストダウンよりも調整でカバーしたようです。 現状でも感度は十分あり、フィルタはナローフィルタに交換済みでした。中間周波増幅のIFユニットを見ると、マイラーコンデンサの表面が全て粉をふいたようになっています。電解コンデンサと同時に13個全て交換しました。

現状でも感度は十分あり、フィルタはナローフィルタに交換済みでした。中間周波増幅のIFユニットを見ると、マイラーコンデンサの表面が全て粉をふいたようになっています。電解コンデンサと同時に13個全て交換しました。 パワーは7W出ていたので、PAユニットのドライバとファイナルのトリマを調整し、10W弱の出力を得ました。

パワーは7W出ていたので、PAユニットのドライバとファイナルのトリマを調整し、10W弱の出力を得ました。

再度組み立て、パワーを再調整し10W出力を得ました。

再度組み立て、パワーを再調整し10W出力を得ました。 これで解決・・・と思ったところが、スプリアス特性は2次高調波(290MHz)が-55dB、5次高調波(725MHz)が-50dBもあります。(写真右)

これで解決・・・と思ったところが、スプリアス特性は2次高調波(290MHz)が-55dB、5次高調波(725MHz)が-50dBもあります。(写真右)

同様に、PAユニットの隙間約1mmにアルミテープを貼ったところ、2次高調波も減少し、-60dB以下になりました。

同様に、PAユニットの隙間約1mmにアルミテープを貼ったところ、2次高調波も減少し、-60dB以下になりました。