ヤエスのHFトランシーバです。FT-101Eの後継・上位機種という位置づけですが、多くの技術改良が行われています。

モードはCW/SSB以外にAM/FSK/FMが送受信可能です。29MHz FMが使われ始めた時期だったようです。

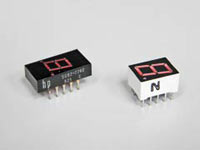

写真で示したフロントパネルは、後述するように周波数表示のLEDを交換しており、文字が大きくなっています。

オークションの無断リンクがあるので、仕様は非公開です。

2013.5.8作成

2013.5.14追記

2013.5.14追記

ヤエス FT-901D

| ☆周波数・モード | 非公開 |

| ☆定格出力 | 非公開 |

| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |

| ☆受信方式 | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

基本的な周波数構成は、PLLを採用したシングルコンバージョンです。

基本的な周波数構成は、PLLを採用したシングルコンバージョンです。送信は8.98MHzの信号に、5-5.5MHzのVFOと水晶発振を用いたPLL発振を混合しています。従来のダブルコンバージョンは不要スプリアスがあちこちに発生し、トラップで除去していました。スプリアスが少なくなるメリットは大きいでしょう。

受信も同様にPLLを用いますが、中間周波増幅で通過帯域を可変するWITDH回路があるため、中間周波増幅の周波数は8.98MHzから19.74MHzへ変換され、さらに8.98MHzに戻ります。トリプルコンバージョンです。

送信のファイナル真空管は6146Bで、100W機は2本パラレル接続になっています。従来のヤエスは6JS6シリーズを使ってきましたが、真空管の製造中止に伴い入手が少しでも容易な6146Bに変更したようです。

またRF NFB回路を採用し、混変調積歪を改善しています。正しい使い方をすればきれいな電波が出ます。

またRF NFB回路を採用し、混変調積歪を改善しています。正しい使い方をすればきれいな電波が出ます。

|

|

| 上面図 | 下面図 |

上ケースを開け、さらに正面から見て左側にある黒カバーを外すと縦に8枚の基板が並んでいます。各基板は底面にあるコネクタに挿入し、実装密度を上げています。

上ケースを開け、さらに正面から見て左側にある黒カバーを外すと縦に8枚の基板が並んでいます。各基板は底面にあるコネクタに挿入し、実装密度を上げています。その他3枚のシールドケースに入った基板も同様に縦置きですが、メンテナンスで手の届かない箇所も多数あり、後述する工夫が必要です。

取扱い説明書(原本)を所持していましたが、調整に必要な情報が不足します。海外のサービスマニュアルを入手しました。

サイレントキーになったOMのシャックからいただいた私のリグ1台と、ローカル局からメンテナンス依頼で持ち込まれたリグ1台が手元にありました。私のリグを中心に経過を整理します。

サイレントキーになったOMのシャックからいただいた私のリグ1台と、ローカル局からメンテナンス依頼で持ち込まれたリグ1台が手元にありました。私のリグを中心に経過を整理します。

基本整備

ケースを開けて内部のホコリが少ないことを確認しましたが、ざっと掃除機で清掃しました。その後電源をON、受信回路をマーカーでチェックしました。

受信性能は十分ですが、スイッチの接触不良・ボリュームのガリが顕著です。ロータリースイッチは接点をアルコール(イソプロピルアルコール)で洗浄します。ボリュームは接点洗浄剤を少し吹きかけ、繰り返し回転したら改善されました。

受信性能は十分ですが、スイッチの接触不良・ボリュームのガリが顕著です。ロータリースイッチは接点をアルコール(イソプロピルアルコール)で洗浄します。ボリュームは接点洗浄剤を少し吹きかけ、繰り返し回転したら改善されました。

リレーは大丈夫でしたが、分解し同様にクリーニングしました。リレーはすでに入手不可能で、代替え品もありません。ダメになったら、現存リレーを配線からやり直せねばなりません。

電源回路の改良

海外の情報によれば、初期モデルで電源回路基板のトラブルが多発したようです。いずれ基板も対策済みでした。

電源基板RECT-Cは、ドライバ12BY7Aのプレート電圧300Vおよび6146B・12BY7Aのスクリーン電圧の回路があります。回路の不具合により電解コンデンサがパンクするとのこと、対策済みとは言え30年以上経過したリグですから、コンデンサを新品に交換しました。現在のコンデンサは小さく、コンパクトにまとまります。

電源基板RECT-Cは、ドライバ12BY7Aのプレート電圧300Vおよび6146B・12BY7Aのスクリーン電圧の回路があります。回路の不具合により電解コンデンサがパンクするとのこと、対策済みとは言え30年以上経過したリグですから、コンデンサを新品に交換しました。現在のコンデンサは小さく、コンパクトにまとまります。

コンデンサを基板に固定するためにボンドを塗布しています。すでにカラカラに固まっていますが、見栄えが悪いので可能な限り除去しました。ボンドはパーツを腐食させるため、現在は絶対に使ってはいけません。

|

|

| 改善前 | 改善後 |

もう一つ心配なのが、ファイナルに印加する900Vの電源回路のコンデンサです。500V100uFを直列接続していますが、国産品を探しても見当たりません。

海外製ならまだ入手できそうです。早めに交換すべきかもしれません。

海外製ならまだ入手できそうです。早めに交換すべきかもしれません。

延長基板を用いた調整

マニュアルに従った調整で、それなりに動作するようになりましたが、一部不具合に気づきました。プロセッサをONするとパワーが出ず、逆に少なくなります。

マニュアルに従った調整で、それなりに動作するようになりましたが、一部不具合に気づきました。プロセッサをONするとパワーが出ず、逆に少なくなります。プロセッサの増幅・コンプレッション回路のコイルは、基板を差し込んだままで調整コアが入りません。

延長基板を自作し、活用しました。手元のカードエッジ端子付基板(中古未使用品)の端子のみ利用、ガラスエポキシ生基板を加工して製作しました。

プロセッサ回路のコアを調整したら、大きく改善され問題は解決しました。他のIF回路・フィルタ回路等も確認しましたが、ほぼ調整不要でした。

周波数表示 7セグメントLEDの欠け

周波数表示に異常がありました。7セグメントLEDの1か所が欠けており、点灯しません。接触かハンダの不良で簡単に治るだろう・・・・と勝手に判断しました。

表示部のみ取り出すと、回路基板に垂直にLEDの基板が付いています。LEDはハンダ付けではなくICソケットに差し込んであります。LEDを外しテスターの抵抗レンジで電流を流してみると、電流が流れているのに点灯しません。LEDが不良で交換が必要です。

表示部のみ取り出すと、回路基板に垂直にLEDの基板が付いています。LEDはハンダ付けではなくICソケットに差し込んであります。LEDを外しテスターの抵抗レンジで電流を流してみると、電流が流れているのに点灯しません。LEDが不良で交換が必要です。

表示部のみ取り出すと、回路基板に垂直にLEDの基板が付いています。LEDはハンダ付けではなくICソケットに差し込んであります。LEDを外しテスターの抵抗レンジで電流を流してみると、電流が流れているのに点灯しません。LEDが不良で交換が必要です。

表示部のみ取り出すと、回路基板に垂直にLEDの基板が付いています。LEDはハンダ付けではなくICソケットに差し込んであります。LEDを外しテスターの抵抗レンジで電流を流してみると、電流が流れているのに点灯しません。LEDが不良で交換が必要です。LEDはHPの5082-7740という品番ですが、ネット検索しても当然ながら入手不可能です。代替品を探しましたが、ピンの互換性だけならロームのLA-401VNが入手可能でした。ただし、文字が大きいことと、LEDの厚さが7mmと現状の5mmより厚く、基板の手直しが必要です。

某パーツセンターの在庫処分?で5個セットで\210という格安で購入しました。

某パーツセンターの在庫処分?で5個セットで\210という格安で購入しました。

動作確認はソケットに差し替えるだけで容易ですが、ユニットからの飛出し2mmを抑えなければ実装出来ません。LED基板は両面スルーホールで、ICソケットを外すのは困難です。結局LED基板を回路基板からいったん外し、2mm奥へ移動させました。

動作確認はソケットに差し替えるだけで容易ですが、ユニットからの飛出し2mmを抑えなければ実装出来ません。LED基板は両面スルーホールで、ICソケットを外すのは困難です。結局LED基板を回路基板からいったん外し、2mm奥へ移動させました。基板間の接続はピンやケーブルではなく、ランドをハンダでつなぎ合わせていたため、ランドがずれて使えません。基板側のランドを除去し、ジャンクPCのフラットケーブルでハンダ配線しました。

LEDの発光効率が高く、従来のLEDよりは大変明るくなりました。ドライバICと各セグメント間の抵抗21本を100オームから330オームに変更しました。

受信部

当初から、感度は十分でした。14MHzで30dBの信号を入力し、メータがS9以上振ります。IFユニット・フィルタユニット等は、取説に従って調整しましたが、ほぼ、無調整でOKでした。

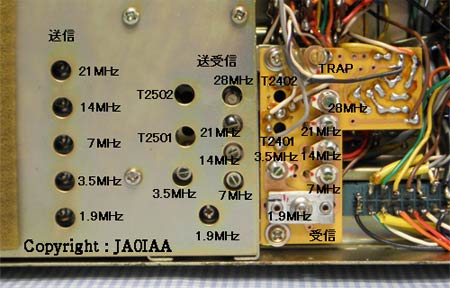

各バンドの高周波増幅回路の調整は、送受信とも取説には記載されていません。メンテナンスには当然必要ですが、サービスマニュアル(英文)を参考に調整しました。

各バンドの高周波増幅回路の調整は、送受信とも取説には記載されていません。メンテナンスには当然必要ですが、サービスマニュアル(英文)を参考に調整しました。FT101同様、ミュー同調と下面のトリマを各バンド毎に調整します。サービスマニュアルに1.9MHzの手順がありませんが、1.8MHzと1.9MHzで合わせこめば十分でしょう。

この手順は101シリーズの取説を参考にして下さい。

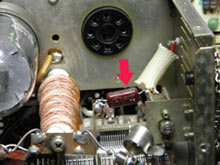

調整箇所を右写真に示します。Tが先頭に付くコイルは、3.5MHzで調整します。

受信で残ったトリマ1個(TRAP)は、中間周波数8.9875MHzのトラップです。アンテナ入力に8.9875MHzの信号を入力し、信号が最小になるように調整します。同じ周波数構成のリグを並べて同時運用する時に、カブリが低減されるかもしれません。この調整ポイントもマニュアルにはありません。

受信感度は良好で、1.9-28MHzまでの全バンドで0.12-0.15uV S/N10dB (CW/SSB)でした。

AGCの切り替えスイッチは必須です。FT-101E/ES以前ではAGCの切り替えが無く、コンテストでSSBを運用するとスローレリースで困りました。コンデンサを交換し改善していましたが、対抗機であるTS-520同様にスイッチが追加されて助かりました。

送信部

調整前は、出力がバンドによってばらついていました。最大で100W、最小で40Wです(28MHzを除く)。

まず、28MHzを50Wから100Wに改造しました。回路図を見れば方法は容易です。詳細は省きますが、バンドスイッチ−貫通コンデンサ間で配線を変更してみてください。

この後、送信しながらパワーが出るように上記写真の各トリマを調整します。送信トリマ(12BY7Aの出力側)は、高電圧が加わっているので必ずセラミックドライバ(絶縁ドライバ)を用いてください。28MHzは真空管の入力容量で十分らしく、トリマがありません。

この後、送信しながらパワーが出るように上記写真の各トリマを調整します。送信トリマ(12BY7Aの出力側)は、高電圧が加わっているので必ずセラミックドライバ(絶縁ドライバ)を用いてください。28MHzは真空管の入力容量で十分らしく、トリマがありません。

中和コンデンサの調整も、高圧に注意が必要です。長期間固定されたトリマは回転に力が必要で、セラミックドライバは簡単に壊れてしまいます。

金属のマイナスドライバが必須ですが、先端以外を絶縁し、カバーのパンチングパネルと接触しないようにします。さらに電源を入れる前にセット位置を確認してから、左右に回転して回りやすくしておいてください。

これらの作業後、28MHzでプレートのディップ点と出力最大点が一致するように調整します。

金属のマイナスドライバが必須ですが、先端以外を絶縁し、カバーのパンチングパネルと接触しないようにします。さらに電源を入れる前にセット位置を確認してから、左右に回転して回りやすくしておいてください。

これらの作業後、28MHzでプレートのディップ点と出力最大点が一致するように調整します。

調整後の最大パワーは、以下の通りでした。ただし、キャリアを最大に入れた目いっぱいの出力であって、安定動作やスプリアス規格を保証する値ではありません。100W運用が無難です。

| BAND (MHz) | 1.9 | 3.5 | 7 | 14 | 21 | 28 |

| POWER (W) | 125 | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 |

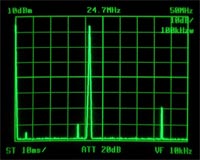

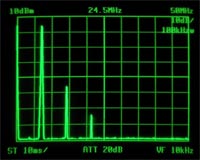

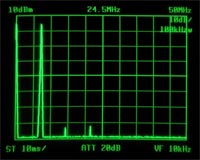

100W出力のスプリアス特性は、各バンドとも-40dB以下をクリアしています。ネックになるスプリアスは2倍高調波で、他は問題ないはずでしたが、21MHzのみ左写真のように約3MHz・約18MHzでスプリアスが観察されました。もちろん-60dB以下で基準は満足しています。

100W出力のスプリアス特性は、各バンドとも-40dB以下をクリアしています。ネックになるスプリアスは2倍高調波で、他は問題ないはずでしたが、21MHzのみ左写真のように約3MHz・約18MHzでスプリアスが観察されました。もちろん-60dB以下で基準は満足しています。X:5MHz/div、 Y:10dB/div、

F=21.250MHz、 Pi=100W

これらはキャリア周波数8.98MHz X 2、および21MHz-(8.98MHz X2)のようですが、キャリアを最大にした場合に目立ちます。ミキサ(3SK40のバランスドミキサ)を調整しましたが、効果ありません。21MHzの同調回路では18MHzが除去出来ないようです。 *写真を入れ替えました

|

|

| フィルタ挿入前 | フィルタ挿入後 |

X:5MHz/div、Y:10dB/div

F=7.150MHz、Pi=100W

接続されるアンテナとミスマッチがあれば、必ずしもこのデータ通りにはなりませんが、スプリアス対策にフィルタは入れておくべきですね。

*写真を入れ替えました

その他

周波数表示の文字が大きくなりました。衰えた目には助かりますHi。通常リグとの比較を示します。

実際は上写真のように、もっと赤く表示します。

実際は上写真のように、もっと赤く表示します。

|

|

| オリジナルの表示 | 変更後の表示 |

さて、本機の弱点は某誌でも指摘されていますが、モード変更時の周波数のデジタル表示です。例えばUSBからLSBに変更しても表示は変わらず、約3KHzの誤差が発生します。

デジタル表示左のCALツマミで都度キャリブレーションすれば良いのですが、これだけの高級機ですから補正機能は内蔵してもよかったのではないでしょうか。

デジタル表示左のCALツマミで都度キャリブレーションすれば良いのですが、これだけの高級機ですから補正機能は内蔵してもよかったのではないでしょうか。

上面にあるヒューズは、受信の高周波増幅を過大入力から守るためのものです。0.12Aが入っていましたが、コンテストや一斉オンエアで同時運用する方は、数本は予備があっても良いかもしれません。私自身は、保護ヒューズが切れた経験はありません。

<追記> 2台目 FT-901SDの修理 2013.5.14追記

ローカル局のリグFT-901SD(100W改造済み)のメンテナンスを行いました。中古で入手したリグだそうですが、手を加えた跡がありました。

電源のコンデンサは交換されていましたが、高圧電源の一部を交換しました。ここは1台目とほぼ同じです。

各バンドの送受信部のトリマを調整したところ、21MHzの送受信トリマのみ回転させると送信パワーが不連続に変化します。トリマが破損しており、交換しました。

古いトリマは固まっており、慎重に力を加えても簡単に割れてしまいます。接点洗浄剤をかけ少し待ってから回転させると壊しにくいようです(正しい方法かは不明ですがHi)。

同じ形状のトリマも入手が難しくなりました。余裕があれば、怪しいところは交換しておきたいものです。

各バンドの送受信部のトリマを調整したところ、21MHzの送受信トリマのみ回転させると送信パワーが不連続に変化します。トリマが破損しており、交換しました。

古いトリマは固まっており、慎重に力を加えても簡単に割れてしまいます。接点洗浄剤をかけ少し待ってから回転させると壊しにくいようです(正しい方法かは不明ですがHi)。

同じ形状のトリマも入手が難しくなりました。余裕があれば、怪しいところは交換しておきたいものです。

また、プレート電流のディップがスムーズでなく、わずかな回転でいきなり変化します。3.5MHzと7MHzのみで、ハイバンドは問題ありません。原因はボールベアリングの劣化(ガタ)?らしく、左右の回転始めにスリップする感じがします。

ツマミを繰り返し回転させていたら徐々に滑らかになり、ディップもスムーズに変化するようになりました。ボールベアリングの代替え品も入手不可能なので(海外では販売されています)、このまま使ってもらうことにします。

ツマミを繰り返し回転させていたら徐々に滑らかになり、ディップもスムーズに変化するようになりました。ボールベアリングの代替え品も入手不可能なので(海外では販売されています)、このまま使ってもらうことにします。

さらにALCが不安定で、メータがふらつきます。タンタルコンデンサが気になったので、同容量のフィルムコンデンサに交換しました。

さらにALCが不安定で、メータがふらつきます。タンタルコンデンサが気になったので、同容量のフィルムコンデンサに交換しました。次の問題、中和が取れません。中和バリコンを回してもプレート電流が変化しません。

想定されるのはバリコンに直列接続してある100pFのコンデンサの劣化だろう・・・と、取り外して容量を確認すると数pFしかありません。手持ちの古いマイカコンデンサ(2kV耐圧)と交換、中和が取れるようになりました。

最後に28MHzを50W出力から100Wに改造し、終了です。パワーは全バンド110W以上出ました。

想定されるのはバリコンに直列接続してある100pFのコンデンサの劣化だろう・・・と、取り外して容量を確認すると数pFしかありません。手持ちの古いマイカコンデンサ(2kV耐圧)と交換、中和が取れるようになりました。

最後に28MHzを50W出力から100Wに改造し、終了です。パワーは全バンド110W以上出ました。

これで終了・・・と言いたいのですが、厄介な問題が最初に見つかっています。フロントパネル(ABS樹脂?)に上下カバーを止めるネジ5本が空回りします。前オーナーが手を加えてネジを回しすぎ、パネル側のネジ溝がダメになったようです。

これで終了・・・と言いたいのですが、厄介な問題が最初に見つかっています。フロントパネル(ABS樹脂?)に上下カバーを止めるネジ5本が空回りします。前オーナーが手を加えてネジを回しすぎ、パネル側のネジ溝がダメになったようです。自動車修理用のエポキシパテを裏面に盛り、タップ穴を開けてネジが効くようにしました。

耐久性が期待出来ない応急処置なので、取扱いに注意していただくことをお願いしておきます。