2013.5.26作成

2013.5.31追記

ヤエス FT-7

| ☆周波数・モード |

非公開 |

| ☆定格出力 | 非公開 |

| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |

| ☆受信方式 | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

ヤエスのHFトランシーバ10W機です。真空管のファイナルだった時代に、オール半導体のデスクトップ機FT-301シリーズが発売されました。本機は、その1年後に小型化したモービル機として開発されたもので、当時としては大変コンパクトです。

ツマミ・スイッチは最小限です。トランジスタファイナルなので、真空管時代にあったプレート・ロードバリコンのツマミがありません。モービルならば細かい操作が難しいので、この程度で十分でしょう。

また、モービル運用にはノイズブランカは必須です。

送信は、SSB/CWの信号9MHzにプリミックスの発振を加えたシングルコンバージョンです。受信も同様に受信信号にプリミックスの局発を加え、中間周波数9MHzへ落としています。ミキサーはショットキーダイオード1SS16 x4のダブルバランスドミキサーです。

プリミックスの発振信号は5.0-5.5MHzのVFOに水晶発振信号を加えたMC1496Gのバランスドミキサーですが、3.5MHzのみ水晶発振はなくVFO信号を直接加えています。

また28MHz帯は28.5-29.0MHzのみで、上下の周波数の切り替えスイッチがありません。内蔵の水晶を入れ替えれば変更可能です。

中を見ると、縦に基板が並んでいます。正面から見て左に中間周波数以下のボードが6枚、右にミキサーから高周波ドライブまでの基板5枚があります。下にある共通基板(マザーボード)上のピンに差し込んで、各基板間を接続します。

デスクトップ機に比べ高さが限られるため、基板の枚数が増えるのは止むを得ません。

|

|

| 上面図 |

下面図 |

取扱い説明書(原本)はありますが、他の情報は無いのか・・・・と探しました。海外の改造情報がいくつか公開されていたので、参考にします。

このリグの問題は基板のソケットピン

6、7年前に入手したリグです。電源を入れると受信も送信も出来るようです。

内部を清掃するために、基板を抜いてみました。1枚のみハンダ付けを外さないと抜けないので、そのままセットしてあります。上面が随分スッキリします。

大きい基板6枚は左側、小さい基板5枚は右側にセットします。

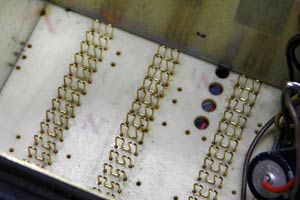

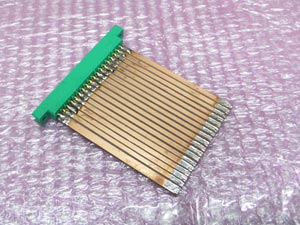

しかし、ここで気になることが・・・・・。基板はソケットに差し込むのではなく、マザーボードにハンダ付けされたM字型のピン列に差し込むのです。

下写真を参照して下さい。

このピンは直径わずか0.5mmで、両端を基板にハンダ付けしているだけです。

基板コネクタ部にはピンの接触跡があります。面ではなく、線接触です。

実は、基板の接触不良に悩まされました。上の写真撮影後に基板を全部挿入し電源ON、・・・・・受信音が出ません。1枚ずつチェックしながら差し込んでも上手くいかず、回復しても数枚の基板を叩くとノイズ音が出なくなります。

基板コネクタ部のクリーニング、盛ってあったハンダの除去等トライしてもダメでした。

微妙な接触不良と推定し、マザーボードのピンを再ハンダしてみました。すると、IFユニットのピンがポロッと・・・・・・。ピン1本が半分に折れていました。

これか!?と、ピンの代替えを検討、GNDピンが多数並んでいるNBユニットの箇所から1本を取り出して移植しました。この後は異常はありません。結局、折れかかったピンの不良が原因でした。

この接触ピンは要注意です。動作しない、不安定という症状があれば、ピン形状をチェックし、アルコール洗浄して下さい。4mmピッチなので汎用ソケットが使えれば問題ないのですが、コスト+スペースの都合でこのような設計になったのは残念です。

CWセミブレークイン動作の問題

CWでセミブレークイン動作をするはずですが、動作しません。キーダウンしても送信に切り替わらないのです。

ブレークインはサイドトーン発振出力を整流し、トランジスタでリレーを動作させます。サイドトーンは正常なので、リレードライブ回路を調べると、ダイオードD702・D703の不良が見つかりました。手持ちの1S1588に2本交換しました。

また、海外のサイトで紹介されていますが、タンタルコンデンサC710が極性逆に挿入されています。

FET 2SK19のゲートがマイナス電圧になると、リレーがONになります。劣化も想定されるので、電解コンデンサに交換しました。

VFOの中・・・・これって、何?

VFOの上部カバーを開けてみました。すると、透明なアクリルらしきプラスチック部品がシールドケースに転がっています。

大きさ15 X 10 X 5mmくらいで片面にボンドが付着しています。コイルボビンの上に接着していたように思えますが、目的が分かりません。

カバーのネジロックがしっかり残っており、前オーナーが途中で追加したものではないようです。

上部カバーを手で押すと100Hz程度周波数が変化します。

コイルがタイトボビンの空心に巻かれており、漏洩磁束がケースの影響を受ける可能性があります。絶縁物がこれを緩和するか不明ですが、耐震性・温度変動も含め安定化に寄与しているのでしょうか。気休めかも知れませんが、貼り付けました。

2013/5/31追記:

アクリルはバリコンとシャーシの間に接着されていたようです。

情報をもとに復元(ボンドで接着)しました。

Tnx JK1NMJ、 JA1ETA

このパーツは、FT-101のVFOにも採用されています。

参考文献: 新・FT-101メンテナンスガイド

P116 (CQ出版社)

FT-7のVFOはQRHが凄い、という情報があります。VFO出力の周波数変動を測定してみました。

初期周波数に対する変動量をグラフ化したものを右に示します。

F=5.250MHz 室温 22℃

電源ONから1分放置後、測定開始

初期変動時間(データ上無視する時間)をどの程度にするか?で表現が変わります。電源直後はドリフトが大きく、10分待機すればその後1時間は約100Hzの変動で済みました。

VFOの周波数精度は良好ではありません。ダイヤル目盛の100KHzマーカーを用い下端の0KHzでゼロビートを取ると、上端は498KHzでゼロビートになります。合わせ込みたいところですが、手を加える勇気(蛮勇?)がありません。

取説のキャリブレーション操作方法でも、マーカーのビート音を『ダイヤルを合わせたい周波数にもっとも近い較正点(0,100,200・・・500)に合わせます』と記載されています。

『バンド内の精度がないので、100KHz単位でキャリブレートして下さい』、という説明と解釈します。

受信部

受信はほぼ問題ない状態でした。延長基板を用いてコイルも調整しましたが、フィルタユニットのコイルを除き、ほぼ無調整でOKでした。

送受信バンドパスフィルタは無理に調整せず、現状のままにしました。特定のバンドでパワーが出ない時のみ調整する程度にとどめるのが無難です。

AFユニットは電解コンデンサを多数使用しています。部品交換が容易なので、念のため交換しました。

AGCは超スローレリースですHi。パイルアップやコンテスト運用を多数経験した私は、どうしてもスローAGCが苦手です。IFユニットのC427(回路図では3.3uF、実機は2.2uF)を手持ちの0.47uFに変更しました。

感度は良好で、ワースト値でも入力0.12uV S/N10dBでした。これで十分なのですが、取説では0.5uV入力S/N20dBとなっています。内部雑音が多いのでしょうか、S/N20dBには0.7uV以上必要でした。

送信部

送信時にメータが振れており、パワーも十分出ていました。メータは高周波出力を検出しているのではなく、

ファイナルMRF433 2本のコレクタ電流を拾っています。よく見たら、メータパネルにICと記述されています。

一通り調整を済ませると、ALCを解除した状態で各バンド17-18W出ました。制御ボリュームで12Wに抑えました。ALCを絞れば、簡単にCWのQRP機に改造出来ます。

海外の雑誌では、CW発振の出力(FETのソース抵抗R421)をボリュームにして可変する方法が紹介されています。

|

|

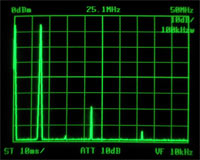

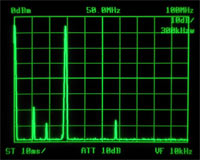

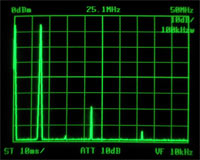

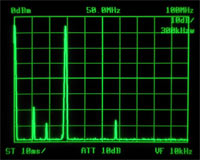

F=7.25MHz、 Pi=12W

X:5MHz/div、 Y:10dB/div |

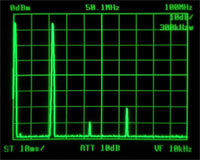

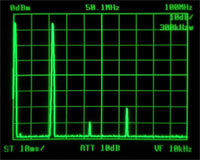

F=21.25MHz、 Pi=12W

X:10MHz/div、 Y:10dB/div |

スプリアス特性をいくつかご紹介します。

これを見て、ウーンとうなずいた方もいるでしょうか。2倍高調波が3倍に比べ少ないのです。ファイナルのMRF433がプッシュプル動作をしているためです。

経験上、不要スプリアスで一番問題となる2倍高調波が少ないのは大変好都合で、真空管リグのパラレル接続とは対照的です。

最悪値でも-50dB以下と、十分です。

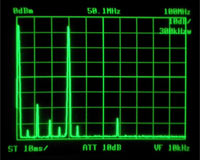

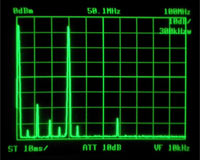

また、28MHzのみ細かいスプリアスが観察されました。周波数が28MHz+-(VFO周波数 X1あるいはX2)と、VFO周波数X1あるいはX2です。

|

|

| バランスVR調整前 |

同調整後 |

F=28.75MHz、 Pi=12W

X:10MHz/div、 Y:10dB/div

これはプリミックスのアンバランスだろう、と見当を付けてバランスVR901を調整したら、3か所のスプリアスが消滅しました。

残りはVFO X2、28MHz-(VFO X2)ですが、ファイナルまでのコイル調整ではほとんど改善されません。最悪値で-50dB以下なので、良しとします。

バランス調整は、28MHzで有効でした。他のバンドではVRを回してもスプリアスが発見出来ず、最終チェックで見つかりました。

その他

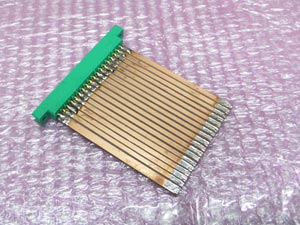

今回も延長基板を自作し、基板の回路を追いかけました。このリグの左側6枚の基板は16ピンですが、適当な基板・ソケットがありません。結局、ガラスエポキシの生基板の銅箔を削り、コネクタはハンダメッキして作成しました。雑な作りですが、この機種は特別!?と割り切って利用しますHi。

取説の「調整の手引き」には、記載されていない点がいくつかあります。

マーカーはMARKER UNITの4番ピンに周波数カウンタを接続し、TC101で調整します。私の場合、ゲートタイム10sで100.0000kHzと、0.1Hzまでぴったりでした。

上背面のボリュームVR2105は、ファイナルのICのメータ感度を調整します。

揚げ足を取るのではありませんが、取説の内容に誤りが見つかりました。

アンテナのSWRと進行電力Pf・反射電力Prの関係ですが、

SWR = (√Pf + √Pr) / (√Pf - √Pr)

です。簡単な計算例としてPf=400W、Pr=100Wとすると、

SWR = (20+10)/(20-10) = 3

です。SWR=3の場合、400Wを送り込んでも100W、つまり25%はアンテナから放射されずに反射してロスになります。

SWR=2ではロスは11%で、許容範囲です。文章のようになったら、SWR=1.5でもエネルギーの無駄です。

ツマミ・スイッチは最小限です。トランジスタファイナルなので、真空管時代にあったプレート・ロードバリコンのツマミがありません。モービルならば細かい操作が難しいので、この程度で十分でしょう。

ツマミ・スイッチは最小限です。トランジスタファイナルなので、真空管時代にあったプレート・ロードバリコンのツマミがありません。モービルならば細かい操作が難しいので、この程度で十分でしょう。

ツマミ・スイッチは最小限です。トランジスタファイナルなので、真空管時代にあったプレート・ロードバリコンのツマミがありません。モービルならば細かい操作が難しいので、この程度で十分でしょう。

ツマミ・スイッチは最小限です。トランジスタファイナルなので、真空管時代にあったプレート・ロードバリコンのツマミがありません。モービルならば細かい操作が難しいので、この程度で十分でしょう。

6、7年前に入手したリグです。電源を入れると受信も送信も出来るようです。

6、7年前に入手したリグです。電源を入れると受信も送信も出来るようです。

これか!?と、ピンの代替えを検討、GNDピンが多数並んでいるNBユニットの箇所から1本を取り出して移植しました。この後は異常はありません。結局、折れかかったピンの不良が原因でした。

これか!?と、ピンの代替えを検討、GNDピンが多数並んでいるNBユニットの箇所から1本を取り出して移植しました。この後は異常はありません。結局、折れかかったピンの不良が原因でした。 CWでセミブレークイン動作をするはずですが、動作しません。キーダウンしても送信に切り替わらないのです。

CWでセミブレークイン動作をするはずですが、動作しません。キーダウンしても送信に切り替わらないのです。 VFOの上部カバーを開けてみました。すると、透明なアクリルらしきプラスチック部品がシールドケースに転がっています。

VFOの上部カバーを開けてみました。すると、透明なアクリルらしきプラスチック部品がシールドケースに転がっています。 2013/5/31追記:

2013/5/31追記: FT-7のVFOはQRHが凄い、という情報があります。VFO出力の周波数変動を測定してみました。

FT-7のVFOはQRHが凄い、という情報があります。VFO出力の周波数変動を測定してみました。 送信時にメータが振れており、パワーも十分出ていました。メータは高周波出力を検出しているのではなく、ファイナルMRF433 2本のコレクタ電流を拾っています。よく見たら、メータパネルにICと記述されています。

送信時にメータが振れており、パワーも十分出ていました。メータは高周波出力を検出しているのではなく、ファイナルMRF433 2本のコレクタ電流を拾っています。よく見たら、メータパネルにICと記述されています。

今回も延長基板を自作し、基板の回路を追いかけました。このリグの左側6枚の基板は16ピンですが、適当な基板・ソケットがありません。結局、ガラスエポキシの生基板の銅箔を削り、コネクタはハンダメッキして作成しました。雑な作りですが、この機種は特別!?と割り切って利用しますHi。

今回も延長基板を自作し、基板の回路を追いかけました。このリグの左側6枚の基板は16ピンですが、適当な基板・ソケットがありません。結局、ガラスエポキシの生基板の銅箔を削り、コネクタはハンダメッキして作成しました。雑な作りですが、この機種は特別!?と割り切って利用しますHi。 揚げ足を取るのではありませんが、取説の内容に誤りが見つかりました。

揚げ足を取るのではありませんが、取説の内容に誤りが見つかりました。