八重洲無線の受信機FRG-7です。0.5MHzから30MHzをカバーし、デザイン・ボディカラーは当時のリグである101シリーズに合わせてあります。フロントパネルは下写真をご参照下さい。

周波数は0.5-1.6MHz、1.6-4MHz、4-11MHz、11-30MHzの4区分で同調回路を分けます。

フロントパネルの中央にあるノブ付きツマミのVFOで周波数を変えますが、変化幅は1MHzです。MHz台の周波数変更は左上のMHzツマミで切り替えますが、切替スイッチではなく後述するVFOです。

AFゲインツマミはありますが、RFゲインのツマミはなくアッテネータで対応しています。

また、隣接周波数からの混信による影響を避けるため、TONEスイッチで低周波出力の帯域を変え改善を図っています。

オークションの無断リンクがあるので、仕様は非公開です。

2011.9.13作成

ヤエス FRG-7

| ☆周波数・モード | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆選択度 | 非公開 |

| ☆周波数安定度 | 非公開 |

| ☆入力インピーダンス | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

入手したリグは前期モデルで、後期モデルはメインダイヤル右に周波数微調整のFINEツマミが追加され、PHONEジャックが大きなものに変更されたようです。中古で出回っているのは、後期モデルが多いようです。

このリグの特徴は、第一中間周波数が54.5-55.5MHzのアップコンバージョンのトリプルスーパーであることです。

下図のように入力信号に第一局発55.5-84.5MHzを第一ミキサで混合して54.5-55.5MHzの信号を得ます。

一方、第一局発と1MHzの整数倍信号をミックス(PREMIX)し、得られた周波数成分から52.5MHz付近のみを増幅します。これを第二ミキサーに加えることで、第二中間周波数2-3MHzの信号を得ています。

さらに、2.455-3.455MHzのVFO出力をミックスして455KHzの信号が得られます。

下図のように入力信号に第一局発55.5-84.5MHzを第一ミキサで混合して54.5-55.5MHzの信号を得ます。

一方、第一局発と1MHzの整数倍信号をミックス(PREMIX)し、得られた周波数成分から52.5MHz付近のみを増幅します。これを第二ミキサーに加えることで、第二中間周波数2-3MHzの信号を得ています。

さらに、2.455-3.455MHzのVFO出力をミックスして455KHzの信号が得られます。

入力信号をfi、第一局発をfosc1として考えると、第二ミキサ後の周波数はfosc1と無関係になり、第一局発のドリフトに無関係なところがミソです。プリミックス後のバンドパスフィルタは帯域150-200KHzで調整する旨、取説に記載されていますが、fosc1はこの帯域内の変動であれば受信に影響しないことになります。

この周波数構成をワドレーループ方式(WADLEY LOOP SYSTEM)と呼ぶそうで、アマチュア向けの受信機ではドレークのSSR-1が最初に採用したのではないか、という話です。

この周波数構成をワドレーループ方式(WADLEY LOOP SYSTEM)と呼ぶそうで、アマチュア向けの受信機ではドレークのSSR-1が最初に採用したのではないか、という話です。

内部の構成

中はガラガラです。トランシーバのような送信部が無いので、電源も非常にシンプルです。単一電池8本でも動作するように電池ボックスがありますが、私は使う予定がありません。

受信の選択度を改善すれば、QRPの送信ユニットを組み込んでQRPトランシーバが出来そうです。

受信の選択度を改善すれば、QRPの送信ユニットを組み込んでQRPトランシーバが出来そうです。

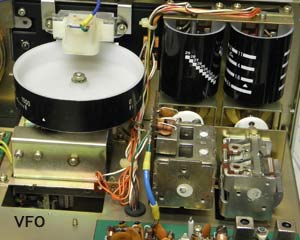

回路は、RF UNITとIF・AF UNITの大きな基板とバリコン上の基板OSC UNIT、裏面のHG UNITに大きく分かれています。OSC

UNITは第一局発のユニットで、高い周波数にもかかわらずシールドなしで実用になっているのは、前記のような理由があったからです。

受信フィルタは帯域6KHzのLF-C6です。AM放送だけを楽しむには、もう少し広いフィルタが望ましいでしょう。

中央下に2.455-3.455MHzのVFOがあります。1MHz幅の周波数表示はバリコンに直結した直径80mmのドラムに表示させており、目盛を読みやすくしています。

中央下に2.455-3.455MHzのVFOがあります。1MHz幅の周波数表示はバリコンに直結した直径80mmのドラムに表示させており、目盛を読みやすくしています。1目盛10KHzなので、理屈上は5KHzまで読み取り可能です。

MHzツマミ・PRESELECTツマミも回転ドラムを採用していますが、他リグで見慣れたギヤダイヤル機構や昔懐かしい糸掛けダイヤルとも異なったユニークな構造は、個人的には好感を持ちました。スペースに余裕があるリグならではのことです。

ところで、フロントパネルにLOCKというLEDがあります。1MHz単位の周波数切替は、MHzのツマミで第一局発(VFO)の周波数を変えますが、第二ミキサに加える52MHzの信号が出てミキサが動作すれば消灯し受信可能になります。逆に信号が無ければ点灯します。

つまり消灯時に1MHzの範囲で受信可能となり、周波数を切り替えるスイッチと同じ動作をするわけです。

つまり消灯時に1MHzの範囲で受信可能となり、周波数を切り替えるスイッチと同じ動作をするわけです。

かつてトリオ(ケンウッド)のPLLリグでは、PLLがロックしていないことを表示するUNLOCKのLED表示がありました。発振回路の動作を示す目的は同じですが、表示は逆です。LOCK=周波数が安定している、というニュアンスから感ずるに、FRG-7の点灯表示は逆のほうが良いと思います。

変更は容易ですが、とりあえず現状通りにしました。

つまり消灯時に1MHzの範囲で受信可能となり、周波数を切り替えるスイッチと同じ動作をするわけです。

つまり消灯時に1MHzの範囲で受信可能となり、周波数を切り替えるスイッチと同じ動作をするわけです。かつてトリオ(ケンウッド)のPLLリグでは、PLLがロックしていないことを表示するUNLOCKのLED表示がありました。発振回路の動作を示す目的は同じですが、表示は逆です。LOCK=周波数が安定している、というニュアンスから感ずるに、FRG-7の点灯表示は逆のほうが良いと思います。

変更は容易ですが、とりあえず現状通りにしました。

中古で入手した時、受信は出来ました。しかし中波のローカル放送局でもノイズを少し越す程度で感度低下が顕著です。アンテナが全長5m程度のワイヤですから仕方ないかもしれませんが、手持ちの5球スーパーより見劣りがします。

高周波ユニット(RF UNIT)

高周波回路のあるRF UNITから調整に入りました。

高周波回路のあるRF UNITから調整に入りました。調整が面倒なのが、第一中間周波数の調整です。54.5MHzから55.5MHzまでの約1MHzでフラットなゲインを得る必要があります。説明書の調整方法では、スイープジェネレータを用いて調整すること、と記されていますが、お持ちのユーザーはほとんどいないと思います。

シグナルジェネレータとスペアナを利用してコイル4個を調整しましたが、若干の変動(リップル)は許容せねばなりませんでした。

プリミックス後のアンプの帯域も同様ですが、こちらは帯域が100-150KHzなので、調整は比較的容易でした。

その後、入力回路のコイル・トリマを調整すると大きく改善が図られました。入力回路はPRESELECTのバリコンで同調しますが、以前は同調がずれてノイズ最大点がはっきりしないバンドがあり、十分なゲインが得られなかったようです。

セラミックトリマが経年変化で固く、1個を破損してしまいました。手持ちのトリマと交換しましたが、トリマも同型のものは入手が難しくなりました。

セラミックトリマが経年変化で固く、1個を破損してしまいました。手持ちのトリマと交換しましたが、トリマも同型のものは入手が難しくなりました。

中間周波・低周波ユニット(IF・AF UNIT)

ユニットのコンデンサの劣化が目立ちます。マイラコンデンサの表面が白っぽく変色し、一部は表面が割れています。

数台のヤエスのリグで同様の現象を経験していますが、手持ちのマイラコンデンサに変更しました。

また、電解コンデンサも劣化するパーツです。低周波出力の音質にひずみを感じたので、全て交換しました。

現在のコンデンサは発売当時より小型化され、安価で入手出来ます。電解コンデンサは耐圧が1ランク上のものに変更しました。

数台のヤエスのリグで同様の現象を経験していますが、手持ちのマイラコンデンサに変更しました。

また、電解コンデンサも劣化するパーツです。低周波出力の音質にひずみを感じたので、全て交換しました。

現在のコンデンサは発売当時より小型化され、安価で入手出来ます。電解コンデンサは耐圧が1ランク上のものに変更しました。

左:改善前 右:改善後(大きなコンデンサ3本は撮影後に50V耐圧品に交換)

音質が改善された後、第二・第三中間周波数のコイルを調整しました。このコイルのズレが大きく、調整が有効でした。

また、AGCがスローすぎて使いにくく感じました。時定数を決めるコンデンサC426を47uFから4.7uF変更し解決しました。

このページを最終整理している段階でwebを検索したら、同じ改善をされている方がいらっしゃいました。考えることは同じですHi。

また、AGCがスローすぎて使いにくく感じました。時定数を決めるコンデンサC426を47uFから4.7uF変更し解決しました。

このページを最終整理している段階でwebを検索したら、同じ改善をされている方がいらっしゃいました。考えることは同じですHi。

455KHzのフィルタは他社品を含め入手困難なので、代替えは一回り小さなシリーズ品(例:ムラタのCFU455シリーズ)を用いて基板を改造・実装する必要があります。腕に自信のある中級者以上の方のみ、自己責任でお試し下さい。

低周波増幅のコンデンサの定数を変更すれば、高音が伸びた音質が楽しめそうです。

低周波増幅のコンデンサの定数を変更すれば、高音が伸びた音質が楽しめそうです。

特性評価

感度特性を以下に示します。ゼネラルカバレッジの受信機なので、AMモードでデータを取ってみました。

私の調整のクセも含まれるようですが、各レンジで周波数の高いほうが感度が良くなっています。なるべくフラットな特性になるように心がけましたが、結果はこのようになりました。まあ、数値上は差があっても、あまり変わらないようですがHi。

スペックは2uV(6dBuV)以下なので、一応満足しています。

SSB/CWでは0.4uV以下(S/N10dB)で、スペック0.7uV以下は十分満足していました。

私の調整のクセも含まれるようですが、各レンジで周波数の高いほうが感度が良くなっています。なるべくフラットな特性になるように心がけましたが、結果はこのようになりました。まあ、数値上は差があっても、あまり変わらないようですがHi。

スペックは2uV(6dBuV)以下なので、一応満足しています。

SSB/CWでは0.4uV以下(S/N10dB)で、スペック0.7uV以下は十分満足していました。

周波数のドリフト特性は、変動要因となる2.455-3.455MHzのVFOに周波数カウンタを接続して評価しました。

周波数のドリフト特性は、変動要因となる2.455-3.455MHzのVFOに周波数カウンタを接続して評価しました。電源ON後に2分放置し、その後60分間取ったデータを右に示します。初期の周波数が3.000000MHzとなるように計算で補正してあります。

約30分待つと、以降の変動は200Hz以内におさまりました。ケースを開けてケーブルを接続したので、実用時とは条件が異なります。

自宅で取ったデータで、空調の安定した環境ではありません。変動が大きいように感じますが、通常の使用条件ではこんなものでしょう。

参考ですが、取説では『ウォームアップ後30分あたり+-500Hz以内』となっています。ウォームアップが30分とすれば、妥当な結果です。

さらに周波数の直線性も確認しました。VFOの0KHzから1000KHzまでをダイヤル10回転でカバーします。100KHzステップで測定しましたが、おおむね2-3KHz程度の誤差に収まっているようです。読み取り精度からは十分です。

ところで専用トランシーバや受信機の場合、ダイヤル1回転あたり25KHzや16KHzです。しかし、このリグは位置によって1回転75-120KHzとばらついており、目盛は均一ではありません。

ところで専用トランシーバや受信機の場合、ダイヤル1回転あたり25KHzや16KHzです。しかし、このリグは位置によって1回転75-120KHzとばらついており、目盛は均一ではありません。

左図はダイヤル回転数と目盛の表示値の関係を示したもので、点線は1回転100KHzの理想特性、実線が測定結果です。

0-200KHzでは1回転75-80KHzですが、400-700KHzでは1回転110-115KHzです。

当時のトランシーバのVFOは5MHz台か8MHz台で、可変幅は600KHzです。本機は2.455-3.455MHzと周波数が低く、可変幅も1MHzと広いので、1回転100KHzで直線性を求めるのは無理があります。1KHzの精度を求めるリグではないので、この点は良しとします。

ところで専用トランシーバや受信機の場合、ダイヤル1回転あたり25KHzや16KHzです。しかし、このリグは位置によって1回転75-120KHzとばらついており、目盛は均一ではありません。

ところで専用トランシーバや受信機の場合、ダイヤル1回転あたり25KHzや16KHzです。しかし、このリグは位置によって1回転75-120KHzとばらついており、目盛は均一ではありません。左図はダイヤル回転数と目盛の表示値の関係を示したもので、点線は1回転100KHzの理想特性、実線が測定結果です。

0-200KHzでは1回転75-80KHzですが、400-700KHzでは1回転110-115KHzです。

当時のトランシーバのVFOは5MHz台か8MHz台で、可変幅は600KHzです。本機は2.455-3.455MHzと周波数が低く、可変幅も1MHzと広いので、1回転100KHzで直線性を求めるのは無理があります。1KHzの精度を求めるリグではないので、この点は良しとします。

その他

欠点は1MHzおきに内部信号(1MHzの発振回路からの漏れ)を受信することです。しかし、シールドケースに入っており、微弱な信号を受信する場合以外は気になりません。

MODEをLSBかUSBに切り替えると、ビート音が聞こえます。つまり、マーカーで使えます。

MODEをLSBかUSBに切り替えると、ビート音が聞こえます。つまり、マーカーで使えます。

低周波増幅は松下のIC AN214ですが、今や入手不可能です。故障した場合は、最新のICで回路を組んで下さい。

TONE切替は無効にすれば、ユニバーサル基板に組み、AFボリュームとイヤホーンジャックに接続して電源を印加すれば良く、難しい配線ではありません。

TONE切替は無効にすれば、ユニバーサル基板に組み、AFボリュームとイヤホーンジャックに接続して電源を印加すれば良く、難しい配線ではありません。