2015.5.23作成

2015.6.2追記

トリオ VFO-120

| ☆周波数 |

非公開 |

| ☆周波数安定度 |

非公開 |

| ☆電源 |

非公開 |

| ☆消費電流 |

非公開 |

| ☆寸法・重量 |

非公開 |

| ☆発売年・定価 |

非公開 |

リグの説明

トリオのTS-120S/V、TS-130S/V用の外部VFOです。アナログVFOの時代、トランシーバでスプリット運用を行うには外部VFOが必須でした。

入門用、あるいはモービル運用に適したトランシーバとして、いずれ入手出来れば・・・と考え、先にVFOを手に入れましたが、結局そのままでしたHi。

電源は内蔵せず、トランシーバと接続するケーブル1本から電源9Vを得ます。純正ケーブルが無いため、評価用のケーブルを作成しました。

スイッチでトランシーバのVFOと切り替えます。トランシーバのVFOで送受信(MAIN)、本VFOで送受信(RMT)、トランシーバVFOで受信/本VFOで送信(MAIN-R)、本VFOで受信/トランシーバVFOで送信(RMT-R)の4種類です。

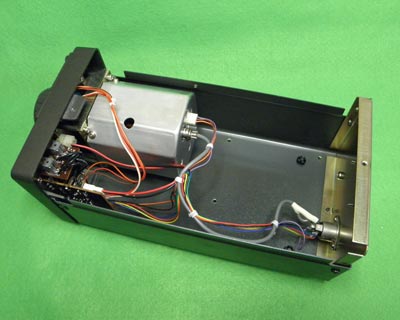

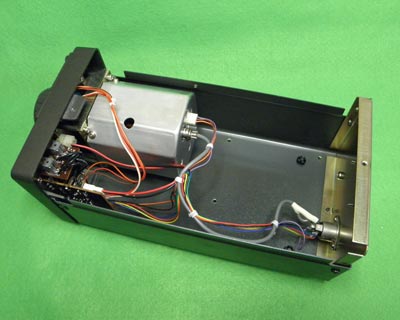

内部はシンプルで、後ろ半分は空きスペースです。

ケーブルの製作

ケーブルは自作可能です。トランシーバが手元にないので、VFO側のコネクタのみ作成します。

単独動作の評価なので、外部電源で9Vを供給します。必要なのは、電源2本と出力の同軸ケーブル1本だけです。

コネクタはDINの8Pですが、コネクタはオーディオ用です。紛らわしいのですが、U型配置のコネクタでないと使えません。一例としてホシデンの8bタイプ(上図参照)が入手可能です。

動作チェックと対策

ざっとチェック、問題点を抽出します。出力周波数は5.5MHz-6.0MHzです。

出力は出ていますが、RITスイッチを押しても周波数が変化しません。スイッチの接触不良はありませんが、RITをONにして基板を押すと微妙に周波数が変化します。ハンダ不良か?と再ハンダしても変化ありません。

原因はRITに電源を供給するリレー(オムロンGV-2)の不良でした。手元に同一規格と思われるナショナルのリレーがあったので交換し解決しました。

RITをON、調整しなくてもツマミが12時の位置でOFF時と周波数が一致しました。

周波数可変範囲は-1.7KHzから+2.0KHzです。(F=5.75MHz)

シールドケース内のトリマを調整し、出力を最大にしました。ケースに調整穴が開いています。

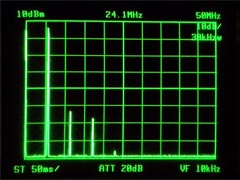

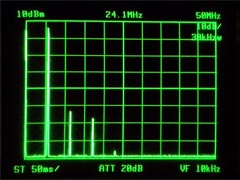

スペアナで高調波特性を調べました。十分な特性と判断します。

F=5.750000MHz

X: 5MHz/div、 Y: 10dB/div

VFO電源はトランシーバからの9Vをそのまま使用しており、安定化していません。DC13-14Vを供給し、VFO内部で9Vに落とすほうが安定動作が期待出来ます。

この点は、現状維持とします。

周波数の直線性

周波数精度が良くありません。最低の0の位置で5.5000MHzにサブダイヤルを合わせてから周波数を変化すると、最大の500の位置で5.9978MHzと2KHz以上ずれます。

アナログVFOなのでデジタル時代の精度は期待しても無駄ですが、誤差1KHz以内には収めたいところです。

VFOの調整は、シールドケースの取り外しが必要です。調整すべきコイルのコアとバリコンはシールドケースからは見えません。

ところがシールドケースを外すと、ケースー回路間の浮遊容量が変化し、周波数が50KHzも低くなります。

(実測例: 5.5000MHzから5.4491MHz)これは厄介です。

対応として、変化の傾向を見ながらコアとバリコンを繰り返し調整し、補正しました。

補正 → シールドケース取り付け → 評価 → シールドケース取り外し → 補正 を数回繰り返し、バンド内の誤差は1KHz以下に収まりました。

ローエッジでコイル、ハイエッジでバリコンを調整します。根気の要る作業ですから、トライする方はご注意下さい。

2015.6.2追記:

周波数補正の結果をグラフで示します。

横軸はダイヤル目盛、縦軸は目盛からの誤差です。+は実測周波数が高く、-は低くなります。

ダイヤルの読み取り誤差を含みます。

周波数ドリフト

一番の問題が周波数ドリフトでしょう。室内18℃の安定した日に測定しました。

F=5.750000MHz

0分からの変動量をグラフ化

電源を入れて2分後から測定した結果を示しますが、90分経過しても変動は100Hz以下(実測では70Hz以下)で、十分すぎるほど安定しています。リグの電源を入れてから5分程度待てば、ほぼ問題ありません。

その他

取扱い説明書の原本を持っており、回路図が掲載されていました。ケンウッドは取説をweb公開していませんが、海外サイトからダウンロード可能です。

メンテナンス方法が掲載されたサービスマニュアルはありません。手順は今までの経験が頼りです。

TS-120・TS-130のサービスマニュアルの最後にVFO-120の説明はあるのですが、回路図とパーツリストのみで基板のパターン図もありません。「これくらいは理解して」という意味と解釈しますHi。

トリオのTS-120S/V、TS-130S/V用の外部VFOです。アナログVFOの時代、トランシーバでスプリット運用を行うには外部VFOが必須でした。

トリオのTS-120S/V、TS-130S/V用の外部VFOです。アナログVFOの時代、トランシーバでスプリット運用を行うには外部VFOが必須でした。

トリオのTS-120S/V、TS-130S/V用の外部VFOです。アナログVFOの時代、トランシーバでスプリット運用を行うには外部VFOが必須でした。

トリオのTS-120S/V、TS-130S/V用の外部VFOです。アナログVFOの時代、トランシーバでスプリット運用を行うには外部VFOが必須でした。

シールドケース内のトリマを調整し、出力を最大にしました。ケースに調整穴が開いています。

シールドケース内のトリマを調整し、出力を最大にしました。ケースに調整穴が開いています。 周波数精度が良くありません。最低の0の位置で5.5000MHzにサブダイヤルを合わせてから周波数を変化すると、最大の500の位置で5.9978MHzと2KHz以上ずれます。

周波数精度が良くありません。最低の0の位置で5.5000MHzにサブダイヤルを合わせてから周波数を変化すると、最大の500の位置で5.9978MHzと2KHz以上ずれます。

2015.6.2追記:

2015.6.2追記: 一番の問題が周波数ドリフトでしょう。室内18℃の安定した日に測定しました。

一番の問題が周波数ドリフトでしょう。室内18℃の安定した日に測定しました。