2016.4.12作成

ケンウッド TS-870S

| ☆周波数・モード |

非公開 |

| ☆定格出力 |

非公開 |

| ☆マイクインピーダンス |

非公開 |

| ☆受信方式 |

非公開 |

| ☆受信感度 |

非公開 |

| ☆電源 |

非公開 |

| ☆消費電力 |

非公開 |

| ☆寸法・重量 |

非公開 |

| ☆発売年・定価 |

非公開 |

リグの説明

ケンウッドのHFトランシーバです。私の手持ちリグでは約20年前発売でも最新機(Hi)ですが、知人から中古で入手しました。

DSP(Digital Signal Processor)を使用し、送受信機能をデジタル化しています。

説明書から、特長を記載します。

- (受信)IFフィルタで通過帯域幅を連続可変(SSBは広く、CWは狭く)、

また、通過周波数を可変(IFシフト)

- (受信)目的外信号の除去 ビートキャンセラー、オートノッチ、ノイズリダクション

- (受信)リリースタイム連続可変のAGC

- (送信)送信音質(通過周波数の上限、通過幅)の変更、イコライザ

- (送信)帯域分割型スピーチプロセッサ 低音・中音・高音の3段階でレベル可変

- (送受信)PCからのコントロールが可能

その他エレキー、ボイスレコーダーも内蔵しており、プロセッサに多くの機能を任せています。

便利な一方、メンテナンスが面倒そうですし、プロセッサが故障した時点でリグの寿命を迎えるでしょう。

オートアンテナチューナを内蔵しています。このチューナは送信だけでなく受信でも機能します。

目的周波数に同調していないアンテナを送信に使用することは好ましくありませんが、無理して送信しても受信(耳)が追いつかないと困ります。受信でも同調が取れることは結構なことです。

|

|

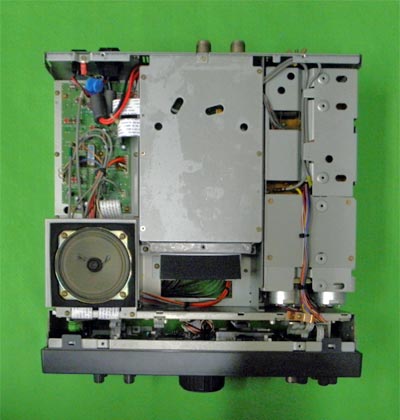

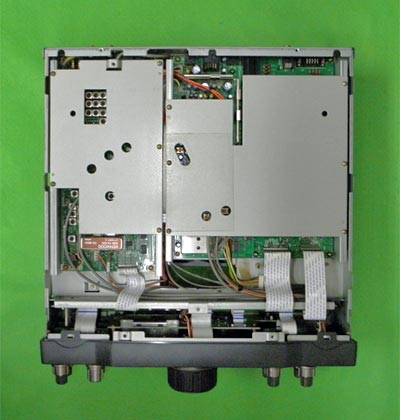

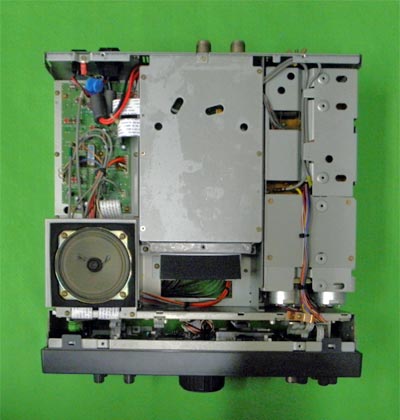

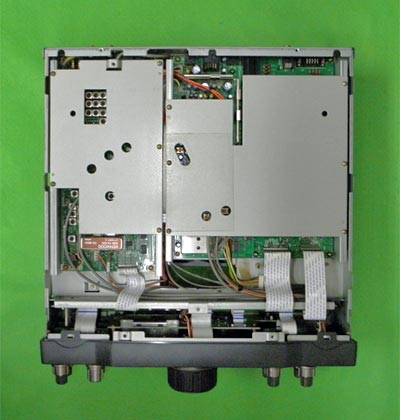

| 上面 |

下面 |

少し前まで現役で活躍していたリグで、ざっとチェックすると基本動作はしています。必要以上に調整をせず、問題なさそうな箇所は現状どおりとしました。

サービスマニュアルは必須

後述する理由で、サービスマニュアルは必須です。ネットから海外のマニュアルを探しました。

英文なので、ある程度の英語力は必要です(といっても、調整手順だけなら辞書を引くまでもないでしょうが)。

検索しダウンロードすると、どうやらスキャンした原本は1つのようです。各ページの曲がり具合、端の切れ具合が一緒です。最初に入手した資料に読めない箇所があったので、もっと上質な資料を探しましたが、徒労に終わりましたHi。

発振部

ブロックダイヤグラムを以下に示しますが、発振部の複雑さに驚きました。VFOを含むLO1は、さらにミキサー3個を含むほど複雑です。

LO1のVCO周辺は無理に触れず、基準発振周波数(20MHz)の確認のみに止めました。誤差10Hzと正常でした。

受信部

高周波増幅前に12組のバンドパスフィルタが入っており、受信周波数で自動切換えしています。隣接周波数からの混信対策ですが、

7.0-7.3MHz、14-14.5MHz、21-21.5MHzのバンドパスフィルタがあることに着目しました。

普及リグの場合、フィルタ数が少なく帯域も広いのですが、強力な不要信号を排除しようという姿勢を感じます。

また、近接する混信対策でアッテネータが0・6・12・18dBと切り替え出来ます。AIP(Advanced Intercept Point)は、高周波増幅をバイパスしてゲインを約10dB下げます。初期値では7.5MHz以下でON、これ以上でOFFですが、ローバンドには必須です。

各バンドの受信感度をざっとチェック、SGから0.2uVの信号を入力すると問題なく受信出来ました。

マニュアルでは中間周波数のバンドパスフィルタ4組の調整がありますが、現状のままにしました。

スイープジェネレータが無く、過去の経験から帯域内のバランスを取るために苦労しそうだからです。

RFユニットを調整後、Service Adjustment Mode(サービス・アジャストメント・モード)に入ります。これはDSPに登録された項目にデータを書き込むことで、リグを調整したり機能を動作させることが可能です。運用モードとは異なり、通常は(一般ユーザーは)触れないように説明書には記載されていません。下写真はSバーグラフを全灯させた場合の設定です。

受信機能として、Sバーグラフ、8.83MHzと455KHzのフィルタ中心周波数の補正があります。

ところが実行してみると、マニュアルと異なる点があります。

プログラム(ファームウェア)のバージョンが更新されていました。

修正はDSP内のEEPROMにデータを書き込むのですが、実行するか否かは個別に判断すべきです。

受信部はSバーフラフとフィルタ特性の調整がありますが、Sは無調整でも大丈夫でした。ここは挑戦!?を控えました。

このモードの手順は記しません。どうしても作業したい方はマニュアルをお読みになり、自己責任でお願いします。

さて通常モードに戻り、SGで受信感度を確認します。S/N 10dBとなる入力信号で表示しますが、スペックを満足しています。

| 周波数 |

MODE |

製品規格 |

実測値 |

| 100KHz |

AM |

-101dBm> |

-101dBm |

| 1.5MHz |

AM |

-77dBm> |

-96dBm |

| 1.8-24.5MHz |

LSB/USB |

-121dBm> |

-124 to -127dBm |

| 24.5-28MHz |

USB |

-125dBm> |

-127dBm |

送信部

送信部はドライバ出力から10種類のバンドパスフィルタを通過した後、電力増幅し、さらに7種類のローパスフィルタを通してアンテナへ出力します。

左はローパスフィルタで、上面中央のシールドカバーを外して撮影しました。

ドライバのフィルタは1.5MHz以下がありません。

まだ135KHzが認可されるとは想像もつかない頃です。

さて、最初CWでパワーが約30Wしか出ませんでした。説明書を取り出して確認、PWRとCARツマミが最大ではありませんでした。慌ててはいけませんね。

しかし最大にセットしても70W前後、7MHzのみ60Wに低下していました。

マニュアルを参考に調整、コイルを調整したら80-90Wまで出るようになりました。

再びService Adjustment Modeに入ります。

ここでは各バンドのパワー、ALCメータ、SWRプロテクト、SWRメータ、FMデビエーションの調整が可能です。

まずパワー調整です。14MHzで100Wになるようにツマミを回して調整します。

コイルのコアやトリマを回さずに調整するのが、何とも奇妙です。50W(移動用)、25W(AM)、10Wも同様ですが調整不要でした。

海外のサイトで紹介されていますが、最大140Wまで上げて連続動作は危険です。

今やファイナルトランジスタ2SC2879が2個飛ぶと、修理は困難です。

次は各バンド毎の調整ですが、これはツマミではありませんでした。送信するとディスプレイの表示値(16進の2桁)が増えながら徐々にパワーが増大します。最大になると一旦数値が小さくなりパワーが減少、その後再び数値が増大しパワーが増えます。

途中で停止するには送信を中止する以外なく、またパワーを下げることも出来ません。

タイミング良く100Wで送信を止め、これで完了・・・と通常モードでパワーを確認すると110Wくらい出ます。各バンドの微調整は困難、と適当なところで妥協しました。

ALCメータは調整しましたが、SWRの調整は150オームのダミーロードが必要です。現状のままとしました。50オームダミーを使っていじると、元に戻せない恐れがあります。

スプリアス調整という項目がありました。24.9MHzでCW送信し、+-1.65MHzのスプリアスを最小にするというものです。実際、-60dBの成分が見えました。バランスドミキサーのボリュームを回し、簡単に-70dB以下に出来ました。

IFの73.05MHzとLO1の97.95MHzを混合した際、通過帯域付近に発生する成分です。

73.05X3 - 97.95X2 = 23.25MHz、 97.95X4 - 73.05X5 = 26.55MHz

混合後のバンドパスフィルタは、24MHzでは通過帯域が21.5-30MHzです。フィルタでは除去出来ないのです。

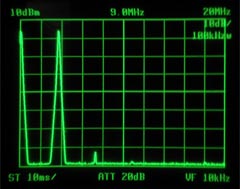

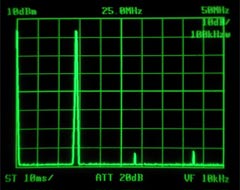

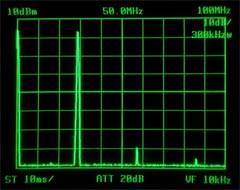

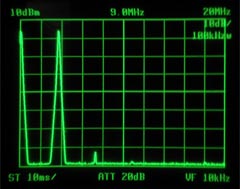

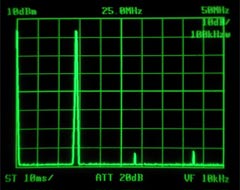

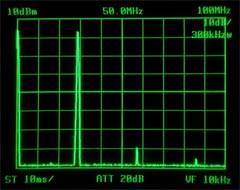

送信スプリアス特性

本機のスプリアス定格は-60dB以下です。通常気になる整数倍のスプリアスと、隣接周波数のスプリアスを調べてみました。

3バンドを測定した結果が下の通りで、規格は問題なくクリアします。バンドパスフィルタとローパスフィルタの効果が良く出ています。

近接した周波数のスプリアスは見られませんでした。

|

|

|

3.5MHz

X:2MHz/div Y:10dB/div |

14MHz

X:5MHz/div Y:10dB/div |

28MHz

X:10MHz/div Y:10dB/div |

その他

機能豊富なリグですが、現在の主力リグはもっとアクセサリ満載です。このリグが使いこなせない私は、最新リグには向かないかもHi。

冗談はさておき、修理が難しいリグです。アナログな箇所は対処出来ますが、デジタルなプログラムはお手上げです。ファームウェアの情報はネットで発見されませんでした。

修理情報が検索しても少ないことが、残念です。

その他エレキー、ボイスレコーダーも内蔵しており、プロセッサに多くの機能を任せています。

その他エレキー、ボイスレコーダーも内蔵しており、プロセッサに多くの機能を任せています。

後述する理由で、サービスマニュアルは必須です。ネットから海外のマニュアルを探しました。

後述する理由で、サービスマニュアルは必須です。ネットから海外のマニュアルを探しました。

高周波増幅前に12組のバンドパスフィルタが入っており、受信周波数で自動切換えしています。隣接周波数からの混信対策ですが、7.0-7.3MHz、14-14.5MHz、21-21.5MHzのバンドパスフィルタがあることに着目しました。

高周波増幅前に12組のバンドパスフィルタが入っており、受信周波数で自動切換えしています。隣接周波数からの混信対策ですが、7.0-7.3MHz、14-14.5MHz、21-21.5MHzのバンドパスフィルタがあることに着目しました。 受信機能として、Sバーグラフ、8.83MHzと455KHzのフィルタ中心周波数の補正があります。

受信機能として、Sバーグラフ、8.83MHzと455KHzのフィルタ中心周波数の補正があります。 送信部はドライバ出力から10種類のバンドパスフィルタを通過した後、電力増幅し、さらに7種類のローパスフィルタを通してアンテナへ出力します。

送信部はドライバ出力から10種類のバンドパスフィルタを通過した後、電力増幅し、さらに7種類のローパスフィルタを通してアンテナへ出力します。 まずパワー調整です。14MHzで100Wになるようにツマミを回して調整します。コイルのコアやトリマを回さずに調整するのが、何とも奇妙です。50W(移動用)、25W(AM)、10Wも同様ですが調整不要でした。

まずパワー調整です。14MHzで100Wになるようにツマミを回して調整します。コイルのコアやトリマを回さずに調整するのが、何とも奇妙です。50W(移動用)、25W(AM)、10Wも同様ですが調整不要でした。