ケンクラフトのゼネラルカバレッジ受信機QR-666です。古いアマチュア無線家・BCL愛好家ならご存知かもしれませんが、トリオ(現ケンウッド)がキット商品をケンクラフトブランドで発売したものです。

他に50MHzのトランシーバQS-500やSWRメータ、FMチューナがあったと記憶しています。

オークションの無断リンクがあるので、仕様は非公開です。

2011.9.26作成

ケンクラフト QR-666

| ☆周波数・モード | 非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆選択度 | 非公開 |

| ☆周波数安定度 | 非公開 |

| ☆入力インピーダンス | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

このリグは、アマチュアバンドを含むHF帯・中波放送帯(BC)はもちろん、170KHzの長波と中波放送が受信可能です。

長波放送に何があるのか不明ですが、いずれ調べてからワッチします。

長波放送に何があるのか不明ですが、いずれ調べてからワッチします。

QR-666はキットですが、姉妹機の完成品としてR-300がトリオブランドで3年後に発売されました。回路も概ね同じで、プリント基板の一部も品番が一緒です。

主な回路上の相違点は、IFフィルタの構成とQR-666にオプションがあることでしょう。私が入手した本機はオプションがありませんが、マーカーユニットとFMチューナが追加可能でした。

マーカーはRF GAINボリュームを引くと入るようになります。後でマーカーを追加する予定です。

主な回路上の相違点は、IFフィルタの構成とQR-666にオプションがあることでしょう。私が入手した本機はオプションがありませんが、マーカーユニットとFMチューナが追加可能でした。

マーカーはRF GAINボリュームを引くと入るようになります。後でマーカーを追加する予定です。

デザインはアイボリーのツマミ、電球色のダイヤル照明がR-300と異なります。個人的にはキットらしい感覚が出、好みです。

取説の一部が公開されていました。調整方法も一部含まれていましたが、以前の真空管式受信機の9R-59D等を調整した経験のある方は、同様の方法をお試し下さい。

取説の一部が公開されていました。調整方法も一部含まれていましたが、以前の真空管式受信機の9R-59D等を調整した経験のある方は、同様の方法をお試し下さい。

なお、先にR-300をメンテナンスを進めていましたが、途中でいくつか課題が見つかったため、並行して本機のメンテナンスに着手しました。本機のメンテが先に済んだので整理し公開しますが、説明の一部がR-300の記事と前後したり省略されているかもしれません。あらかじめご了承下さい。

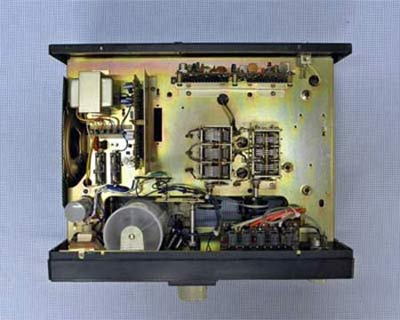

内部の構成

正面から見て左側に直径約7cmの回転ドラムが上下に2個あり、周波数目盛が振ってあります。上下2段になっており、上がメインダイヤル、下がバンドスプレッドダイヤルです。

糸かけダイヤルでそれぞれのバリコンを回転させます。ダイヤルはR-300と比較するとフライホイールが無く、重く感じます。

糸かけダイヤルでそれぞれのバリコンを回転させます。ダイヤルはR-300と比較するとフライホイールが無く、重く感じます。

上面は背面側にIFユニットがあり、455KHzから検波までの回路が含まれます。電源トランス横はAF/PSユニットで、低周波増幅及び電源回路があります。

上面図(左)、下面図(左下)と糸かけダイヤルのメカニズム(下)

上面図(左)、下面図(左下)と糸かけダイヤルのメカニズム(下)

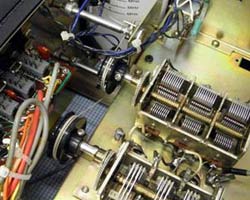

下面中央に、アンテナ・高周波・発振コイルが並んでいるコイルパックユニットがあります。第一局発の回路を実装しており、バンドを切り替えるスイッチは一般的な回転スイッチではなく、左右に動くスライドスイッチです。ギヤで駆動しており、かなり特殊な方式です。

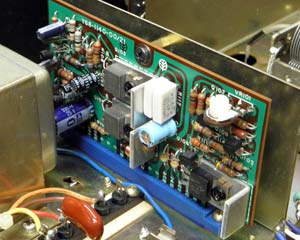

この真横にある基板がRFユニットで、高周波増幅からミキサまでの回路があり、455KHzの信号が出力されます。

写真では分かりにくいのですが、高周波ユニットとコイルパックユニットは、2枚の基板を8mm程度重ねて貫通ピンで接続しており、分離出来ません。

この真横にある基板がRFユニットで、高周波増幅からミキサまでの回路があり、455KHzの信号が出力されます。

写真では分かりにくいのですが、高周波ユニットとコイルパックユニットは、2枚の基板を8mm程度重ねて貫通ピンで接続しており、分離出来ません。

ブロックダイヤグラムを右に示します。

ブロックダイヤグラムを右に示します。A-Eバンドはシングルスーパー・Fバンドはダブルスーパーですが、高周波増幅・第一ミキサは共通です。第一ミキサは出力同調回路を分けてA-Eバンドは455KHzで、Fバンドは4.034MHzで出力を取り出します。

さらにFバンドは第二ミキサで第二局発3.579MHzをミックスし,455KHzを得ますが、A-Eバンドは第二局発を止めてミキサはバッファアンプとして動作します。

FRG-7とは異なり、中間周波周波数を低く抑えています。ハイフレIFがまだ一般的でない時代で、これが普通の構成でした。

AF・PSユニット

音声出力が歪んでいるように聞こえます。低周波増幅・電源回路の電解コンデンサ・マイラコンデンサ10個を全て新品に交換しました。

音声出力が歪んでいるように聞こえます。低周波増幅・電源回路の電解コンデンサ・マイラコンデンサ10個を全て新品に交換しました。また、出力9Vの電圧を設定する半固定ボリュームに接触不良があり、出力電圧が不安定です。金属面が真っ黒で劣化が著しいので、手持ちのボリュームに交換しました。

以上は定常作業ですが、さらにややこしいトラブルに遭遇しました。電源スイッチを入れても受信出来ず、音が出ないことがあるのです。

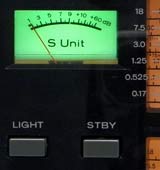

電源をONすると、照明は点灯しますが、スピーカから音が全く出ません。SGの信号を入れてもメータが振れず、信号を受信している様子もありません。

あれこれ試すと、スタンバイスイッチ(STBY)を押してスタンバイ状態にし、さらに押して解除するとメータが振れて信号が受信出来ます。ところが電源をOFFし、再度ONすると不具合が再現します。

OFFからONの時間が短ければ正常ですが、長くなると異常になる頻度が高まることがわかりました。使用の度にSTBYスイッチを押せば使えるのですが、気になります。

あれこれ試すと、スタンバイスイッチ(STBY)を押してスタンバイ状態にし、さらに押して解除するとメータが振れて信号が受信出来ます。ところが電源をOFFし、再度ONすると不具合が再現します。

OFFからONの時間が短ければ正常ですが、長くなると異常になる頻度が高まることがわかりました。使用の度にSTBYスイッチを押せば使えるのですが、気になります。

STBYスイッチが何に関連するのか?と回路図を追っていくと、RF UNITとIF UNITの9V電源を切断するスイッチです。

STBYスイッチが何に関連するのか?と回路図を追っていくと、RF UNITとIF UNITの9V電源を切断するスイッチです。PSユニットの出力9Vの端子をテスターで確認すると、何と電源をONしてもほぼ0Vです。STBYスイッチを押してスタンバイ状態にすると9Vが出、さらにスタンバイを解除しても9Vは出続けます。

IF UNIT基板を抜くか、RF・コイルパックユニットの電源配線を外すと、9Vが正常に出ます。一部の回路が問題ではなく、起動時の過渡電流が原因のようです。

電源回路のトランジスタを順次交換、電流増幅の2SA755を手持ちの同等のトランジスタに交換したら、不具合がピタリと止まりました。他のトランジスタも交換済みです。

外した2SA755はhfeが100あり、劣化とは思えませんが、結果オーライとします。

また、電源回路の出力に電解コンデンサがありません。基板裏面に100uFを追加しました。

外した2SA755はhfeが100あり、劣化とは思えませんが、結果オーライとします。

また、電源回路の出力に電解コンデンサがありません。基板裏面に100uFを追加しました。

IFユニット

ノーマルのAMモードは問題ありませんが、AM ANLモードにすると音域が狭く感じます。ノイズ感も減りますが、帯域の狭いフィルタで受信したような音です。ANLのダイオード1N60を交換したら、改善されました。

また、IFの帯域を通常のワイドからナローに切り替えると、メータの振れが少なくなります。SGの入力レベルで比較すると8dBもロスが増大します。

帯域は、中間周波増幅のエミッタに入っているフィルタらしきもので狭くしているようです。交換パーツは入手不可能でしょう。

代替え案が無いので現状通りとしますが、RF UNITとIF UNITを結ぶ配線間にセラミックフィルタを入れることが可能かもしれません。

帯域は、中間周波増幅のエミッタに入っているフィルタらしきもので狭くしているようです。交換パーツは入手不可能でしょう。

代替え案が無いので現状通りとしますが、RF UNITとIF UNITを結ぶ配線間にセラミックフィルタを入れることが可能かもしれません。

RFユニット・コイルパックユニット

VFOのバッファと発振回路のトランジスタ2個は2SC460でした。R-300で劣化による発振不良を経験していたので、手持ちのトランジスタに交換しました。交換後hfeを測定しましたが、80と100で正常だったので、動作上は問題なかったでしょう。故障の予防保全とします。

基板を外した時、ハンダ付けの状態を確認しました。スイッチ部分のハンダにやや劣化はあるものの、大きな問題は無いと判断しました。

各バンドの上下でANT・RF・OSCコイルを調整し、繰り返します。このコツは、類似したゼネカバ受信機と同じ方法です。

また、Aバンド(170-400KHz)のRFコイルのコアが割れており調整出来ません。コアは時計ドライバで割って取り出しました。何かのジャンクパーツからコアを入手次第、再調整します。

各バンドの上下でANT・RF・OSCコイルを調整し、繰り返します。このコツは、類似したゼネカバ受信機と同じ方法です。

また、Aバンド(170-400KHz)のRFコイルのコアが割れており調整出来ません。コアは時計ドライバで割って取り出しました。何かのジャンクパーツからコアを入手次第、再調整します。

配線の手直し

本機はキットです。一部基板はあらかじめハンダ付けし出荷されたようですが、組み立てたユーザーのハンダ付けが一部不完全で、外観もきれいではありません。

本機はキットです。一部基板はあらかじめハンダ付けし出荷されたようですが、組み立てたユーザーのハンダ付けが一部不完全で、外観もきれいではありません。ユーザーが配線したと思われる基板は、一度ハンダを吸い取り再ハンダしました。イモハンダの跡もあり、動作がやや安定になりました。

また、基板コネクタの配線が隣接箇所とショートしかかっていたり、ハンダの盛りすぎもありました。アース線も含め配線し直し、収縮チューブで保護しました。

配線は糸で束ねられていましたが、湿気を吸ったためか変色が著しいので全て取り除き、ロックタイで整理し直しました。糸の変色は大きいものの、シャーシやパーツ類はきれいで、サビが出ていないのが幸いでした。

特性評価

IFユニットを調整し、使えそうなところまで修復しました。

AMの受信感度を以下に示します。バンド内の6、7箇所で信号レベル(uV)で採取しdBuVに変換・グラフ化したので、不連続な表現になっています。

AMの受信感度を以下に示します。バンド内の6、7箇所で信号レベル(uV)で採取しdBuVに変換・グラフ化したので、不連続な表現になっています。

| バンド | 周波数 | AM規格 |

| A | 280KHz | 1.0uV以下 |

| B | 900KHz | |

| C | 2.0MHz | |

| D | 5.0MHz | 1.5uV以下 |

| E | 12.0MHz | |

| F | 24.0MHz | 1.0uV以下 |

定格は各バンド毎に全範囲を保証する値ではありません。表現は右表のようになっています。 (S+N/N 10dB)

1.0uV=0dBuV、1.5uV=3.5dBuVで変換し、ご判断下さい。

つまり、各バンド中央付近で定められた規格であり、バンド内の最悪値を満足するわけではありません。

これでも、真空管時代の9R-59/9R-59Dよりは感度は高く、特に20MHz以上は良好です。

イメージ比も測定してみました。標準の評価方法は不明ですが、感度測定と同じ周波数で15dBuVの信号を受信し、低周波出力を一定に設定します。ここで910KHz高い信号を入力し、同じ低周波出力が得られるまでSGの信号レベルを上げ、レベル増加分をイメージ比としました。これで正しいでしょうか・・・・。

結果は、Eバンドを除き定格を満足しました。イメージ比はあまり注目していなかった項目ですが、強力な業務局なら受信に影響があるのでしょう。

結果は、Eバンドを除き定格を満足しました。イメージ比はあまり注目していなかった項目ですが、強力な業務局なら受信に影響があるのでしょう。

その他

Eバンドは少し物足りない結果が出ましたが、再検討すべきことがあるかもしれません。使えないわけではないので、ヒントが得られた段階で再チャレンジしたいと考えます。

周波数ドリフトのデータは取りませんが、高い周波数ほどドリフトが多いのは止むを得ません。PLL発振なら安定ですが、自作は困難で、トラブルシューティングは高度の技術が必要です。

昔ながらの本方式なら、技術的には自作も可能です。(部品入手は大変ですHi!)ICを使わないTR+FET(デュアルゲートMOS以外で)の受信機なら修理も可能なので、本機は長く楽しめそうです。

昔ながらの本方式なら、技術的には自作も可能です。(部品入手は大変ですHi!)ICを使わないTR+FET(デュアルゲートMOS以外で)の受信機なら修理も可能なので、本機は長く楽しめそうです。