2009.5.29作成

Wilderness Radio SST(40m仕様)

| ☆周波数・モード | 非公開 |

| ☆定格出力 |

非公開 |

| ☆送受信周波数構成 |

非公開 |

| ☆受信方式 |

非公開 |

| ☆受信感度 | 非公開 |

| ☆選択度 | 非公開 |

| ☆電源 | 非公開 |

| ☆消費電力 | 非公開 |

| ☆寸法・重量 | 非公開 |

| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明

アメリカWildeness Radio社のQRP CWトランシーバで、キットの商品です。ローカル局のJG0EXP草間さんのリグをメンテナンスで預かりました。

フロントパネルは、周波数調整ダイヤル(ボリューム)とAFゲインつまみ、スピーカ端子だけです。オーナーがレタリングされたようです。

リヤにRFゲインボリュームがあります。

非常にコンパクトなトランシーバで、QRP'erには人気があるようです。本リグは7MHz用ですが、10MHz・14MHz仕様のリグもあります。また、7MHzはWのノビス仕様で周波数が異なるリグもあります。もちろん、JAはJAのCWバンドに合わせた仕様です。

4MHzの水晶発振と11MHzのVXOをミックスし、7MHzの送信出力を得ます。また受信信号はVXOをミックスして4MHz台の中間周波数に変換、水晶フィルタを経て検波します。「高周波・中間周波増幅回路」は存在しません。

VXOの周波数範囲は狭く、全CWバンドカバーとはいきません。

周波数可変はバリキャップで行いますが、2種類のバリキャップのいずれかを選択して組み立てます。

JA仕様では、7.010-7.020MHz、7.020-7.030MHzのいずれかです。しかし、この周波数は保証値ではないらしく、JAの代理店経由で代替え水晶を入手し交換した方もいるようです。

(仕様が違う水晶が同梱された、というウワサ?も)

上から見た回路はこれだけで、シンプルです。送信ファイナルは回路図では2N3553ですが、代替の2SC799(NEC)になっていました。

基板に各種パーツを経てフロント・リヤパネルが取り付けられており、上下のカバーをネジ止めします。メンテンナンスは非常に楽です。

リヤパネル(左写真の左側)のアンテナ端子であるBNCコネクタが大きく見えます。

発振部

預かった理由は、バンド幅が狭いので広くしたい・・・・ということでした。英文マニュアルやwebの情報を見ると、バリキャップをスイッチで切り替えれば幅が広がる、と書かれています。

フロントパネルに穴を開けてトグルスイッチで切り替える方法がいくつかのサイトで公開されていましたが、オーナーの意向を踏まえて内部にスライドスイッチを付けました。薄い基板にハンダ付けし、両面テープで接着しました。

バリキャップは、MV209とMVAM108(モトローラ)です。それぞれ最大容量50pF・700pFで、後者は昔使ったバリコン並の容量があります。AMラジオのチューニング用だそうです。

さて、使ってみると確かに周波数範囲が狭く感じました。しかも、

7.0173-7.0182MHzの900Hzがカバー出来ません。幅を拡大するには、RFC3を大きくする方法があるようですが、適当な手持ちがありません。

対策として水晶に10pFのコンデンサを追加したら、周波数が下がりカバーするようになりました。下のグラフをご覧下さい。

オーバラップする(両方で使える)範囲がわずか500Hzですが、もう少しCを多くしても良いかもしれません。

左:MVAM108、右:MV209の変化

VXO出力をカウンタで測定、計算で実周波数に変換

ダイヤル目盛は、反時計方向へ回しきった点を0、時計方向へ回しきった点を10とし、この間をほぼ10等分した位置を示す

* オリジナルでは、左の上限が7.0173MHz、右の下限が7.0182MHzで、間の900Hzが使用出来ない

安定度を評価しましたが、電源ONから30分で100Hz以下でした。スペック通りで、満足のいく結果です。

受信部

調整箇所は、受信入力回路のトリマ1個だけですHi。帯域が狭いのでヘッドフォーンで聞いた限りノイズが少なく、信号が入らなければ静かです。

送信部

ミキサ出力の同調トリマで出力を最大にし、ドライバ出力IC LT1252の出力ボリュームでドライブを調整してパワーを2WにすればOKです。

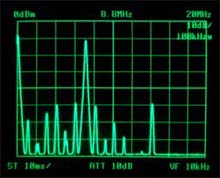

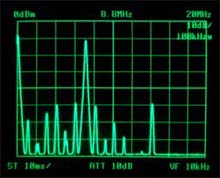

結構すんなりいき、簡単なものサ、とスペアナで確認すると・・・・・ギョギョッ!近接スプリアスが多数あります。

X:2MHz/div、 Y:10dB/div F=7.015MHz

2倍高調波の14MHzと、原発振の4MHzと2倍の8MHz、14-8=6MHzのスプリアスが-40dBです。1MHz毎にスプリアスが存在します。電波法上はギリギリクリアですが、何とも気持ちが悪いデータになりました。スペクトルは周波数・レベルとも変動しないので、発振ではなさそうです。

ミキサ出力のトリマでも変化なし、ドライプを抑えても大きな変化はありません。ミキサへのVXO出力のコンデンサを減らしたり、ドライバの回路定数を変えてゲインを落としても同じです。IC周辺のパスコンを追加しても改善されません。

ミキサーICのNE602の不良も疑いたくなりますが、入手困難です。

推察ですが、同調回路が少ないためにスプリアスを除去しきれないようです。外付けの7MHzバンドパスフィルタを追加していただくことを提案しましょう。

ローパワーなので、デバイスの耐圧は大きくなくても大丈夫です。いずれ手持ちのデバイスで組んでみます。

その他

SSTとスペアナをお持ちの方、同じようなデータが取れましたらお教え下さい。JA以外でも歓迎しますHi!

海外のリグなので、入手しにくいパーツにご注意を。

意外な落とし穴が「ネジ」、インチネジです。JAではISOネジが一般的ですが、ネジ山のピッチが異なり入りません。インチネジは入手が難しそうです。

ISOネジをネジ込んで、タップを切ったほうが良いでしょう。

アメリカWildeness Radio社のQRP CWトランシーバで、キットの商品です。ローカル局のJG0EXP草間さんのリグをメンテナンスで預かりました。

アメリカWildeness Radio社のQRP CWトランシーバで、キットの商品です。ローカル局のJG0EXP草間さんのリグをメンテナンスで預かりました。

アメリカWildeness Radio社のQRP CWトランシーバで、キットの商品です。ローカル局のJG0EXP草間さんのリグをメンテナンスで預かりました。

アメリカWildeness Radio社のQRP CWトランシーバで、キットの商品です。ローカル局のJG0EXP草間さんのリグをメンテナンスで預かりました。 上から見た回路はこれだけで、シンプルです。送信ファイナルは回路図では2N3553ですが、代替の2SC799(NEC)になっていました。

上から見た回路はこれだけで、シンプルです。送信ファイナルは回路図では2N3553ですが、代替の2SC799(NEC)になっていました。 預かった理由は、バンド幅が狭いので広くしたい・・・・ということでした。英文マニュアルやwebの情報を見ると、バリキャップをスイッチで切り替えれば幅が広がる、と書かれています。

預かった理由は、バンド幅が狭いので広くしたい・・・・ということでした。英文マニュアルやwebの情報を見ると、バリキャップをスイッチで切り替えれば幅が広がる、と書かれています。 さて、使ってみると確かに周波数範囲が狭く感じました。しかも、7.0173-7.0182MHzの900Hzがカバー出来ません。幅を拡大するには、RFC3を大きくする方法があるようですが、適当な手持ちがありません。

さて、使ってみると確かに周波数範囲が狭く感じました。しかも、7.0173-7.0182MHzの900Hzがカバー出来ません。幅を拡大するには、RFC3を大きくする方法があるようですが、適当な手持ちがありません。

結構すんなりいき、簡単なものサ、とスペアナで確認すると・・・・・ギョギョッ!近接スプリアスが多数あります。

結構すんなりいき、簡単なものサ、とスペアナで確認すると・・・・・ギョギョッ!近接スプリアスが多数あります。