まだ現役?でアクティブに運用していた時代の話ですが、コンテストの同時運用で「カブリ」が気になっていました。常時呼ばれる立場ではないのですが、ワッチ中に隣のリグで送信するとガサガサというノイズ、QSO中の弱い信号はコールやナンバーがコピー出来ず困ります。逆に自分が送信中に隣のオペレータの受信の妨げになっては、CQのランニングも出来ません。

まだ現役?でアクティブに運用していた時代の話ですが、コンテストの同時運用で「カブリ」が気になっていました。常時呼ばれる立場ではないのですが、ワッチ中に隣のリグで送信するとガサガサというノイズ、QSO中の弱い信号はコールやナンバーがコピー出来ず困ります。逆に自分が送信中に隣のオペレータの受信の妨げになっては、CQのランニングも出来ません。7MHz バンドパスフィルタ

2011.6.28作成

2012.3.18修正

2013.6.5追記

2012.3.18修正

2013.6.5追記

目的

まだ現役?でアクティブに運用していた時代の話ですが、コンテストの同時運用で「カブリ」が気になっていました。常時呼ばれる立場ではないのですが、ワッチ中に隣のリグで送信するとガサガサというノイズ、QSO中の弱い信号はコールやナンバーがコピー出来ず困ります。逆に自分が送信中に隣のオペレータの受信の妨げになっては、CQのランニングも出来ません。

まだ現役?でアクティブに運用していた時代の話ですが、コンテストの同時運用で「カブリ」が気になっていました。常時呼ばれる立場ではないのですが、ワッチ中に隣のリグで送信するとガサガサというノイズ、QSO中の弱い信号はコールやナンバーがコピー出来ず困ります。逆に自分が送信中に隣のオペレータの受信の妨げになっては、CQのランニングも出来ません。お互いを気にせずに送信したい・・・と、各種フィルタを検討していましたが、古いCQ誌を整理する途中で、バンドパスフィルタの文献を発見しました。かさばる雑誌は整理せざるを得ませんでしたが、気になるところがあり記事のみ切り取って残しておきました。

その後一部パーツを購入・ストックしていましたが、今回不足分を補充出来たので、試作してみました。

出典は以下の通りです。

その後一部パーツを購入・ストックしていましたが、今回不足分を補充出来たので、試作してみました。

出典は以下の通りです。

CQ誌1989年2月号 技術展望 「HFバンドパスフィルタ」

(原文:QST, Sept, 1988、 原著者:K4VX Lew Gordon、 抄訳:JR1TRE・JE1HPT)

(原文:QST, Sept, 1988、 原著者:K4VX Lew Gordon、 抄訳:JR1TRE・JE1HPT)

バンドパスフィルタの仕様

以下、文献を参考に仕様を解説します。

以下、文献を参考に仕様を解説します。何故カブリが発生するのか?は、以前紹介した同軸フィルタで記したので省略します。

LCフィルタは、特性によって設計仕様が異なります。通過周波数は損失0、通過外周波数は損失が出来る限り大きいことが理想ですが、周波数の境目がぴったり分かれることは不可能で、周波数変化とともに損失が徐々に変化します。また、通過周波数内も損失0とは必ずしもいきません。

代表的なフィルタにバターワースフィルタとチェビシェフフィルタがあります。バターワースは設計・調整が比較的容易ですが、帯域外への周波数変化に対し損失の変化がブロードで、切れは今一歩です。

一方、チェビシェフは通過帯域範囲でわずかな変化のあるロス(リップル)を許容しますが、帯域外へ周波数変化とともに急にロスが増加し、切れの良いフィルタになります。TVIフィルタには最適ですが、帯域内のリップルを抑える調整が難しく、計測器なしでは再現性に難があります。

今回は通過帯域内でログが少なく、受信である程度効果があれば十分・・・と考えたので、LC各1個を3組用いた3素子のバターワース・バンドパスフィルタとしました。

右がフィルタの回路で、コイルは全てトロイダルコアを採用しました。入手したコアはマイクロメタル社のT-68-6で、手持ちのエナメル線・UEW線を巻きました。コンデンサは500V耐圧のディップマイカですが、最近は入手困難になりました。

右がフィルタの回路で、コイルは全てトロイダルコアを採用しました。入手したコアはマイクロメタル社のT-68-6で、手持ちのエナメル線・UEW線を巻きました。コンデンサは500V耐圧のディップマイカですが、最近は入手困難になりました。L1、L3: 0.55uH (線径0.8mm 11回)

L2: 5.5uH (線径0.6mm 35回)

C1、C3: 1000pF

C2: 100pF

ガラスエポキシ基板の銅ハクを剥ぎ取ってパターンを作り、アルミケース(タカチMB-2)に納めました。

コイルL2は線径が細く、基板上で自立させても不安定です。振動が加わって変形しパターンに接触するといけないので、基板の切れ端をコイルと基板の間に挟み、接着剤で基板側から固定しました。

特性評価と改良

簡単な構成なので、加工組立後すぐに特性を取りました。いつもの方法ですが、SG(HP 8656B)から信号を入力し、通過出力をスペアナで読み取ります。インピーダンスの乱れを補正するため、入出力に6dBのアッテネータを挿入しました。

ざっと測定して使えそうですが、中心周波数が6.3MHz付近で7MHzよりは低めですし、各LCの共振周波数を測定してもほぼ同様の周波数でした。インダクタンスが設計値よりも1割弱多いようです。

文献では各LCの共振周波数が6.78MHzと低めで設計されており、コア特性のばらつき(原文ではアミドン社)もあり得るので、補正が必要と判断しました。

ざっと測定して使えそうですが、中心周波数が6.3MHz付近で7MHzよりは低めですし、各LCの共振周波数を測定してもほぼ同様の周波数でした。インダクタンスが設計値よりも1割弱多いようです。

文献では各LCの共振周波数が6.78MHzと低めで設計されており、コア特性のばらつき(原文ではアミドン社)もあり得るので、補正が必要と判断しました。

メーカーデータからインダクタンスを計算してみました。L1・L3は0.57uH、L2は5.75uHとなり、設計値よりも大きくなります。約5%の誤差がありますが、補正のために巻き数を1ターン減らすと、後述しますがL1・L3の誤差がより大きくなります。あくまでもシミュレーション上ですが、共振周波数が約150KHz低下するものの、設計値に対する誤差はコアの問題ではありません。

ここで特性をシミュレート出来ないか?と考えました。ネット検索し、LTspiceというソフト(フリーウェア)が使えそうなので早速ソフトを入手、参考サイトで使用方法をざっと学習してシミュレーションしました。

中心周波数が低いので、周波数を高くするためにはコイルの巻き数を減らしますが、L1、L3は1ターン減らすとインダクタンスが0.57uHから0.47uHへ約2割減少します。中心周波数の上がりすぎに注意する必要があります。L2は同じ割合だけインダクタンスを減らし5.7uH→4.7uHにしました。

計算上、共振周波数は約1割上昇します。この2種類の回路と特性の違いを以下に示します。

中心周波数が低いので、周波数を高くするためにはコイルの巻き数を減らしますが、L1、L3は1ターン減らすとインダクタンスが0.57uHから0.47uHへ約2割減少します。中心周波数の上がりすぎに注意する必要があります。L2は同じ割合だけインダクタンスを減らし5.7uH→4.7uHにしました。

計算上、共振周波数は約1割上昇します。この2種類の回路と特性の違いを以下に示します。

(追記)2012.3.18

下記回路で、電源の信号源インピーダンス50オームを追加しました。

計算上、フィルタのロスが無くても出力電圧は1/2(-6dB)になります。グラフで7MHz付近が0dBでないのは、この理由によります。

下記回路で、電源の信号源インピーダンス50オームを追加しました。

計算上、フィルタのロスが無くても出力電圧は1/2(-6dB)になります。グラフで7MHz付近が0dBでないのは、この理由によります。

左上:オリジナル回路 右上:修正案の回路

左上:オリジナル回路 右上:修正案の回路右グラフの「before」はオリジナル回路の特性、「after」は修正案の回路の特性

この結果では、オリジナルでは7.3MHz付近からロスが発生し始めますが、修正回路であれば6.4-8.4MHzまでロスが無いようです。とりあえずトライしてみました。

実際にL1・L3を1ターン・L2を3ターン減らし特性を取りました。改良前後の結果は下グラフの通りです。通過帯域の範囲が7MHz付近に改善されています。

|

|

| 1.6-30MHzの通過特性 | 3-11MHzを拡大 |

| 周波数(MHz) | 1.9 | 3.5 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |

| 改良前(dB) | -53.0 | -29.0 | -26.8 | -41.0 | -47.4 | -50.8 | -52.8 | -53.6 |

| 改良後(dB) | -57.1 | -34.8 | -22.0 | -38.6 | -47.0 | -51.5 | -54.8 | -57.4 |

3.5MHzの損失が約6dB増え、効果が期待できます。コンテストで3.5MHz/7MHzの同時運用は、よくあるケースです。

また、21MHz以上で損失が増加していますが、ハンダ付け位置の変化で各LC間の結合が減ったためと考えます。

帯域外の損失はシミュレーションよりも良好で、定性的に満足のいく結果が得られました。

リグを用いた評価 2013/6/5追記

|

|

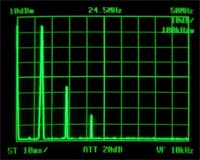

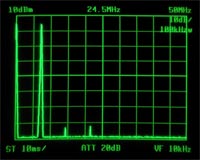

| フィルタ接続前 | フィルタ接続後 |

X:5MHz/div、 Y:10dB/div

F=7.150MHz Pi=100W

2倍高調波の14MHzが-40dBから-67dB、3倍高調波の21MHzも-58dBから-66dBに改善されました。

7MHzで送信した場合に近傍リグで14MHzを受信した時のカブリ、逆に近傍リグで14MHzを送信した場合に7MHzを受信した時のカブリ、いずれにも効果は大きいようです。

実際の評価

早速確認を・・・・といきたいところですが、コンテストや複数送信機を用いた運用の機会が現在ありません。フィールドデーコンテストで運用する際に、知人に活用してもらう予定です。

心配なのは、100Wで連続運用した場合にコンデンサがパンクしないか?という点です。出典ではコンデンサの耐圧は600V以上を推奨しています(耐電力は記されていません)が、現在入手可能なディップマイカは500V止まりで、1kV以上は入手不可能と思います。

先日評価したアンテナカップラ(100W)で用いていたディップマイカは500V耐圧でした。マージンはあると思いますが、様子を見ながら利用します。

なお、この回路を2個直列にすればより効果がある、とのことですが、10MHz以外は1個で十分でしょう。

心配なのは、100Wで連続運用した場合にコンデンサがパンクしないか?という点です。出典ではコンデンサの耐圧は600V以上を推奨しています(耐電力は記されていません)が、現在入手可能なディップマイカは500V止まりで、1kV以上は入手不可能と思います。

先日評価したアンテナカップラ(100W)で用いていたディップマイカは500V耐圧でした。マージンはあると思いますが、様子を見ながら利用します。

なお、この回路を2個直列にすればより効果がある、とのことですが、10MHz以外は1個で十分でしょう。

補足データ

右はオマケのデータですが、上記1.6-30MHzの通過特性の横軸をリニアスケールからログスケールにした場合です。

右はオマケのデータですが、上記1.6-30MHzの通過特性の横軸をリニアスケールからログスケールにした場合です。通過特性が左右対称になっていることが分かります。

リニアスケールは、目盛りを読みやすくするために採用したのですが、実は特性をグラフ化する際にExcel2002ではログスケールの上限値が10MHzか100MHzしか取れず、途中の30MHz・50MHzは設定不可能でした。

2002で作成後、別のPCのExcel2007で編集したら上限を30MHzに設定出来、グラフ化が可能になりました。

細かな機能改良に気付きましたHi。