21MHz 3エレメント八木の製作

2015.5.15改訂

本記事は、2003年にまとめたものです。書式改訂に伴い、文章を一部改訂しました。

目的

昨年(2002年)10月下旬、恒例のCQワールドワイドコンテストがありました。過去4年連続で主に楽しんできた28MHzのコンディションが昨秋より低下してきており、期待できなくなりました。

昨年(2002年)10月下旬、恒例のCQワールドワイドコンテストがありました。過去4年連続で主に楽しんできた28MHzのコンディションが昨秋より低下してきており、期待できなくなりました。移動が頼りのハムライフですから、アンテナを上げてもQSOが少ないのでは寂しくなります。今回から21MHzでエントリーすることにしました。このバンドならまだ楽しめそうです。

となれば、問題なのがアンテナです。DXには八木よりもクワッドのようなループアンテナが良く飛ぶと言われますが、調整の手間と組み立ての容易さから製作経験の多い八木アンテナを自作することにしました。

自作にこだわるのは、資金不足が最大の原因ですが(Hi)、移動には軽く組み立て易いアンテナが必要だからです。メーカー製品のような耐久性は移動にとって不要で、重量が重くなるだけマイナスです。今回もエレメント数3本で検討します。

自作にこだわるのは、資金不足が最大の原因ですが(Hi)、移動には軽く組み立て易いアンテナが必要だからです。メーカー製品のような耐久性は移動にとって不要で、重量が重くなるだけマイナスです。今回もエレメント数3本で検討します。

設計をする

アンテナの寸法データはパソコンでシミュレーションします。

MMPCというソフトで、JA1WXB松田さんが作ったシェアウェア(使用料を払って利用するソフト)です。CQ誌でも紹介されており、もともとはループ系アンテナの設計を主に考えられたようですが、八木系にも使えます。実は今まで活躍した28MHzのアンテナもこれで設計し直しました。

アンテナの寸法はエレメント径にも影響し、パイプ径が違うとゲインの計算値も変化します。このソフトは異なる径をつなぎ合わせた場合でも設計出来、なかなかのスグレモノです。HB9CVのようなアンテナでも検証可能です。

MMPCというソフトで、JA1WXB松田さんが作ったシェアウェア(使用料を払って利用するソフト)です。CQ誌でも紹介されており、もともとはループ系アンテナの設計を主に考えられたようですが、八木系にも使えます。実は今まで活躍した28MHzのアンテナもこれで設計し直しました。

アンテナの寸法はエレメント径にも影響し、パイプ径が違うとゲインの計算値も変化します。このソフトは異なる径をつなぎ合わせた場合でも設計出来、なかなかのスグレモノです。HB9CVのようなアンテナでも検証可能です。

ブームは、手持ちの材料を用いかつ軽くするためにアルミパイプ32mmと28mmの2本をつなぎ、全長5.5mとしました。

ブームは、手持ちの材料を用いかつ軽くするためにアルミパイプ32mmと28mmの2本をつなぎ、全長5.5mとしました。エレメントも同じ理由で10mm、13mm、16mmの3種類のパイプをつなぎ合わせます。

エレメント長・間隔は過去の製作記事をもとにおおよその数値を入れ、少しずつ値を変えてゲインとFB比を調べて検討します。SWRはラジエータ(輻射器)の長さを変えながらインピーダンスを計算させ、最適値を求めます。設計周波数は21.25MHzとしました。

エレメント長・間隔は過去の製作記事をもとにおおよその数値を入れ、少しずつ値を変えてゲインとFB比を調べて検討します。SWRはラジエータ(輻射器)の長さを変えながらインピーダンスを計算させ、最適値を求めます。設計周波数は21.25MHzとしました。

出来上がった寸法が右図です。エレメント間隔はディレクタ(導波器)、リフレクタ(反射器)を固定し、ラジエータを移動させて検証・決定しました。但し、これだけでは製作の参考にならないので、下記に具体的な寸法を示しておきます。

| エレメント | 長さ | 参考(片側) |

| ディレクタ | 660cm | 16mm径70cm + 13mm径130cm + 10mm径130cm |

| ラジエータ | 678cm | 16mm径74cm + 13mm径130cm + 10mm径130cm + バランまでの配線2mm径5cm |

| リフレクタ | 710cm | 16mm径90cm + 13mm径130cm + 10mm径135cm |

| 間隔 | 長さ |

| ラジエータ− リフレクタ |

260cm |

| ラジエータ− ディレクタ |

280cm |

このデータから、利得・FB比・インピーダンスZ=R+jX・SWR(Z=50オーム)の計算値を以下に示します。

また、給電点インピーダンスが20オームとなるようにマッチングを取った場合のSWRも併記しておきます。

さらに実際のアンテナ設置条件を想定し、フリースペースの場合と地上高8mのパーフェクトグラウンドの場合でこれらのデータを表示しておきます。

また、給電点インピーダンスが20オームとなるようにマッチングを取った場合のSWRも併記しておきます。

さらに実際のアンテナ設置条件を想定し、フリースペースの場合と地上高8mのパーフェクトグラウンドの場合でこれらのデータを表示しておきます。

| 周波数 (MHz) |

利得 (dB) |

FB比 (dB) |

インピーダンス R+jX(オーム) |

SWR (Z=50) |

SWR (Z=20) |

| 21.00 | 6.54 | 15.5 | 20.2-j19.0 | 2.89 | 2.49 |

| 21.05 | 6.63 | 15.9 | 19.9-j15.8 | 2.81 | 2.17 |

| 21.10 | 6.71 | 15.9 | 19.5-j12.5 | 2.76 | 1.87 |

| 21.15 | 6.80 | 15.6 | 18.6-j 8.1 | 2.77 | 1.53 |

| 21.20 | 6.88 | 15.6 | 18.2-j 4.8 | 2.78 | 1.31 |

| 21.25 | 6.95 | 15.2 | 17.8-j 1.3 | 2.81 | 1.14 |

| 21.30 | 7.03 | 14.1 | 17.4+j 2.2 | 2.89 | 1.20 |

| 21.35 | 7.09 | 13.3 | 16.9+j 5.8 | 3.00 | 1.43 |

| 21.40 | 7.15 | 12.6 | 16.5+j 9.5 | 3.15 | 1.73 |

| 21.45 | 7.20 | 11.9 | 16.1+j13.3 | 3.35 | 2.13 |

フリースペースの場合

| 周波数 (MHz) |

利得 (dB) |

FB比 (dB) |

インピーダンス R+jX(オーム) |

SWR (Z=50) |

SWR (Z=20) |

| 21.00 | 11.63 | 14.9 | 19.9-j18.0 | 2.90 | 2.40 |

| 21.05 | 11.70 | 15.7 | 19.7-j14.8 | 2.80 | 2.07 |

| 21.10 | 11.77 | 16.4 | 19.5-j11.6 | 2.73 | 1.79 |

| 21.15 | 11.84 | 16.9 | 18.7-j 7.2 | 2.73 | 1.46 |

| 21.20 | 11.90 | 17.3 | 18.5-j 3.9 | 2.73 | 1.24 |

| 21.25 | 11.96 | 17.4 | 18.2-j 0.5 | 2.75 | 1.10 |

| 21.30 | 12.02 | 16.9 | 17.9+j 2.9 | 2.81 | 1.21 |

| 21.35 | 12.07 | 16.4 | 17.6+j 6.5 | 2.90 | 1.44 |

| 21.40 | 12.11 | 15.7 | 17.2+j10.1 | 3.04 | 1.75 |

| 21.45 | 12.14 | 14.8 | 16.9+j13.9 | 3.21 | 2.13 |

パーフェクトグラウンドの場合

(地上高8m)

共振点とは、おおよそインピーダンスのリアクタンス成分であるjXが0となるところです。

これが21.25MHzになるようにラジエータ寸法を調整したわけです。

これが21.25MHzになるようにラジエータ寸法を調整したわけです。

設計の結果

| 利得(フリースペース) | 利得(パーフェクト グラウンド、地上高8m) |

|

|

上記の結果をグラフにしてみました。

21MHzの場合、混信も多くなるので利得を確保しつつF/B比をある程度重視しました。

利得はフリースペースで約7dBとまずまずです。

| F/B比(フリースペース) | F/B比(パーフェクト グラウンド、地上高8m) |

|

|

F/B比は利得との兼ね合いが大切です。

利得を重視すればF/B比が低下することが分かるでしょう。妥当な条件と言えます。

| ビームパターン(フリースペース) | ビームパターン(パーフェクト グラウンド、地上高8m) |

|

|

水平方向のビームパターンは良好です。

パーフェクトグラウンドの垂直方向のパターンを見ると、バックローブだけでなく上部方向へのローブが少ないのが分かります。放射エネルギーが水平方向へ集中しており、遠距離通信に向いていると考えます。

製作

以前、他のアンテナを製作した時のパイプと金具類の余りを活用します。パイプはネジ止めしますが、個々の長さは極力同じとし、ネジ止め位置を変えてエレメント長を変えることにします。

このようにすれば、ネジ穴がダメになったりパイプが折れ曲がった時に入れ替えが可能になります。

このようにすれば、ネジ穴がダメになったりパイプが折れ曲がった時に入れ替えが可能になります。

ブームは28MHzの3エレ八木で使用した32mmと28mmのパイプ(2m長)にさらに28mmの同じ長さのパイプを追加し、ネジ止めしました。全長5.5mです。

エレメントはステンレスのタッピングビスで止めます。現在のネジはM3と小さく、組み立て・分解にドライバが必要です。M4くらいのステンレス蝶ネジを使いたいところ(高価なので採用せず)です。

エレメントはステンレスのタッピングビスで止めます。現在のネジはM3と小さく、組み立て・分解にドライバが必要です。M4くらいのステンレス蝶ネジを使いたいところ(高価なので採用せず)です。

エレメントの差し込み位置付近にはビニールテープを貼り、赤マジックで印をつけてネジ穴の位置を分かり易くしています。

またテープ幅をエレメント毎に変え、暗所でも間違えて組み立てないようにしています。経験から得たアイデアですHi。 右写真参照

エレメントはステンレスのタッピングビスで止めます。現在のネジはM3と小さく、組み立て・分解にドライバが必要です。M4くらいのステンレス蝶ネジを使いたいところ(高価なので採用せず)です。

エレメントはステンレスのタッピングビスで止めます。現在のネジはM3と小さく、組み立て・分解にドライバが必要です。M4くらいのステンレス蝶ネジを使いたいところ(高価なので採用せず)です。エレメントの差し込み位置付近にはビニールテープを貼り、赤マジックで印をつけてネジ穴の位置を分かり易くしています。

またテープ幅をエレメント毎に変え、暗所でも間違えて組み立てないようにしています。経験から得たアイデアですHi。 右写真参照

ブームにエレメントを固定するクランプは、TVアンテナのマスト固定クランプです。最近見かけませんが、某ホームセンターで購入しました。蝶ナットでブームに固定します。

尚、ブームと組み付け・取り外しが容易なクランプもあります。(右の写真)。

ブームの端でなく、ブーム中央に使用するクランプには、これが便利でしょう。

ブームの端でなく、ブーム中央に使用するクランプには、これが便利でしょう。

ブームにエレメントを固定するクランプは、TVアンテナのマスト固定クランプです。最近見かけませんが、某ホームセンターで購入しました。蝶ナットでブームに固定します。

ブームにエレメントを固定するクランプは、TVアンテナのマスト固定クランプです。最近見かけませんが、某ホームセンターで購入しました。蝶ナットでブームに固定します。尚、ブームと組み付け・取り外しが容易なクランプもあります。ブームの端でなく、ブーム中央に使用するクランプには、これが便利でしょう。

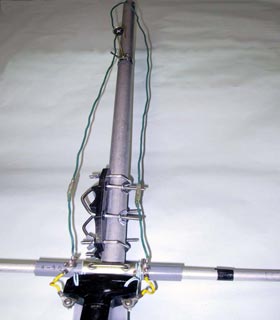

ラジエータ部分はクランプを取り付けた塩ビパイプにエレメントを差し込んで絶縁します。バランは塩ビパイプと針金でしばり固定します。クランプは、上で述べたものを採用しています。これを使えば、ブームを組み立ててからラジエータを取り付けることが出来ます。

ラジエータ部分はクランプを取り付けた塩ビパイプにエレメントを差し込んで絶縁します。バランは塩ビパイプと針金でしばり固定します。クランプは、上で述べたものを採用しています。これを使えば、ブームを組み立ててからラジエータを取り付けることが出来ます。バランは今回市販のものを使用しましたが、フェライトコアにエナメル線を巻いても簡単に作れ、良好に動作します。

上に向かって見える2本の線はヘアピンマッチと接続するための銅線です。

組み立ての際に注意すべき点として、バランをブームから離すことがあります。経験的に言えば、金属物から約2cmは離したいところです。

組み立ての際に注意すべき点として、バランをブームから離すことがあります。経験的に言えば、金属物から約2cmは離したいところです。このバランは、形状から見て棒状のフェライトバーにコイルが巻いてあると思われます。従って磁束が周辺の空間を通るため、周辺の金属の影響を受けやすくなると思われます。磁束が空間を通らないトロイダルコアは、影響を受けにくいとも言えるでしょう。

絶縁物なら何でもOKですが、たまたま手元にあった3個100円のおかず入れのプラスチックケースをテープで固定しています。以前、移動先で忘れてしまった時は、ビニールテープを固定して急場をしのぎましたHi。

肝心なのがマッチングですが、銅単線でヘアピンを作り、バランと並列に接続します。組み立てを容易にするため、自動車配線用のギボシ端子で接続しました。ヘアピン長が片道70cmありますので、TVアンテナのケーブル固定金具を利用して固定しました。ここもブームからある程度離すことを目的にしています。

全体の様子と一部の拡大を左に示します。

全体の様子と一部の拡大を左に示します。マストクランプ位置から、マストと接近することが分かるでしょう。重量バランスを考え、かつバランとマストを接近させない配置になりました。ヘアピンがマストと近づく影響を心配しましたが、お互いが垂直に位置するため、影響が少なくてすんでいるようです。

組み立て

設計を始めたのがコンテスト1週間前、設計値を変えながらシミュレーションし、パイプの切断・穴あけ作業を始めて終了したのが2日前の木曜日!パイプは手持ちを極力使用し、切断の手間を減らしました。とにかく形だけは完成です。

天候も雨が降ったりやんだり、多忙なこともありフィールドテストもままならぬ状態で本番に突入するか?と心配しましたが、コンテスト前日の金曜日午後から時間が空いたので市内の高台へ移動、組み立ての練習とSWRを測定しました。

地上高は手持ちのポールの都合で約8mです。

天候も雨が降ったりやんだり、多忙なこともありフィールドテストもままならぬ状態で本番に突入するか?と心配しましたが、コンテスト前日の金曜日午後から時間が空いたので市内の高台へ移動、組み立ての練習とSWRを測定しました。

地上高は手持ちのポールの都合で約8mです。

SWRの実測値は右図のように良好でした。ヘアピンは適当に作ったのに、ほぼ一発でOKです!

SWRの実測値は右図のように良好でした。ヘアピンは適当に作ったのに、ほぼ一発でOKです!SWRの最低点が100KHzほど低いようです。ラジエータをもう少し長くしたほうが良いかもしれませんが、良しとしました。(というよりも、調整の時間が無いHi)

計算上、両エレメントを1.5cmくらいずつ短くすれば良いのではないかと思います。

SWRはリグに内蔵されているメータの指示値です。もちろんアンテナの給電点で測定したものではありませんから同軸15m(3D-QEV)の影響もあります。でも、共振点の確認には十分です。

使ってみる

設置完了が午後4時前、XU(カンボジア)が59で聞こえたのでコールするとすぐ返答がありました。

北西にアンテナを回すとショートパスでSV(ギリシャ)がガツンと聞こえます。これも1回でOK。I(イタリア)の局がCQロングパスと叫んでおり、かつエコーを伴っていました。南東にアンテナを回すと強くなります。これも2コールで返ってきました。

平日ですし、まだサラリーマンは仕事の時刻です。競争率が低いのが救いかもしれません。

北西にアンテナを回すとショートパスでSV(ギリシャ)がガツンと聞こえます。これも1回でOK。I(イタリア)の局がCQロングパスと叫んでおり、かつエコーを伴っていました。南東にアンテナを回すと強くなります。これも2コールで返ってきました。

平日ですし、まだサラリーマンは仕事の時刻です。競争率が低いのが救いかもしれません。

5時過ぎになってCQを出すとG(イギリス)、DL(ドイツ)から続けて呼ばれます。良く聞こえるとのこと、満足しました。

5時過ぎになってCQを出すとG(イギリス)、DL(ドイツ)から続けて呼ばれます。良く聞こえるとのこと、満足しました。その後、TA(トルコ)、T7(サンマリノ)を発見しコール、QSO出来ました。混信さえ少なければ使えるようです。

ショートパスのヨーロッパを聞きながらアンテナを回してみました。フロントでS9だった信号がバックでS4、サイドでS2まで落ちます。サイド方向のJAの混信にも効果が期待出来そうです。

コンテストの具体的な成果は別途ページを参照いただくとして、一応満足のいく出来でした。

設営も、車のキャリーに乗る程度まで組み立てておけば、慣れれば20分で出来そうです。

設営も、車のキャリーに乗る程度まで組み立てておけば、慣れれば20分で出来そうです。

組み立て途中の様子を写真に撮っておけば良いのでしょうが、とにかく使い物になるか?という機能評価を最優先にしたので、そこまで手が回りませんでしたHi。

次回にはじっくりと撮影をします。(とはいえ、コンテスト当日はそんな余裕は無いんです・・・)

次回にはじっくりと撮影をします。(とはいえ、コンテスト当日はそんな余裕は無いんです・・・)

今後の課題

21MHzは28MHzに比べ飛びにくい(ライバルが多いだけではなさそう?)と感じました。特にカリブ・アフリカは飛びません。

21MHzは28MHzに比べ飛びにくい(ライバルが多いだけではなさそう?)と感じました。特にカリブ・アフリカは飛びません。パイルアップがきつくなると、力不足の感はあります。送信パワーだけでなく、受信能力でも、です。

珍局をゲットするためには、地上高をもっと上げるかエレメント数を増やす必要がありそうです。

しかし、地上高はこのあたりが限界? 多くを望んではいけませんね。

そうなると、次回は4エレメント!何だかエスカレートしそうですHi。