2011.6.28

CQ出版社 SSBハンドブック 1975年発行

CQ出版社発行の『SSBハンドブック』です。B5版374ページで価格が\950、1969年初版発行ですが1975年第11版を入手しました。

CQ出版社発行の『SSBハンドブック』です。B5版374ページで価格が\950、1969年初版発行ですが1975年第11版を入手しました。社会人になって金銭的に余裕が出来、SSBのリグでも購入しようか・・・・という時期です。最初からリグを自作しようという気持ち(時間の余裕)はありませんが、書店で発見して購入しました。

リグ設計や製作のノウハウが分かれば、改造も楽ではないか・・・・と考えたのですが、内容をじっくり見ると自作には時代遅れの感があります。

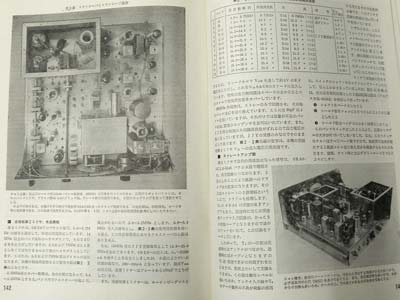

製作記事は真空管がほとんど、フィルタはメカフィルの455KHzです。初版発行時は、自作用の9MHzのクリスタルフィルタが市販され始めた頃です。今やクリスタルフィルタも見かけなくなりました。

製作記事は真空管がほとんど、フィルタはメカフィルの455KHzです。初版発行時は、自作用の9MHzのクリスタルフィルタが市販され始めた頃です。今やクリスタルフィルタも見かけなくなりました。

いきなり現在は実用性に乏しい資料のように書きましたが、送受信機の調整方法は参考になります。3次ひずみ(第3次混変調積)の解説と手持ちの受信機を用いた測定方法も紹介されています。

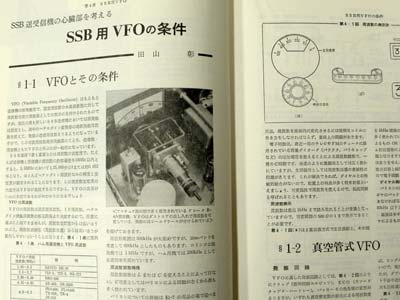

VFOだけで20ページ近いスペースを割いており、周波数安定化が大きなポイントであったことがうかがえます。確かに、真空管式のVFOは安定するのに時間がかかり、いち早くトランジスタ化されましたが、それでも10MHz以上の発振回路はドリフトがかなりありました。

高周波NFBの理論が2箇所で解説されており、初期のSSB送信機・トランシーバで実験してみたいと考えています。

古いリグは電波が出るだけでなく、電波の質は現在でも通用するレベルに近づけなければなりません。空いているハイバンドならまだしも、ローバンドはパワーを絞ってオーバードライブにならないように配慮するだけでなく、ハードウェアで改善はしておくべきでしょう。

本書だけで回路設計は出来ませんが、他にも情報があるので、いずれ挑戦したいと考えています。

古いリグは電波が出るだけでなく、電波の質は現在でも通用するレベルに近づけなければなりません。空いているハイバンドならまだしも、ローバンドはパワーを絞ってオーバードライブにならないように配慮するだけでなく、ハードウェアで改善はしておくべきでしょう。

本書だけで回路設計は出来ませんが、他にも情報があるので、いずれ挑戦したいと考えています。